いっぱいあって草

気の赴くままにつれづれと。

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

引用元: ・https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1714178080/

こんにちは!生チョコぽん酢です。

ある日、知らない携帯から着信があり、出てみると以前に搬送した家族の方でした。

「あの後に急変しちゃって今別の病院にいるんですよ」

とのことで、また転院することになったからぜひお願いしたいという内容です。

スケジュール的に対応が難しく、仕事自体はお断りしたのですが、その後の世間話で驚かされることになります。

この患者さんはとっても若い人で、私が搬送してそのまま入院になったのですが、何とそのすぐあとに入院先で中毒症状を起こし、三次救急病院に救急搬送されたとのこと。

かなり危ない状態だったみたいです。

精密検査の結果が驚きで、何と脳にリチウムが溜まっていた、とのこと。

リチウムをwikiで調べてみると次のような事が出てきます。

抜粋しますね。

リチウムは腐食性を有しており、高濃度のリチウム化合物に曝露されると肺水腫が引き起こされることがある。リチウムは覚醒剤を合成するためのバーチ還元における還元剤として利用されるため、一部の地域ではリチウム電池の販売が規制の対象となっている。また、リチウム電池は短絡によって急速に放電して過熱することで爆発が起こる危険性がある。

上記のようにリチウムは腐食性を有しているため、身体へのあらゆる接触を避けることが求められる[17]。水と激しく反応するために、リチウムは禁水性の物質とされている。よって、安全のためにナフサのような非反応性の化合物中に保管される[18]。粉末状のリチウム、もしくは多くの場合は塩基性であるリチウム化合物を吸入すると鼻や喉が刺激され、一方でより高濃度のリチウム(化合物)に曝されると肺水腫を引き起こすことがある[17]。

妊娠第1三半期の間にリチウムを摂取した女性の産む子どもにおいて、エブスタイン奇形が発生するリスクが増加するという報告があった[19][20]が、催奇形性を否定する調査結果もある[21]。

また、以前まで水爆(核兵器)の原料として使われていたとのことで、どう見ても好んで摂取するようなものではないように見えます。

では、何に含まれていたものかというと、薬なのですって。

鬱病の薬の1つに、炭酸リチウムがあります。

気分を安定させる効果があるということで、広く使われている薬のようです。

再びwikiから抜粋します(上記リンクと同ページ)。

炭酸リチウムが躁病に効果があることは、1949年にオーストラリアのジョン・ケイドによって発見された[125]。イギリスの大学の研究者らによるメタ分析では、他地域と比較し相対的にリチウム濃度が高い水道水の地域ほど、自殺率が低いことが明らかとなっている[126]。日本国内でも2006年、大分大学の調査にて、大分県下において同様の調査を行ったところ、リチウム濃度の高い水道水の地区では自殺率が下がることが判明され[127]、2022年には東京都の発表にて、「眼房水解析により、自殺者は非自殺死亡者よりリチウム濃度が低い」ことが発表されている[128]。 炭酸リチウムの抗躁薬としての効果は、神経伝達物質の遊離やリン脂質の代謝を抑制する作用などが関係していると考えられているが、いまだ解明されていない[124]。

これ、読んで笑ってしまいましたw

原理が未だに解明されていないのですって。

医学的根拠は、水道水に含まれているリチウム濃度が高い地域の自殺率が低かった、だけ。

自殺なんて地域性があるだろうし、時期にもよるだろうし、考慮されるべき要因はいくつもありますよね。

でも結果として、リチウムには精神を安定させる効果があるとのことで、今はこうして医薬品として広く服用されています。

本当にお薬の世界はいい加減というか、なんというか。

まぁ少し前までは、放射性物質をおもちゃにしたり、麻薬を風邪薬として処方していたり、

詳しくは以下の記事をご覧頂ければと思いますが、歴史を見ればさほど不思議なことではないから悲しいです。

読んでみても、吐き気とか、手の震え程度の物で、この患者さんのように命に関わるような重篤な症状が見て取れません。

一体どれほどの過剰摂取をすればこうなるのだろうかと。

一応状況を整理しますと、入院中の出来事ですから、オーバードーズの心配はありませんよね。

薬は病院が管理していますから。

そしたらなぜ重篤なリチウム中毒になったのか?

いつ、それほどの過剰摂取をしたのか?みたいな。

服用する場合は血液検査で定期的に濃度を計測しているはずなので、少しずつ蓄積されていた線は薄く、

誰に飲まされたの?みたいな、なにやら、アヤシイ感じなのです。

まぁ、一命は取り留めたみたいだから良かったですが、かなりショックでした。

それにまだ心配事があって、統合失調症の方に出される抗精神薬は、ADLがスドーンと落ちることで有名で、

認知症で徘徊の対応がめんどくさいからと、とある病院では家族に無断で服用させており(統合失調症ではないのにADLを落とす目的で)、

問題になった事を実際にこの目で見てきましたが、その時に原告の医師の方から聞いたのは、抗精神薬で落ちたADLは元には戻らない、という事です。

精神病院近辺では、パーキンソン症状(例えば歩幅が極端に小さくなっている)やアカシジア(遅発性ジスキネジア)の方が散見できるわけですが、

病院内は寝たきりになった方がうじゃうじゃいるわけですね。

あれは精神病だからそうなったという事では無く、薬の副作用でなっていると言っても過言ではないと思います。

もちろん、そうした薬がなければ危険行動が伴うケースが多く、本人の苦痛や周りの影響を考えれば、こうした治療方法が間違いだとは私には言えませんが、それはそれ、これはこれ。

今回のリチウムは抗精神薬ではなく、向精神薬に分類されるものだと思うのですが、

それでも私としては、本当に元に戻るのか心配なわけです。

アルツハイマー型認知症の患者には、昔からアルミニウムが脳に溜まっているというのは有名ですが、治らない病気じゃないですか。

この患者さんは、色々ツライ思いをして鬱病を患っていただけなのに、こんなことに巻き込まれてしまい、本当に可愛そうで悲しくなります。

やはり抗精神薬に限らず、向精神薬系全般、ろくなものはないですね。

薬に頼らざるを得ない人もいるのは百も承知ですが、

アレがはびこっていると思われる現代では、このような摩訶不思議な落とし穴が至る所に存在しているのかもしれないし、

もし他意があるだとすると大問題ですし、どちらにしても怖い話です。

精神薬服用患者の突然死も多いですし。

いつの世も、自分の身は自分で守らなければいけません。

そして、麻薬にしろ精神薬にしろ「心が楽になる薬」には手を出さない方が賢明だと、私は思いました。

タバコですらやめるの大変ですからね・・・。

おわり

薬害エイズ事件では、当時の厚生大臣が謝罪したけれど、それは被害の規模が小さかったし、補償額もたかが知れてたから。

しかしコロナワクチンについて同様の対応なんて、できようはずがない。死者数、補償額が桁違いだから。

つまり、彼らは謝罪しない。

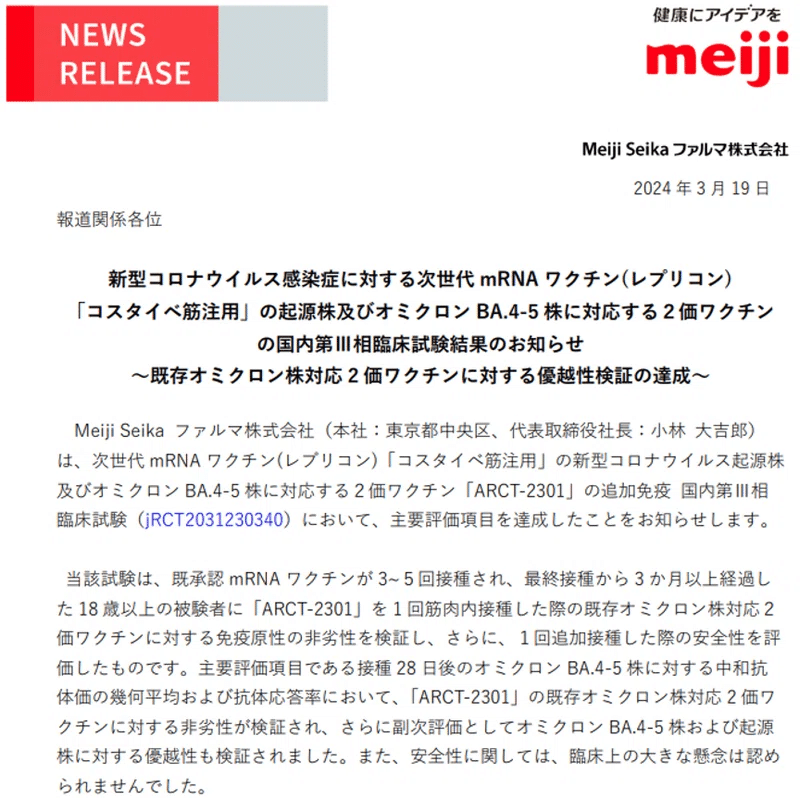

あのワクチンが殺人ワクチンであったと認めていないのだから、当然、次なるコロナワクチンを認可することにも躊躇がない。

こうして、今、レプリコンワクチンの治験が着々と進んでいる。

mRNAワクチン中止を求める国民連合のオンライン会議でにて。

「有効性が確認されたってことだけど、これ、何で評価してるかというと、抗体価が上がったこと。それだけだから。普通はね、ワクチンの有効性を評価するとなれば、ワクチン打った群とプラセボ打った群、一冬とか一定期間をおいて、両群の罹患率を評価する。それでワクチン群で罹患率が有意に低ければ有効って言える。あるいは、罹患したとしても重症化しにくかったとか。でも今回の治験はそんなの調べてない。ただ、抗体価が上がったっていう、それだけ。でもそれって、IgG4抗体という、単なるガラクタ抗体だから。有効でも何でもない。そんなので評価しても意味ないよってことは、もっとはっきり言うべきだと思う。

致死率の高い謎のウイルスが猛威を振るっていて緊急にワクチンが必要だ、みたいな状況なら、分からなくもない。治験を設定したいけど緊急だから抗体価だけを評価項目にしたっていうことなら。でも今全然そんな状況じゃないし。コロナなんて毒性下がってもはやただの風邪なんだから、重症化の評価もできない」

「こういう治験を組むにも、国民の8割が複数回接種してるから、未接種の人を治験者としてリクルートできないっていうのもあるだろうね。すでに接種済みで、かつ、こういう治験に参加するということは、少なくとも1,2回目で死ななかった人なので、生存者バイアスがある。

あと、抗原原罪ね。免疫系が反応できなくなっているだけで、それをワクチンの効果とは言えないし、ADEとかIgG4のこととか、問題だらけですよ。

治験をするのなら、我々が一番調べて欲しいのは、安全性です。レプリコンワクチンの成分が、きちんと分解されるのか。抗体の内容は、IgG4以外にどうなのか。そのあたりの不安を払拭しないと、治験の意味がありません」

「みなさん、この論文をご存知ですか。ラルフ・バリックという人が書いたのですが、この人はファウチとも面識があって、界隈では「生物兵器とその解毒剤を作った科学者」と言われています。

論文の内容としては、コロナウイルスのようなプラス一本鎖RNAウイルスのRNAを増殖させるのは、RNAポリメラーゼ(レプリカーぜ)だけど、亜鉛と亜鉛イオノフォアはそれを失活させます。

亜鉛イオノフォアというのは、たとえば、エピガロカテキンやケルセチンです。だから、要するに、牡蠣を食べて、緑茶を飲んで、玉ねぎの皮を食べれば、レプリコンの解毒ができるということになります(笑)」

〈ガンマGTPの数値を下げたけりゃ「健康診断の〇日前から断酒」しなさい! 200だった数値はどこまで下がる!?〉から続く

何を基準に考えたらいいか、わからない代表的な数字といえるのが「血圧」だろう。どれくらい高かったらリスクなのか、たとえば低いと認知症のリスクが高まるという説もある。書籍『健診結果の読み方 気にしたほうがいい数値、気にしなくていい項目』より一部抜粋・再構成し、知っておくべき血圧の最新情報をお届けする。

身体計測の次は、たいてい血圧測定になります。

医学的には「血液(血流)が動脈の内壁に与える圧力」が血圧です。単位は「mmHg」、水銀柱を何ミリ押し上げる圧力かを表しています。

血液は、心臓(左心室)が収縮することによって、全身に送り届けられます。このときの血圧がもっとも高く「収縮期血圧」、一般的には「上の血圧」と呼ばれています。逆に心臓が拡張して肺からの血液を取り込むときが、血圧がもっとも低くなります。これが「拡張期血圧」ないし「下の血圧」です。

基準はどうなっているのでしょうか。テレビCMなどでは、上が130を超えると大問題であるかのように煽っていますが、そんなことはありません。日本人間ドック学会の基準は、表6のとおりです。

130ぐらいなら「ちょっと気を付けましょう」といったレベルです。臨床的には、上が140以上(かつ下が90以上)になると、高血圧と診断されます。ただし159までは「Ⅰ度高血圧」、つまり軽い高血圧とされています。それでもすぐに薬を始めようという医者もいますが、まずは食事や生活習慣の見直しから、という医者も大勢います。ちなみに上130〜139は「高値血圧」といって、まだ様子見(経過観察)の段階です。

昔はもっと基準があまく、1987年より前は「年齢+90〜100」と言われていました。たとえば50歳のひとなら、140〜150より低ければ問題なしでした。

厚生労働省(旧厚生省)は1987年に高血圧の基準を発表しましたが「上180以上」というものでした。ところがそれがどんどん下げられて、2009年に130となったのです(高血圧治療ガイドライン2009:日本高血圧学会)。しかしさすがに行き過ぎとの声が大きく、現在は前述のように少し緩和されています。

では実際の血圧の分布は、どうなっているのでしょうか。次ページの表7に令和2年度(2020年度)の、東京都における収縮期血圧(上の血圧)の分布と、上下の血圧の平均値を載せました。

注目すべき点は、男女とも年齢に伴って「要注意」や「異常」の割合が増大することです。たとえば40代前半の男性では、要注意は22.7パーセント(「130以上140未満」と「140以上160未満」の合計)ですが、70代前半では52.1パーセントに達しています。さらに異常(「160以上180未満」と「180以上」の合計)は、40代前半男性で1.4パーセントしかいませんが、70代前半になると6.4パーセントになっています。女性でも同じ傾向が見られます。

また平均値を見ても、上の血圧は年齢とともに上がり続けています。40代前半と70代前半を比べると、男性で10以上も上がっていますし、女性では20以上も上がっています。

この問題について、加齢に伴って血圧が上がるのは自然な現象であって、むしろ年齢に応じた基準を作るべきだという意見が、かなり以前から出ていました。しかし実際に基準を変更しようという動きはまったくなく、若者から老人まで同じ基準が使われ続けています。

基準値が180以上の時代には、高血圧患者はかなり少なめでした(全国で約180万人)。表7を見ても明らかなように、いまでも180を超えるひとは、男性70代前半で1パーセントですし、女性70代前半で0.9パーセントに過ぎません。

基準値を厳しくしたおかげで、患者は大幅に増えました。潜在的な患者も含めて、全国で3000万人とも4300万人とも言われています。ただし厚生労働省の「患者調査(令和2年)」によれば、定期的に医者を受診している患者数の推計は約1500万人。患者の2〜3人に1人しか受診していないことになります。

高血圧を放置してはいけないという話を、よく耳にします。それが医学的には正しいのでしょう。しかし4300万人が本当に医者に行きだしたら、病院はたちまち患者で溢れかえり、医療崩壊を起こしかねません。さもなければ、今の「3分診療」が「1分診療」になるか、どちらかです。

それよりもこれだけ多くの潜在患者が出るような基準値そのものが、どこか変なのではないでしょうか。

血圧というと高血圧ばかりに注意が向けられていますが、低いほう、つまり「低血圧」はどうなっているのでしょう。

健診における低血圧の基準値はありません。日本高血圧学会の基準でも、上120未満、下80未満を満たせば、どれだけ低くても「正常血圧」と判定されてしまいます。とはいえ上が80以下になったら、お医者さんもかなり慌てると思います。心臓が止まりかけているかもしれないので。

表8は日本高血圧学会が決めた血圧の基準値です。「診察室血圧」は病院で計る血圧、「家庭血圧」は家で計る血圧です。大抵のひとは、病院では少し緊張するため、上の血圧が10〜20、ひとによっては30以上も高くなります。

そのため最近は、家庭血圧のほうが重視されるようになってきています。血圧が気になるひとは、家庭用血圧計を買って、家で毎日計って記録をつけておくべきです。それを医者に持っていって、相談すればいいでしょう。

それはともかく、この表のなかにも「低血圧」という言葉は一切出てきません。また日本「高血圧」学会は存在しますが、日本「低血圧」学会はありません。つまり日本では、低血圧は病気として扱われていないということです。

ただし世界保健機関(WHO)の定義があります。上100以下、下60以下の状態が継続しているものを、低血圧としています。日本でもこれに準じて診断している医師が大勢いるので、健診の最後に行われる「内科診察(医師による診察)」で「低血圧」と判断され、その旨が健診結果に記載されることがあります。

低血圧の主な症状は、めまい、立ちくらみ、朝起きられない、などです。しかし命にかかわることはなく、しかも動脈硬化、脳卒中、心筋梗塞などのリスクが低いこともあって、「低血圧は治療の必要がない」とする医師が少なくありません。また治療といっても、食事や生活習慣の改善指導が中心になります。

低血圧に悩むひとがどのくらいいるかは、よく分かっていませんが、人口の約1〜2パーセントとする説があります。人数で言えば、125万人から250万人といったところです。また男性よりも女性のほうが多く、男女比は1:2とされています。

そんな低血圧が「認知症の発症と関係しているらしい」という研究が、最近増えてきています。中年期では高血圧が認知症のリスク因子とされており、血圧を下げることで、将来の認知症をある程度予防できると考えられています。ところが老年期になると、むしろ低血圧が認知症のリスクを高めるらしい、ということが分かり始めてきたのです。

低血圧のひとは、血液が全身に十分に回りにくいですし、とりわけ脳はからだの最上部にあるため、血液不足になりやすいのです。しかも高齢になると、ほとんどのひとが動脈硬化になります。血管が硬くなるため、血圧を上げなければ、ますます血流が減ってしまいます。

つまり低血圧が続くと、血の巡りが悪くなって、脳細胞が酸素不足や栄養不足になるリスクが上がってしまうのです。そのことが認知症の引き金になるらしい、と考えられています。実際、高血圧の高齢者に降圧剤(血圧を下げる薬)を処方したら、血圧が下がり過ぎて、かえって認知能力が低下した、という話をよく耳にします。

結局、血圧が低すぎるのもよくないということでしょう。年齢とともに血圧が上がるのは、むしろ自然な現象と捉えるべきです。中高年は130〜140ぐらいあったほうが、頭も体も健康に暮らせるような気がしますが、どうでしょうか。

図/書籍『健診結果の読み方 気にしたほうがいい数値、気にしなくていい項目』より

写真/shutterstock

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |