[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

酔生夢人のブログ

気の赴くままにつれづれと。

[PR]

「戦争への傾斜と思想弾圧」の先例

「徽宗皇帝のブログ」で少し触れた「我が青春に悔いなし」のモデルとなった「京大(滝川)事件」について書かれた記事を引用しておく。

なお、「京大事件」はこのほかにも幾つかあるが、この滝川事件がもっとも有名であるようだ。

(以下引用)

京大(滝川)事件

日本が国際連盟を脱退した1933(昭和8)年に京都大学で起きた学問の自由および思想弾圧事件。

ことの発端は、のちに天皇機関説問題で美濃部達吉を攻撃する貴族院の菊池武夫議員が貴族院で、京大法学部の刑法学者滝川幸辰(ゆきとき)教授のトルストイの『復活』に現はれた刑罰思想」と題する講演内容(犯人に対して報復的態度で臨む前に犯罪の原因を検討すべき)という意味)を「赤化教授」「マルクス主義的」と攻撃したことにはじまる(「自由主義は共産主義の温床」との思想をその背景にあった)。

これを受けて当時の鳩山一郎文相(戦後公職追放されるが、その後解除され、1954年に首相となる)は、滝川教授の著書『刑法読本』を危険思想として批判、大学の最高法規「大学令」に規定した「国家思想の涵養」義務に反すると非難した。1933年4月10日には、内務省が滝川教授の著書『刑法読本』と『刑法講義』を発売禁止処分とし、同年4月22日には、文部省は小西重直京大総長に滝川教授の辞職を要求する。

これに対し京大法学部では学問の自由・思想信条の自由(基本的人権)の侵害であるとして抗議するが、文部省は同年5月26日、京大法学部の意見を無視、滝川教授の休職処分を強行する。

当時、治安維持法を基礎法とする権力による苛酷な弾圧体制が確立され、その体制下で権力は、容赦ない取り締まりと厳しい反共宣伝を、あらゆるメディアを媒介に行っていたが、そうした状況下の京大では、宮本英雄法学部長・佐々木惣一・末川博両教授を筆頭に15人の教授の内8人の教授と、18人の助教授内13人が文部省に抗議の意思を貫き、「死して生きる途」(恒藤恭教授の言)を選び辞任し、一部の京大法学部の学生は、教授を支援する戦いを展開した。だが、京大の他学部教官をはじめ全国の大学の教員や学生は、権力の強権政治の前に屈伏して沈黙を守った。もっとも、東大の美濃部逹吉・横田喜三郎両教授らごく少数の教授は、京大法学部教官支持の論陣をはった。しかし東大法学部としてはなんの態度表明も行わなかった(敗戦後、東大総長に就任し、講和条約締結に際して全面講和論を展開して、当時の吉田首相から「曲学阿世(きょくがくあせい=真理にそむいて時代の好みにおもねり、世間の人に気に入られるような説を唱えること)の徒」と批判された南原繁博士は、このことを「終生遺憾」とした)。そのため全国的運動に発展せず、京大事件は教授辞職で終結をむかえることとなった(なお、滝川教授は36年弁護士を開業)。

======================================

京大法学部15人の教授による1933年5月15日付け連袂(べい)辞職申し合わせ状

辞表を出した京大教授15人

(写真はいずれも『昭和―2万日の記録③-非常時日本』講談社(1990.1)より

======================================

さて、戦後教育界の民主化政策の下での1945(昭和20)年11月19日、京都大学法学部は、全学生を法経第1教室に集め、「京大(滝川)事件」に関して、黒田法学部長が、時の鳩山文相が、京大法学部教授会の意向を無視、さらに小西総長の文部省に対する教授辞職の具申もないままに、法学部の滝川幸辰教授に辞職を迫った(形の上では休職処分)ため、ついに時の京大法学部全教授も辞表提出を見るにいたったという全貌を説明するとともに、学内自治による清新な京大再建の方針を明らかにし、すでに定年年令をすぎていたため、名誉教授として復帰の佐々木愡一教授と南方にいる宮本英雄教授を除く滝川幸辰(後京大総長に就任)、恒藤恭、田村徳治教授と立命館大学の学長に就任していた末川博教授に対して、直ちに大学への復帰を懇請した(また、同月21日には九州帝大法学部教授会が、向坂逸郎、石浜知行、高橋正雄、佐々弘雄、今中次麿教授ら5人の復職を、東北帝大は服部英太郎と宇野弘蔵両教授の、23日東京産業大学〔後の一橋大学〕は大塚金之助教授の復帰をそれぞれ決定した)。

ただ京大(滝川)事件の真相に関しては、たとえば、その真相にせまる一つの資料である滝川教授の処分を決定した「文官高等分限委員会」の議事録が、国立公文書館に保管されているが、政府はその公表を、事件からすでに70年近くが経過しているにもかかわらず、拒否し続けている。それはそこに、これまでの研究で明らかになったものとは異なる事実が記載されており、今日においても、権力を維持してきた一定の勢力にとって問題になるほどに重要な内容を含んでいるとしか思えない措置である。それにしても、国民としての知る権利が、政府によって閉ざされている現実は、戦後半世紀しか経過していない日本における民主主義の歴史の軽さと、その成熟度の程度を見せつけている。

京大事件の結末そのものは、強大な天皇制国家権力の前に敗北という形で終結したが、京大教授や学生のかかる権力に対して行った教授支援運動が、敗戦後、誤った歴史とそれに抗して運動を学ぶ契機となり、それが学問の自由と大学の自治法理確立の礎になった。

憲法第23条が保障する学問の自由の原理と、教育公務員特例法第4条~第12条が明記する採用、昇任、転任、降任、免職、休職、懲戒、勤務評定等々関しては、大学の管理機関の審査が必要としたことに代表されるような大学自治の原理は、歴史的には、京大事件の顛末がその起源といえる。

1945年11月3日付『京都新聞』(pdf)/1945年11月3日付『京都新聞』(pdf)/1945年11月4日付『京都新聞』(pdf)

情報産業による企業犯罪か?

IP電話乗っ取り被害について、NHKの「きらり暮らし解説」とか何とかいうニュース解説番組をたまたま見ていて興味を持ったので、少し書いておく。

あの事件では、IP電話を使っている或る会社に250万円の請求書が来て、驚いて調べると、シェラレオネに4日間で1万4000回の通話があったことになっていたそうだ。もちろん、IP電話乗っ取り被害だが、問題は、この被害に遭った会社は、自分の手落ちでも何でもないのに、この金を払う義務がある、と解説されていたことだ。アシスタントが、「この乗っ取りで、誰が利益を得るのでしょうね」などととぼけた質問をし、解説者が返答をはぐらかしていたが、利益を得るのは「電話会社に決まっている」だろう! つまり、電話会社そのものが、この事件の主犯だ、と私は推定する。犯罪で利益を得たのが主犯に決まっているではないか。従犯が、下の記事に出る「レカム」とやらか。そういう意味では、下の記事も、犯罪の本質をかえって不明にすることになってしまっている。

だいたいが、「4日間で1万4000回」の通話など、ナンセンスである。それを放置して金だけ堂々と請求する、という電話会社の行為はそれだけで立派に犯罪的ではないか。私はむしろ、この乗っ取り被害に遭った会社が電話会社を損害賠償で訴えることを期待する。常識で考えても、そうだろう。電話会社の商法には、この件に限らず、詐欺的行為が多いのだから、どこかでその風潮に歯止めをかけ、法的制限をする必要があるのではないか。

なお、こうした発言をすると、パソコンとネットの接続が「なぜか」不調になり、長い間ブログ更新ができなくなることがこれまで多かったので、更新が途絶えたら、「そういうことだ」と思ってください。

(以下引用)

2015年06月24日

◆ IP電話の乗っ取り被害

──

この件は、いろいろと微妙な点があるので、引用だけで示す。

《 IP電話の乗っ取り被害、特定ベンダーの交換機がネットに公開状態同然だった事例が判明 》

IP電話を導入している企業・組織で知らぬうちに国際通話が発信され、高額な通話料金が請求された――。こうした被害が複数発生していることを受け、実際に被害に遭った企業・組織をネットエージェント株式会社が調査したところ、IP電話交換機(主装置)に原因があることを特定したという。

ネットエージェントが実地調査した被害企業・団体2社で使われていたのは、レカム株式会社が販売するIPビジネスホン「AI-900」「AI-900SC」という製品。

レカムによって管理者パスワードが変更されたほか、……レカムによって不正アクセスのログも消去されたとしている。

( → INTERNET Watch )

ここで、レカムという会社については、本サイトでも前に言及したことがある。私の好きな「××」という話題で、

「レカムという会社は、××会社だ」

という趣旨で書いた。( → 参考 )

ところが、そう書いたら、レカムという会社から「削除依頼」のメールが来た。(ぎくっ)

私としては法的紛争なんかするつもりはないから、さっさと削除した。(記事を書いてから何カ月もたったあとのことなので、ニュース性もなかった。このころには、アクセス数も少なかったし。)

ただ、公開停止にはしたが、記事内容自体は保存されていた。そこにあるリンクを、あらためて以下に記述しよう。

( ※ これは、ただのリンクだから、削除依頼が来るとも思えない。法的根拠がない。)

→ NTTに電話しました。 すると、レカムと言う会社の営業が来て、

→ NTTに連絡したら、レカムと言う通信系の代理店が来ました。

→ 電話代とリース料を合わせた費用は以前の2倍以上になりました。

→ 高齢の父が詐欺まがい商法で高価な電話を買わされていました

→ 個人契約だとクーリングオフが適用になるので 会社名義で契約させます。

これで、レカムという会社がどういう会社かは、おおよそ見当が付くだろう。

今回のトラブルが起こったのも、ある程度は納得できる。故意か過失かは知らないけどね。

abe=apeという説もなかなか浸透してきたようで

私も驥尾に付して

「(国民への)アカンベー」を略して「アベ」と言う。

(以下引用)

小田嶋隆

賃金の基礎的な水準を上げることを「ベースアップ」と言い、それを略して「ベア」と呼んでいるわけだが、反対に、物価やら株価を上昇させつつ実質賃金を下げる措置を「アベ」と…

ザハ案が(現在地には)建築不可能な理由

(以下引用)

今回の審査委員長の安藤忠雄さんは、ザハの案について

「大丈夫や、やろうや」までは元気よく言いますが、

「わしが責任をもつ!」はまったく言いません。

むしろ

「わしは、、、デザイン(見た目)のことしか、、、わからへんのやし、、、」

と声が小さいです。

超歯切れ悪い感じ。

そして、「構造とかわし、、わからんし、、、和田先生がええ言うたから、、、」

とか、全然、闘ってない感じ。

逃げ腰。

なんやねん!どないなっとるんや!どこが、どうおかしいんか教えてくれよ!

と言っても誰も答えないので、

しょうがないんで、もう一回例のモデル図を見始めたんです。

すると、ヤヤヤ!これは!アカンやろ!というところを発見してしまったんです。

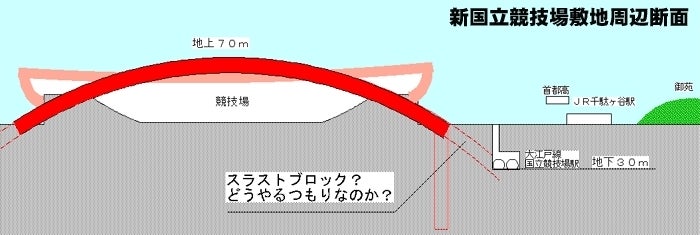

巨大な橋だというのは以前やりましたが、この絵のMain arch(truss)と書いてある主構造に注目してください。

メインアーチとうたってはいますが、、、これアーチになっていない。

アーチ風味。

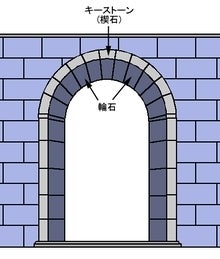

アーチというのは元々、組積造いわゆる石積建築のときに窓や入口を開けるための手法です。

石は構造素材として押されることには強いが曲げや引っ張りは苦手なのですが、圧縮にはめっぽう強いんです。

これはどういう仕組みかというと、落ちそうな石が隣り合った石を押し合うことで落ちないで地面に垂直に荷重を伝達できるのです。

ローマの時代に大いに発展しているのは皆さんご存じと思います。

アーチで一番大事なことは荷重を垂直に変えるということなんです。

次に大事なことはその垂直荷重が支持地盤(この場合は岩盤でしょう)まで届いているというのが大事です。

と、いいますのもみなさん、とりあえず地面は固いもの、という認識だと思うのですが、建築や土木構造的にはそれほど固くはないのです。

身近にあるもので例えると、筆立てが机に乗っている状態、

これは固い岩盤の上にビルが建っているのと似た状態です。

では、岩盤ではない普通の地盤の場合はどうか?というと、

机じゃなくてもっと柔らかいもの、スポンジよりも固くて多少粘りのあるような、、

「ういろう」くらいじゃないかと思います。

この「ういろうの生板」の上に先ほどのペン立てを置いた状態が、通常の地面と建築の関係に似ています。

なので、重量で微妙に凹む感じ、揺らすとプルンプルンする感じです。

で、ザハ案の構造に戻りますと

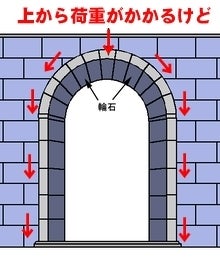

アーチと書いてアーチでないのはライズが低いということによりますが、同時に、ライズが低いけどアーチなので、構造的に非常に不利なことが起きています。

それは、巨大なスラストの発生です。

スラストというのは、ちょうど氷の上でスケート靴履いて外向きに股を広げたらどうなっていくかを想像していただくとわかりやすいでしょう。

手近にあったティッシュペーパーの箱の蓋を切って実験してみました。

軽く曲げるだけで自重は支えられるアーチになったようですが

ということになってしまいます。

そこで、ちょっと細工をしてみたのがこれです。

これはタイバーと言われる処理です。

アーチをもたせるには、このスラストという横に滑る力、股裂きにならないように端部に水平変位が起こらないように拘束する必要があるのです。

ザハ案にはビラビラをとった最新形の模型を発表しています。

このメインアーチの部分を赤く塗ってみました。

なんか、メインアーチの周りの縁も大層デカいんですが、主構造に絞って現在どのようになっているかを分析してみましょう。

断面形状をわかりやすく模式化するとこうなっています。

メインアーチの端部よりも競技フィールドは下がっているため、そこにタイバーとかを通すことはできません。

無理に入れようとするとこうなります。

競技観戦どころではないですね。

ただの使えない橋の周りに屋根かけた状態です。

なので、上からのパースを見ても空間です。水平部材はない。

とすると、基礎梁でスラスト抵抗を負担させるのか?ということになり、途中から地中に埋まっていくのですが、実質の橋のスパンが今まで以上に大きくなり600mを超えてきます。

なので、構造モデルの説明では夢みたいなこと書いてあります。

左下のThrust block foundation直訳すると、スラスト止め基礎。

なんだろう、この希望的観測的な部材、本当に建築の構造わかっている人が書いたものなんだろうか、、、超怖いんですけど

しかも垂直方向に向かって、、、

これだけのスパンの横力をもっとも非合理な垂直方向に向かって、引き抜きで対処しようというものですが、

これが、国立競技場周辺の地盤データです。

地下30mまでいっても全然岩盤とか出てこないんだけど、、、

地下50mとかまでアンカーするつもりなんだろうか。

Thrust block foundationというのは下図の赤丸ようなものなのですが、これはエドモントンにあるスパン250mの橋の図面です。これ見てもお分かりのように、アーチのスラスト(横すべりと跳ね上げ)を押さえようというのが目的なので軸力方向に圧縮と引っ張りに効かすように斜めに打ち込まれているのが分かりますよね。

新国立競技場の今の配置でそれやったら、超ヤバイんですけど。

なぜなら、すぐ近くに地下鉄大江戸線が通っているからなんです。

地下ホームがちょうど地下30mくらいだから、

斜めにアンカーするのはかなり危険だと思いますしそもそも地盤が、データ見る限りシルトから細砂とかだからまだ「ういろう」状態だと思うんですよね。

このアーチのライズとスパンと敷地断面を模式化してみるとこんな感じです。

ドンピシャで駅に当ててんじゃないでしょうか、、

以上、この新国立競技場が根本で抱えているであろう構造的諸問題を私なりにあぶりだしてみました。

こんなんじゃ、どこから手をつけていけばいいのか、本当にわからなくなっているのではないかと、とても心配です。

杞憂であればいいのですが、、、

この件、友人の構造家ともう少し詰めてみたいと思います。

ちなみに、今年おこなわれたロシアのソチ冬期五輪のメインスタジアムが同様に二本の巨大なトラスアーチを掛けたものですが、

大きさは新国立ザハ案の半分くらいですからね。

この工事中の橋のはしっこに見えるスラストブロックの部分、ぱっと見ちょっとした川の土手?コンクリートの護岸?くらいに錯覚しそうですが

とてつもなくデカいです。

5~6階建てのビルくらいあります。

ソチは地盤がいいのか、杭打たないで、地面に鉄板敷いて直接基礎みたいなのですが、この根本部分で原発工事並みの物凄い鉄筋工事やっています。

現場の周りも空いているし、すぐ海ですしね。

五輪の実行委員に選ばれた方々も今回のコンペ審査員の先生方も、

ソチのドーム計画を調べてみれば、新国立競技場のコンペ案が非常に危ういものであると分かっていただけるんじゃないかと思います。

とくに新国立競技場コンペの建築審査員の方々はもしかしたら、その見識は本当にデザイン(見た目の形)のみで、構造エンジニアリングや技術的知識や施工や実施設計について、今まで人任せでなんにも考えてきてないんじゃないか、、、とすら思えてくる事態なんです。

有名「専門家」の実力と政治力

安藤忠雄の今回の失態を見ると、3.11の時の「御用学者」たちの右往左往にも似て、「有名人」や「専門家」の正体というものがよく分かる。いや、専門家のすべてがそうだというわけではないが、「虚名」だけの専門家というのは、我々が考えるよりはるかに多く、そうした連中は専門の実力ではなく、「政治力」で地位と名声を上げたのだろう、と思われる。

(以下引用)

奇矯「女性建築家」の奇天烈「新国立競技場」にGOサインを出した「安藤忠雄」の罪〈週刊新潮〉

BOOKS&NEWS 矢来町ぐるり 6月22日(月)8時1分配信

事態はもはや危険水域にある。2020年の東京五輪を前に、国立競技場の建替えが暗礁に乗り上げている。採用されたプランを遂行すれば、修正を重ねたところで予算破綻が必至だという。そもそも、奇矯な建築家に賭けたのは、誰あろうあの世界的巨匠だった。

***

1人の女性建築家が3年前に生み出し、鳴り物入りで迎えられたデザイン案。今なお、この“異形の楕円”に、国を挙げて振り回されているのだから始末に負えない。

さる5日、かねてより景観などの見地から現行の建設案に異議を唱えてきた建築家・槇文彦氏が、計画の見直しを唱えて会見を開いた。

「国立競技場の運営母体で、文科省の外郭団体であるJSC(日本スポーツ振興センター)が昨年5月に発表した最新の建設費(解体費除く)は1625億円。ですが、現時点での見積りでこれが2500億円にも上ることが判明しています」

とは、全国紙の運動部デスク。イラク出身で英国在住のザハ・ハディド女史(64)の案が採用され、物議を醸しているのはご存知の通りだが、

「槇さんは会見でさらに、試算すれば2700億円を超えると明言。工期も当初の42カ月では収まらず、50カ月に及ぶと警鐘を鳴らしました」(同)

つまり、このまま突き進めば、1000億円以上の余分な費用が上乗せされてしまうというわけだ。

「その上で、天井を支える2本の巨大な『キールアーチ』をやめ、観客席のみを屋根で覆えば、現状の予算と工期で建設可能、と提言したのです」(同)

南米やアフリカならいざ知らず、正確かつ精密を旨とする屈指の技術立国で、なぜこうした事態が引き起こされるのか。あらためて、経緯を辿ってみると――。

2020年の五輪招致を目指し、JSCは12年3月、「国立競技場将来構想有識者会議」を設置した。

「各分野から14人のメンバーが集まって討議した結果、まず『8万人収容』『開閉式の屋根』『可動式観客席の導入』といった方針が固まっていきました」(同)

これを受け、同年7月には事業主体であるJSCが国際デザインコンクール(コンペ)の実施を発表。審査委員は10名で、委員長には安藤忠雄氏が就いた。

「応募が締め切られたのは12年9月25日。海外から34点、国内から12点の計46点の作品が届きました。これらを、まず応募者の名をブラインドにして1次審査にかけました。結果、11月7日の2次審査には11点(海外7・国内4)が残ったのです」(同)

2次審査は、各委員が良いものから順に3点選ぶという方式で行われ、

「ザハ案以外に、豪州と日本の設計事務所の案が残りました。ここから安藤さんの意向で日本案が外され、最後は2案による“決選投票”となったのです」(同)

この審査委員には、8人の日本人の他、2人の高名な英国人建築家が名を連ねていた。が、ともに一度も来日しないまま、1次審査は投票せず。2次に際してはJSC側が作品案を現地まで持参し、順位とコメントを聞き取って反映させたものの、最後の決選においては、意見のヒアリングにとどまった。すなわち“看板に偽りあり”のコンペだったわけである。さる審査委員が明かす。

「決選投票は、4対4で割れてしまい、その後もめいめいが意見を述べましたが、いったん休憩しようということになった。で、皆が席を離れた後、一人の委員が安藤さんに『こういう時は、委員長が決めるべきでしょう』と話しかけたのです。実際に、それ以上繰り返しても結果は変わりそうになく、安藤さんも『わかりました』と応じていました」

前出の有識者会議でも、安藤氏は唯一の建築家としてメンバーに加わっていた。

「だから、他の委員が詳しく知り得ない“上の意向”にも通じていたのでしょう。1時間ほどの休憩を挟み、再び全員が席に着くと、安藤さんは『日本は今、大変な困難の中にある。非常につらいムードを払拭し、未来の日本人全体の希望になるような建物にしたい』という趣旨のことを口にし、ザハ案を推したのです。そこで安藤さんは全員に向かって『全会一致ということでよろしいですか』と念を押し、誰も異論がなかったので、そのまま決まりました」(同)

応募当初、ザハの案は、昆虫の触角のように伸びたスロープがJR線の上をまたいでおり、また高さも制限をオーバーするなど、公募条件から大きく逸脱していた。が、それらを認めつつも安藤氏はデザイン性を高く評価。

〈コンセプトが強ければ後で修正できる〉

などと述べ、採用後にデザインを変更させていたのだった。加えて、

「2次審査の終盤、建築家でない方々から“五輪はテレビ中継もある。上空から映された時に世界がアッと驚くようなものがよい”といった意見も出て、ザハ案でまとまる流れがいっそう加速しました」(同)

という。が、その後は苦難続きである。当初、総工費は約1300億円とされていたが、13年秋、IOC総会で開催地が東京に決定した直後には、材料費などの高騰もあって3000億円にまで膨れ上がる公算が大きくなった。

「そのため13年11月、有識者会議でザハ案が修正されます。29万平方メートルの延べ床面積はおよそ4分の3に縮小され、翌年5月には高さも低くするなどして、どうにか総工費1625億円にまで抑えていたのです」(前出デスク)

が、その後は解体工事を巡る入札のトラブルなどが生じ、予定されていた14年7月からの工事も8カ月ずれ込んだ。そんな経緯もあり、当初の目玉だった開閉式屋根についても、

「先月18日に舛添都知事と会談した下村文科相は、現行のままでは19年9月に開かれるラグビーのW杯での使用に間に合わないので、屋根は五輪後に取り付ける意向を示し、また8万人を予定していた客席も、先々の維持費を考慮し、3万人分を仮設にする考えを明かしました」(社会部記者)

まさに、進むも地獄、退くも地獄である。鳴り物入りで最優秀作品に選ばれたザハ案が似て非なるものに成り果てるにとどまらず、国際社会で一気に信用を失墜しかねない事態なのだ。

火種と化したザハ女史はイラクのバグダッド生まれ。22歳で英国へ渡って建築を学び、30歳で個人事務所を設立した。流線形のデザインを駆使し、“脱構築派”の旗手とされており、

「SF映画のような現実離れしたデザインが多く、その斬新さに建築技術や予算が追いつかなかった時代は、『建てた建物より実現しなかったプロジェクトの方が有名』『アンビルト(建築されない)の女王』などと言われていました」(建築ジャーナリスト)

例えば1983年、香港のレジャー施設の国際コンペにおいて、審査員だった磯崎新氏の強い推薦で1等に選ばれるが、資金不足で未完に。87年には磯崎氏の縁で東京の「富ヶ谷ビル」「麻布十番ビル」の企画が進められるも、バブル崩壊で頓挫。さらに94年、英国ウェールズのオペラハウスの設計コンペで最優秀作品に選ばれたものの、地元の政治家らからデザインを疑問視する声が上がり、2年後には建設中止に追いこまれている。それでも、

「欧州を中心にキャリアを重ね、04年には建築界のノーベル賞と言われる『プリツカー賞』を、女性で初めて受賞しています」(同)

奇天烈なデザインとともに、そのキャラクターもまた、しばしば物議を醸してきた。

「『子供の頃からわざと奇抜な格好をして生きてきた』『ビジネスの場で男性社会と戦ってきた』などと公言し、一昨年、22年に予定されているサッカーのW杯カタール大会のスタジアムをデザインしたところ、『女性器のような形だ』と揶揄されたことに激怒。『設計者が男性だったら、こうは言われなかったはず』と、男女差別にすり替えて反論するありさまでした」(同)

昨年3月、韓国ソウルに「東大門デザインプラザ」を完成させた折にも、

「現地で記者から『地域のアイデンティティにそぐわない建築では』と問われて『この地域にどんな文化があるの?(建てた後は)政治家が考えることです』と不機嫌になり、勝手に取材を打ち切ってしまいました」(在韓ジャーナリスト)

ちなみにソウルでも計画変更を余儀なくされ、220億円の予算が468億円にまで跳ね上がってしまった。今回のコンペに際しても、神宮外苑を下見するでもなく、よって環境との調和などを考慮した形跡は微塵もない。後々、揉めるのも無理からぬ話である。

そんなエキセントリックなクリエイターに、JSCから支払われる「デザイン監修料」は、実に13億円。一方、総工費の見通しも、いまだ立たず。五輪メイン会場の建設費は、アテネが約300億円、北京が約650億円、ロンドンが約700億円だから、今回の突出ぶりがわかろうというもの。それでも安藤氏は「この流線形は日本の橋梁技術で可能」と太鼓判を押して見せたのだった。

昨年10月には、コンペの審査委員をつとめた内藤廣東大名誉教授が、

〈審査は拙速だったと言われても仕方がない〉

〈時間のない中で早急にと言われて、本来はこんなふうにやるべきではないと思いながら巻き込まれた〉

などと発言。13年1月に迫っていたIOCへの計画書提出期限に間に合わせるべく強行した“即席コンペ”の不備が露呈したわけである。幕張メッセや東京国際フォーラムの構造設計を担当し、今回は2次審査まで残った建築家の渡辺邦夫氏も、こう言うのだ。

「コンペ自体が、実際に作る競技場の案を募るためではなく、IOCに開催を認めてもらえる案を決めるために行われたため、応募期間が2カ月間しかなかったのです。一般に、新国立競技場レベルの予算と規模なら、半年間の期間を設けるべきでしょう。また世界的にも評価の高いイギリスの審査委員2人は実質参加していないに等しく、これはそもそもJSCが提示した要綱に反しています」

ザハ案についても、

「専門家が見れば、予算の範囲で造れないのは審査段階で分かります。第一、建物の一部が敷地外に飛び出しており、本来ならば失格の作品を最優秀賞に選んでしまった。せめて招致が決まった段階で、ザハ案が違反であると公表し、十分な条件によるコンペを開いて仕切り直しすべきでした。それをしなかったのは、安藤さんの責任でしょう」(同)

このままザハ案に固執したところで、理念など皆無の代物が出来上がるというのだ。が、

「もし安藤さんが『実現に力を貸してほしい』とザハに頼んでも、『選んだのはあなたたちでしょう』と耳を貸さないでしょうね。彼女は、その土地の文化や伝統を壊したうえで新たなものを造るという『破壊建築』が身上。将来的にできるかもしれない、という発想なので、実際に建つか否かには執着しません」(同)

その点を踏まえ、

「ラグビーのW杯会場を変えてでも五輪に間に合わせるのなら、今からでも再コンペは可能です。応募期間を半年設け、決定は16年。さらに実際の設計に約1年かけ、そののち建設しても、20年7月の開会式には十分間に合います」(同)

また、前出の槇氏もあらためて指摘する。

「私たちの案を押し付けようとしたわけではなく、JSC自ら“別のオプション”を持つ時期にもう来ている、と言いたかったのです。屋根を取り除いて、計2万トンにもなるキールアーチをやめれば、みんなが喜ぶのではないですか。ザハの案がなぜダメなのかは、それこそ安藤さんに聞いてくださいよ」

今に至るまで口を閉ざしたまま――。その安藤氏を、大阪の自宅近くでお見かけした。さっそく尋ねると、

「いや、ちょっと、私わからない。またね」

そう歩みを早めるので、問題点を並べ立てると、

「いいから、来んといてくれや。はい、さいなら……。ええ加減にせえや! もう帰れよ!」

あるいはコンペでも、こうした押しの強さを発揮したのだろうか。

SHINCHOSHA All Rights Reserved.

東電は津波被害の可能性を3.11前から認識していた

フクイチ事故が人災であったことの動かぬ証拠が出てきたようだ。東電は政府の一部のようなものだから、どうせこれでも責任を取ることは絶対に無いだろうが、この世で絶対に確実なのは絶対など無い、ということだけだから、まあ、期待はせずに今後の成り行きを見ておこう。

(以下引用)

◆http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160949

日刊ゲンダイ 2015年6月20日

◎社内文書で「津波対策は不可避」

決定的になった東電の“人災”

「大津波は予見できなかった」との言い訳は、もはや通用しない。

東京電力が、東日本大震災の前に「津波対策は不可避」との文書を作成していたという。

18日、東京地裁で行われた福島第1原発の事故をめぐる株主代表訴訟の口頭弁論で、

明らかになった。

訴訟は東電の勝俣恒久元会長ら歴代経営陣が津波対策を怠ったとして、

株主が訴えているものだ。

今回、明らかになったのは、東電が2008年9月の会議で使った社内文書。

「地震及び津波に関する学識経験者のこれまでの見解及び、

地震調査研究推進本部(推本)の知見を完全に否定することが難しいことを考慮すると、

現状より大きな津波高を評価せざるを得ないと想定され、

津波対策は不可避」と結論づけている。

文書は機密性が高いとして、会議後に回収されたという。

東電は震災前、三陸沖巨大津波の可能性を示した政府の推本の予測を受け、独自に検討。

08年3月ごろまでに、従来の想定を上回る最大15・7メートルの津波を

試算していたことが判明している。

東電はこれまで「試算の域を出ず、設計上の対策に使えるものではなかった」

と説明してきた。

しかし、社内文書が発覚したことで、

東電は震災が起こる2年半も前から危険性を把握していたにもかかわらず、

津波対策を行わず“放置”してきたことになる。

原告側は「東電は不可避の対策を先送りしたことを自白している」

「回収予定の文書だから記載されたもので、東電の本音を示している」

などと指摘している。

原告の代理人である海渡雄一弁護士は言う。

「津波対策を行うとなったら、お金はかかるし、

原発をしばらく止めなければいけなくなる。

東電側はそれを嫌い、工事を決断することができなかったんだと思います。

耐震バックチェック(耐震性を再評価する作業)を続けながら、

古い原発を耐用年数まで使い終わった後に、

津波対策の工事をやろうとしていたのではないでしょうか」

工事費をケチって対策を怠っていたのだとしたら、完全に“人災”だ。

決定的な機密文書だけに、東電の責任逃れは絶対に許されない。

◆http://www.47news.jp/CN/201506/CN2015062101001431.html

【共同通信】2015/06/21

◎高浜原発そばに津波痕跡 規制委、関電に調査促す

▼http://www.asyura.us/bigdata/up2/s/103690.jpg

原子力規制委員会の審査で、2月に「合格」と認められた関西電力高浜原発3、4号機

(福井県高浜町)そばの若狭湾沿岸で、

14~16世紀に起きた 津波の痕跡とみられる砂層を

福井大などのチームが21日までに確認した。

津波の規模は不明で関電は「津波評価や対策に影響を与えるものではない」としている。

一方、規制委は取材に対し「安全を脅かす方向につながる情報かどうか留意して、

結論ありきではなく検討したい」と関電に調査を促す考えを示した。

若狭湾沿岸では、1586年の天正地震に伴う大津波で

大きな被害が出たとの説がある。

追:1:30PM

国内におった!

◆https://twitter.com/yuiyuiyui11/status/613184367091789825/photo/1

きむらゆい@フォーラム4 @yuiyuiyui11

2015年6月22日

より抜粋、

今、銀座で勝俣東電元会長に遭遇。

福島のことは大変申し訳なく思っているとは言うが、

福島のためには何もしていないし、裁判をたくさん抱えていると。

株代には出てきていないこともただしたが、

機会があればと。

津波対策のことは、見解が違うと笑った。

今日23日の日刊ゲンダイは買いです。

昨日 私が銀座で遭遇した

勝俣東電元会長の記事が 写真と共に掲載されました。

TwitterもRT800を超え、

優雅に老後を謳歌している姿に怒りが起こっています。

隣にはジャン・ユンカーマン監督の激白も掲載。

▼https://pbs.twimg.com/media/CIJ3603UwAAxwFn.jpg

公明党支持者の間で「戦争法案」反対の機運高まる

私は星回りが「口にしたことが実現する」運命だ、とさる占いに書かれていたのだが、この公明党支持者の間の「戦争法案」への反対の機運の高まりを見ると、少なくとも、この戦争法案と自公政権に関連しては、公明党が戦争法案反対に回る可能性も出てきたような気がする。

なかなか面白い形勢である。

(以下引用)

安倍内閣「不支持」急増…公明支持層では安保法案の賛否逆転(日刊ゲンダイ)

http://www.asyura2.com/15/senkyo187/msg/277.html

いよいよ支持と不支持が拮抗へ(C)日刊ゲンダイ

安倍内閣「不支持」急増…公明支持層では安保法案の賛否逆転

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/161024

2015年6月22日 日刊ゲンダイ

安倍内閣の支持率がガタガタだ。

共同通信社が20、21日に行った世論調査で、安倍内閣の支持率は前回5月(49.9%)から2.5ポイント下落し、47.4%となった。不支持率は前回(38.0%)から5.0ポイントも増え、43.0%まで上昇した。いよいよ支持と不支持が拮抗してきた。

不支持の急上昇は安保法案の審議が大きく影響しているのは間違いない。安保法案については、「憲法に違反していると思う」という回答が56.7%に上った。「違反していると思わない」は29.2%だった。

安保法案自体に「反対」も、58.7%で前回(47.6%)から10ポイント以上増えた。一方、「賛成」は27.8%にすぎず、前回(35.4%)から7.6ポイントも減った。中でも、公明党支持層で「反対」が急増している。「反対」が47.2%(前回35.1%)まで上昇し、「賛成」は36.6%(同53.9%)に下落。ついに賛否が逆転した。

参院は自民党だけでは過半数に満たないため、安保法案の審議では、安倍政権は公明党への一層の配慮が必要になる。公明党支持層でも法案への「反対」が「賛成」を上回ったことで、公明党の態度が硬化すれば、安倍首相が苦しめられるのは確実だ。

| | |

| 拍手はせず、拍手一覧を見る |