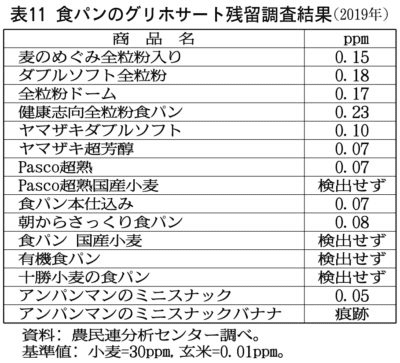

パンに含まれる残留グリホサートを調べれば、市販のパンはもはや食えたもんじゃないということが分かると思う。

他にも電磁波、水道水に含まれる毒物、ホルムアルデヒドなど建築資材由来の揮発性毒物など、毒の候補を挙げ始めればきりがない。

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

気の赴くままにつれづれと。

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

意外というか、母国語で学問やるメリットはまさしくこれが真髄だと思う。 初見の専門用語でも母国語で説明可能な環境というのは、学問のリテラシーの大幅な底上げになると思う。 twitter.com/ent_univ_/stat…

漢字は東洋版のラテン語なのかなぁ…と考えてます。「心筋梗塞」といえば「心」の「筋」が「梗塞」したものとわかる。英語だと「Myocardial Infarction」というラテン語(Myo=筋、Cardio=心、Infarction=梗塞)なので患者さんに伝わりにくく「Heart Attack」とする。つまり英語圏でも母国語ではないです twitter.com/ent_univ_/stat…

日本語でずっと学べることがとても大切なことだと幾つものtweetに出会うけれど、医者にかかって普通に医療の話を受けられることは母国語で皆が学んでいるという良い点が現れていることなんだなと。 twitter.com/ent_univ_/stat…

@ent_univ_ ああ…これ、他の学問にも言えるそうです。日本ではすべての授業を日本語でやるから、理科や数学の概念を小学生から日本語で深く学ぶことができる。母国語でない英語で理科や数学を学ばないといけない国では、まず英語の習得にハードルがあり理科数学の習得にまで至らない。

パンに含まれる残留グリホサートを調べれば、市販のパンはもはや食えたもんじゃないということが分かると思う。

他にも電磁波、水道水に含まれる毒物、ホルムアルデヒドなど建築資材由来の揮発性毒物など、毒の候補を挙げ始めればきりがない。

まだ年賀状をやめていないのだが、おそらく受け取る方はすでに「年賀状仕舞い」をしているだろう人が多く、こちらが出した後に、ポツンと返ってくることがある。そういう場合、今年出した年賀状への“反応”などが書いてあって、それはそれで楽しみではある(そうでない人は1年越しにやり取りすることがある)。

今年の年賀状で「コオロギを食べてみたい」という趣旨のことを書いたら、ヘタな近況報告よりもそれに反応する人が結構いて、興味深かった。

昆虫食は話題になっているからぼくも食べてみたいと思いつつ、なかなか食べられない日々が続いていた。

先日、無印良品で「コオロギせんべい」と「コオロギチョコ」をようやく手に入れて食べた。

うんまあ、せんべいの方は完全に「エビせんべい」だよね。

実際コオロギパウダーだけじゃなくて海老粉も入っているようだし。

チョコの方はもうチョコの味しかしない。

「これなら全然いけるじゃん」とは思うけど、果たして肉や魚の代わりになるのかという視点からタンパク源としての昆虫ということを考えると、いささか疑問は残った。

具体的に考えてみればわかるけど、例えば「コオロギせんべい」を食べることでタンパク質摂取ができるのかと考える。

コオロギせんべいの表示を見ると、1袋でタンパク質は5.5g。

ぼくはタンパク質を1日60g以上取りたいので、3食のうち1食に20g前後取りたいと思っている。20g取れない時もあるので、まあ、おやつで補うために食べるのはいいんだけど、それで216kcalも消費するのはちょっと考えちゃうなと思う。

コオロギチョコの場合はタンパク質が15.9gも入っていて素晴らしいのであるが、脂質が8.6gもあり、中性脂肪の値に気をつけているぼくとしてはこれはこれでまた悩んでしまう。

そのまま食べられて、タンパク質が多くて、しかもうまくて、飼育などにあまりエネルギーを使わない、そんな食べ物として昆虫は考えられるのだろうか?

なんでも食べる雑食…というか悪食マンガ、ぽんとごたんだ『桐谷さん ちょっそれ食うんすか!?』(双葉社)の3巻には、コオロギの佃煮が出てくる。

この記事にもあるように、多くの人が昆虫食を避けたいと思っている。

調査結果によれば、さまざまな食品に対する選択肢「絶対に避ける」「できれば避ける」をあわせた数字が最も多かったのは「昆虫食」(88.7%)だったという。

記事には「なぜ昆虫食に対して抵抗感を示す人が多いのか」という問いが立てられているものの、原因は分析するほどでもないだろう。ビジュアルとそことリンクした食感だ。

ぽんとごたんだ『桐谷さん ちょっそれ食うんすか!? 』3巻に、コオロギの佃煮を食べる話が登場するけども、ビジュアルと食感をネタにしている。

嫌悪感をネタにしているわけだから、当然そこがポイントとなる。上記の通り「フニャッ」という半ナマの食感に激しく嫌悪感を抱いている先生に対して、桐谷さんが馬鹿げた食感レポをするのが可笑しい。

『桐谷さん』がすごいのは、こうした取材マンガにありがちな衛生管理された養殖コオロギを食べるんじゃなくて、野生の日本のコオロギを食べていることだ。マンガにポイントが書いてあるが、そのまま食べると臭みがひどいそうなので下処理が必要になる。(その仕方は実際に読んでほしい。)

ぼく自身は、イナゴの佃煮やハチノコなどを居酒屋で食べたりするので、見た目・食感などにそれほど嫌悪感は持っていない。

いや、さすがに手塚治虫の『火の鳥』に出てくるゴキブリは、衛生管理されていてもちょっと嫌かな。手塚はまた、それをビジュアル的にすごく嫌そうに描くんだわ…。軽いトラウマ。

「ザラザラ」じゃねえwww

コオロギせんべいに入っているコオロギパウダーってどうやって作るのか知らないけど、もしただコオロギを乾燥させてそれをマッシュしているだけなら、まあそれでいいわけである。問題はそれをどう美味しく食べるかということなのだが、海老せんべい的に食べると他の不要なカロリーを多く取らないといけないなと思った。チョコもまた然りである。

例えばコオロギパウダーがエビのような味だけであるなら、そのまま味噌汁に入れて食べたいと思うんだけど、そういうふうな売り方はしていないのだろうか? あったら買いたい。

自重筋トレはいまだに続いているのだが、やった後にプロテインを飲む。その時に、コオロギパウダーを使ったプロテインが飲めればいいんだけど、それは製品開発的に無理そうだな。

ところで上述の記事の中で

昆虫食が受け入れられるためにはどのようなきっかけが必要になるのか。吉田氏によれば、(1)昆虫があくまでも嗜好品であると認知されること(2)美味しい昆虫が広く食べられること――が重要だという。

と識者(食用昆虫科学研究会の吉田誠)が指摘しているが、「昆虫があくまでも嗜好品である」という意味が少しわからない。もともとエネルギーをふんだんに使う肉などの代替品として考えられているわけだから、「嗜好品」=「栄養の摂取を目的としてではなく、好き好んで摂取する飲食物」ということではアカンのではないか。

吉田氏は、「昆虫は採捕にせよ養殖にせよ、安いタンパク源ではなく、高価な嗜好品です。タイではコンビニのお酒のおつまみコーナーで売られており、食べたい人が食べるものです」と説明した。

しかし、吉田の話をあえて解釈してみると、

という意味になる。吉田が言いたいことのポイントは、「イヤイヤ食べるな。うまいんだ」「食べなきゃと思うから強制感が強くなる。そこをやめてほしい」ということを強調したかったのではなかろうか。

そうであるとすれば、肉の代わりに(安く、環境負荷が小さく)タンパク質を摂取する役割はいささかも変わらない、と。

でも、もしそうなら「嗜好品」という強調は、やはりおかしいと思う。