[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

酔生夢人のブログ

気の赴くままにつれづれと。

[PR]

イスラエルという国の小知識

地理

[編集]地理上の特徴

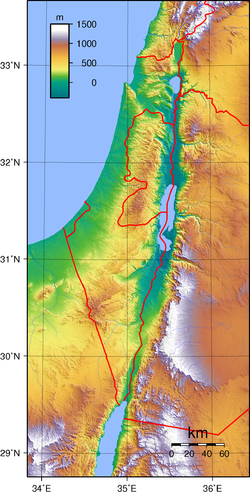

[編集]北にレバノン、北東にシリア、東にヨルダン、南にエジプトと接する。ガザ地区とヨルダン川西岸地区を支配するパレスチナ自治政府(パレスチナ国)とは南西および東で接する。西に地中海があり、南は紅海につながっている。ヨルダンとの国境付近に、世界的にも高濃度の塩湖である死海がある。

イスラエルの支配地域は2万2,072km2である。国土は狭く、南北に細長い。南北には470キロメートルあるが、東西は一番離れた地点間でも135キロメートルである。車での走行時間は、北のメトゥーラから最南端の町エイラットまでは約9時間かかるが、西の地中海から東の死海までならば90分ほどしかかからない[262]。ジュディアの丘陵にあるエルサレムから海岸沿いのテルアビブまで、また、標高835メートルにあるエルサレムから海抜下398メートルの死海までならば、1時間とかからない。

経済

[編集]

IMFの統計によると、2019年のイスラエルのGDPは3,877億ドル(約42.5兆円)で[271]、愛知県や大阪府よりやや大きい経済規模である[272]。1人あたりの名目GDPは42,823米ドル(2019年)で、40,847米ドルの日本より高い。イスラエルはOECD加盟国であり、いわゆる先進国である[273]。貿易収支は慢性的な赤字となっている[274][218]。また、イスラエルは中東のシリコンバレーとも呼ばれ[275][276]、インテルやマイクロソフトなどの世界的に有名な企業の研究所が軒を連ねる。大企業は少ないがベンチャー企業は多いことでも知られ、失敗を恐れない起業家精神に富んだイスラエルの国民性が影響していると考えられている[277][278]。

イスラエルは人口900万人程度の小さな国ではあるが、農業、灌漑、そして様々なハイテクおよび電子ベンチャー産業において最先端の技術力を持つ。建国からしばらくは、キブツやモシャブでの共同生活と、主導的立場にあった労働シオニズムの影響から社会主義的な経済体制であった[273]。建国当時は産業基盤もないうえに周辺アラブ諸国との戦争状態にあるという悪条件であったが、ドイツの補償金やアメリカのユダヤ人社会から送られる寄付金など海外からの多額の資金援助を受けて経済を発展させていった[279]。これが1980年代後半に入り、ヨーロッパ諸国およびアメリカと自由貿易協定を結ぶなど自由主義経済へと転換していき、1990年代の加速度的な経済成長をもたらした。2001年から2002年にかけて、ITバブルの崩壊とパレスチナ情勢の悪化により経済成長率がマイナスに転じるも、2003年以降は堅実な成長を続け、2008年のリーマン・ショック以降もプラス成長を維持している。2010年にはOECDに加盟した。またイスラエル経済の発展にはアメリカ政府からの累計で300億ドル以上という多大な経済援助が大きく寄与している[280]。

1990年、イスラエルへの直接投資は1.51億ドル、証券投資はマイナス1.71億ドルという慎ましいものだった。それが直接・証券ともに漸増していき、特に1998年から飛躍した。2000年には直接投資が52.7億ドル、証券投資がプラス46.13億ドルに達した。[281]こうした外資の集中投下がイスラエルの経済成長率を回復させた。2011-2013年の間にはApple、Alphabet、マイクロソフト、フェイスブック、Amazon.com、Twitter、AOL、Yahoo!、テスラ、Netflix、スペースX、ブルーオリジン、オラクルがイスラエルのベンチャーキャピタルを買収した。2012年でイスラエルのベンチャーキャピタル投資額は、総額で8.67億ドル、英仏独とおよそ等しく、日本やカナダの5分の3程度である。アメリカの266.52億ドルには遠く及ばない。しかし、国内総生産比では合衆国の0.17%を引き離してイスラエルは0.36%である[282]。

イスラエルの農業技術は先進的で、国土のほとんどが砂漠または半砂漠で降雨量も少ないといった農業には厳しい環境ながら食糧のほとんどを自給でき、農産物の輸出も行う農業大国である[283]。少ない水資源を有効に活用するため、水のリサイクルに力を入れ、リサイクル率は70%を超えているという。また水の利用効率が高い点滴灌漑を行っている。設備の制御は携帯電話などのモバイル機器からも可能であるという[284]。取水も効率的であり、ヨルダン川の流域は3%しかイスラエルを通っていないにもかかわらず60%を国内需要に充てている[285]。

海水淡水化にも優れた技術を持つ。2005年以降、地中海沿いに相次ぎ淡水化プラントを設置し、2017年時点ではイスラエルで消費される飲料水の8割が海水から作られている。車載型の海水淡水化装置も実用化している。イスラエルのウオータージェン社は大気中の水分から飲料水を作る技術を持ち、水道の漏水防止や運営管理などを海外で請け負う企業もある。こうした水関連技術の輸出額は2016年で約22億ドルと推定され、10年で3倍に増えた。2017年7月にはイスラエルを訪問したインドのナレンドラ・モディ首相と、水・農業分野の協力覚書を結んだ[286]。

ダイヤモンド産業はイスラエル経済を語るうえで重要な位置を占める。イスラエルはダイヤモンドの流通拠点として世界的に有名であり、研磨ダイヤモンドの輸出額はイスラエルの総輸出額のうち約4分の1を占めている[218]。イスラエルはダイヤモンド産業を政府主導で基幹産業へと発展させてきた。産業の確立にはユダヤ系資本のデビアスが貢献したが、デビアスとは後に対立を引き起こしてもいる[287]。

また兵器産業も経済に大きな影響を与えている。高度な技術の民間転用がハイテク産業を急成長させ、また兵器の輸出によって直接的な収入源ともなっている。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によればイスラエルは2008年から2012年のデータにおいて兵器の輸出元として世界10位となっている[288]。またエルサレム・ポストは、2010年度の武器輸出額が72億ドルに上り、世界4位になったと報じた[289]。2010年の時点では兵器製造企業は約200社ほど存在する[290]。

イスラエルの鉱業を支えているのは、カリ塩とリン鉱石である。2003年の時点で、それぞれの世界シェアは5位(193万トン)、9位(102万トン)である。金属鉱物は採掘されていない。有機鉱物では亜炭、原油、天然ガスを産出する。天然ガスについては、2010年以降イスラエル沖の東地中海にタマルガス田やリヴァイアサンガス田などの大規模ガス田が発見されており、2020年には国内の天然ガス需要を産出量が上回り近隣国への天然ガスの輸出が行われている[291]。ギリシャ企業のエネルジーン・オイル・アンド・ガス社が2019年にも採掘を始める計画である[292]。

この記事にコメントする

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新CM

最新記事

プロフィール

それだけで人生は生きるに値します。

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

アクセス解析