【悲報】宮根誠司、お天気お姉さんの号泣事件で大喜び!「NHKのミスほど美味しいものはない」

笑えない理由あったらどないすんねん

男でも女でもなくプロのアナウンサーが

女を甘やかすなゴミども

宮根を見習えよ 子供まで隠してんだぞ

くそワロタ

気の赴くままにつれづれと。

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【悲報】宮根誠司、お天気お姉さんの号泣事件で大喜び!「NHKのミスほど美味しいものはない」

女を甘やかすなゴミども

11月22日に行われた大阪府知事選の投票所で、47才の会社員の男性が、70代男性に暴行を加えたとして逮捕された。投票を終えた会社員に「ご苦労さんです」と声をかけたところ、「ご苦労さんという言葉は、目上の者に使う言葉ではない」などと言って激高したという。

「ご苦労」を辞書で引いてみると「他人の骨折りを労う語」という意味もあり、決して失礼な言葉ではないようだ。しかし、暴行事件をも引き起こしてしまった──。中央学院大学非常勤講師の倉持益子さんは言う。

「ご苦労さまという言葉は、江戸時代から昭和半ばまで、上下関係を気にせず使える便利な労い言葉として、広く使用されていました。その変遷を昭和初期から2010年までの言葉遣いやマナーの本で調査すると、1970年代から、わずかに目上を労うことに疑問が表れ始めますが、おおかたは地位の上下に関係なく職場環境をよくする言葉として紹介されています。

1980年代には、目上に“使えない”とする本と“使える”とするものが交じり合い、1990年代では、“上司にはお疲れさまのほうが適している”に変化。2000年代になると、ほぼすべてが“ご苦労さまは目上に対して失礼”という記述になりました」

『正しい日本語の使い方』(エイ出版社)などの著書がある、予備校講師で作家の吉田裕子さんに聞いた。

「言葉自体に問題はないのですが、上司が部下を労う時に使用するイメージが強くなり、目下の者から目上の人への呼びかけは失礼に感じるようになりました。そんな空気のなか、“使わないほうが無難だ”という風潮が広がったのです」

「ご苦労さま」と同じく、たびたび論争を巻き起こすのが「お疲れさま」。上下関係、時間帯に関係なく社内の挨拶として使える“万能語”のため、多くの人がこの言葉を使う。

しかし…。

「朝からお疲れさまと言われると“まだ疲れていない”と言いたくなる」(金融・32才)

「遊んだ帰り際に言われると、楽しくなかったのかなと邪推してしまう」(主婦・40才)

などといったネガティブな意見も。また、今年7月にはタモリ(70才)が番組の中で「“お疲れさま”は本来、目上の者が目下の者にかける言葉」というような発言をしたことも話題になった。そんな「お疲れさま」について、前出の吉田さんの見解はこうだ。

「“お疲れさま”は“ご苦労さま”と同じく、相手の行動に対して“よくやった”と評価をしているように聞こえやすい。たとえば仕事のフォローをしてくれた上司に“お疲れさまでした”というのは適切ではありません。こういう時は“助かりました”、“ありがとうございました”など状況に応じた言葉が必要です。いついかなる場合も使える“魔法の言葉”ではないという認識は必要だと思います」

最近では「お疲れさま」に代わる言葉として、「こんにちは」「お元気さまです」といった独自の挨拶を推奨している会社もあるという。

※女性セブン2015年12月17日号

Comment by AllenDono

「#SueMeSaudi(俺を訴えてみろサウジアラビア)」:ツイッターユーザーがサウジアラビアを煽る。

<記事訳>

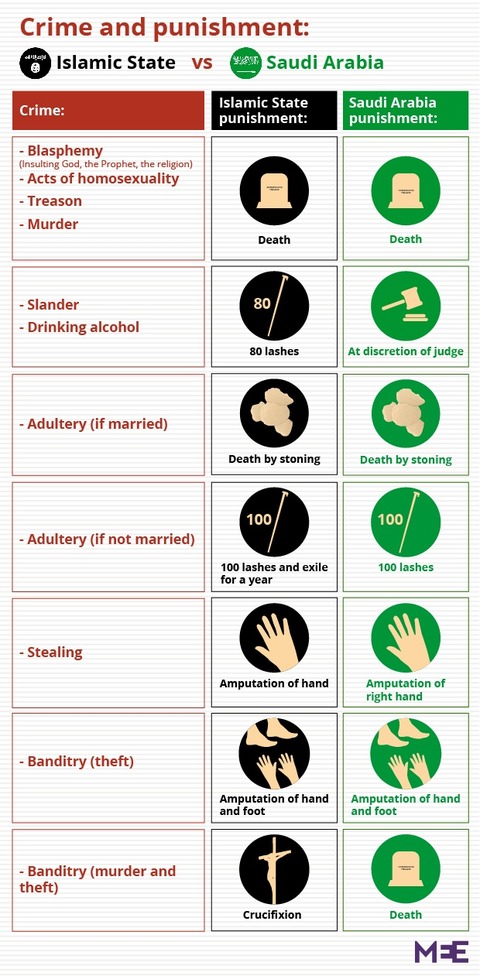

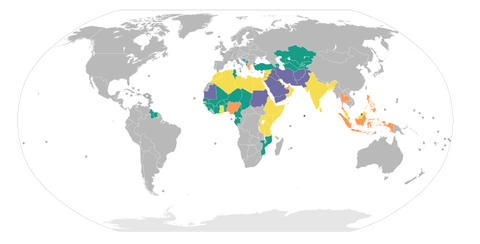

サウジアラビアの法務省がサウジアラビアとテロ組織「Islamic State」を比べたツイッターユーザーのことを訴えるという発言をして以降「#SueMeSaudi」というハッシュタグがグンと増えています。

法務省の発言は政府系の新聞Al Riyadhによって掲載され「法務省は『背教したことを理由に死刑判決を下すのはISISのようなものだ』と記述した人物のことを訴える」としたとロイターは報道しました。

法務省はそのツイッターユーザーとは誰なのか、どのような刑罰を科すかということは断言しませんでしたがこれによって「#SaudiArabiaIsISIS(サウジアラビアはISIS)」と「#SueMeSaudi」という二つのハッシュタグを生み出すことには成功しました。

サウジアラビアとISISを比較するという流れは11月にパレスチナ人の詩人であるAshraf Fayadhが「無神論を広め、預言者に対して敬意を欠いた」ことにより死刑判決を下されて以降既に存在していたものです。

ですがサウジアラビアの法務省がサウジアラビアにいるツイッターユーザーに対して訴訟をちらつかせたことにより世界中のツイッターユーザーがサウジアラビア政府をこき下ろす動きを盛り上げることになりました。

#SueMeSaudi: Twitter users taunt Saudi Arabia

reddit.com/r/worldnews/comments/3uy8cf/suemesaudi_twitter_users_taunt_saudi_arabia/

バフ・デバフとは、自分、または相手に何らかの影響のある効果が持続する魔法、スキル、アイテム効果のことである。

バフ・デバフ

ダメージ・パー・セカンド(damege per second)の略。秒単位の平均ダメージ効率のこと。

与えた総ダメージを経過秒数で割ることで求められる。

DPS

シャリーア(アラビア語: شريعة Shari'a)は、コーランと預言者ムハンマドの言行(スンナ)を法源とする法律。1000年以上の運用実績がある。ローマ法を起源としないイスラム世界独自のものである。

シャリーアはコーランと預言者ムハンマドの言行(スンナ)を法源とし、イスラム法学者が法解釈を行う。イスラム法を解釈するための学問体系(イスラム法学)も存在し、預言者ムハンマドの時代から1000年以上、法解釈について議論され続けている。法解釈をする権限はイスラム法学者のみが持ち、カリフが独断で法解釈をすることはできないとされる。預言者ムハンマドの言行録はハディースとよばれ預言者の言行に虚偽が混ざらぬように、情報源(出典)が必ず明記される。

シャリーア

ストライサンド効果(ストライサンドこうか、英語: Streisand effect)は、インターネット・ミーム(インターネット上の流行語)の一つで、ある情報を隠蔽したり除去しようとしたりする努力が、逆にその情報を広い範囲に拡散させてしまうという意図せざる結果を生み出すことを指す。

ストライサンド効果という名前は、アメリカ合衆国の歌手・女優でエンターテイメント界の大物、バーブラ・ストライサンドの名に由来する。彼女は2003年、自分の邸宅が写っていたネット上の画像の公開を差し止めようとして裁判を起こし、世間の関心をかえって集める結果になった。

ストライサンド効果

ベントレー(Bentley )は、イギリスの高級車・スポーツカーメーカー、ブランドである。

ベントレー

スラックティビズム(英: slacktivism)は、「怠け者(slacker)」と「社会運動(activism)」とを掛け合わせた合成語である。労力や負担を負わずに、社会運動めいたことをする行為を指す。

この用語は、社会に意味のある影響を与えていないのに、社会にとって良い活動をしたつもりになる自己満足的行為について、軽蔑を込めて使われている。こうしたスラックティビスト(スラックティビズムにあたる行為をする人)たちの行為は、多くの場合、個人の労力や負担を必要としない。

スラックティビズム

以前、朝のニュース番組でキャスターが、「うちは家族4人全員でワクチンを打ちましたが、2人はインフルエンザにかかっています。今年ははやっていますから、みなさん気をつけましょうね」と言っていました。朗らかに、当たり前のように。

これって、どこかおかしくはないですか。

「ワクチン打ったのに、インフルエンザにかかったのです。かからないために打つのがワクチンではないのですか」と、怒るならわかります。しかし、そのキャスターが怒る気配は微塵もありませんでした。

このような状況は、このキャスター一家だけではありません。筆者が薬局に勤務していた頃、インフルエンザにかかって処方箋を持って来る患者の半数は、ワクチン接種を受けた人たちでした。しかし、誰も怒ったりはしませんでした。

こういう状況というのが、何の疑問も持たれずにいる、というのは凄いことだと思う。日本国民というのは、よほどの阿呆なのだろうか。まあ、それよりは洗脳されていると見るのがいいだろう。一般庶民は「世間の空気」に同調して動いているだけで、自分で疑問を持ち、自分で調べるということはほとんどしないのである。このインターネット時代でも、大多数はやはりそうなのだと思う。

これは政治に関しても同様だ。この国民を覚醒させる道は、まさに前途遼遠だが、一歩ずつ歩いていくしかないだろう。

あ、追記するが、洗脳の基盤として、「自分で自分を騙すように脳は作られている」というのがある。自分が信じている存在のAという事象とBという事象に矛盾があっても、そのAとBとの矛盾を解消するストーリーを信者側が勝手に補完して「理解」する、というシステムである。これを「脳の物語補完システム」と言う。(学術的には別の言い方かもしれない。)

インフルエンザが予防に役立たないという事実を目の前にしても「これは稀な例外なのだろう」とか、勝手に物語を作って「理解」してしまうわけである。

この「物語補完システム」によって日常の業務のほとんどはスムースに動いていく。一つ一つの事象に疑問を持って立ち止まって考えていては、物事は一歩も進まないだろう。だが、そのシステムが悪く働くと、人間をロボット化していくのである。

(以下引用)

「Thinkstock」より

「今年もインフルエンザが大流行」「新種が流行」「ワクチンが値上がり」「ワクチンが品薄でピンチ」――ここ数日、このようなニュースをよく目にします。

インフルエンザワクチンは本当に安全なのか、本当に必要なのかをもう一度考えてみませんか。

毎年、インフルエンザがはやる季節になると、「ワクチン接種(予防接種)はお早めに」というメッセージが流れます。学校や会社から通達されることもありますし、自治体の広報などにも呼びかけが載ります。

そして、多くの人がワクチンを打ちます。特にお年寄りや乳幼児、妊婦などは、インフルエンザによって重篤化するリスクが高いとして、優先的にワクチン接種ができるようになっています。

しかし、インフルエンザのワクチンにも重い副作用が出る危険性があります。報告されている副作用には、ギラン・バレー症候群(筋肉を動かす運動神経の障害のために、手足に力が入らなくなる難病)、肝機能障害、脳炎、ぜんそく、さらにはアナフィラキシー(全身に急速に現れるアレルギー症状)などがあります。

そもそもワクチンとは、ウイルスなどの病原体を注射で体内に入れて、その病原体を攻撃する専用の抗体(免疫細胞の一種)をあらかじめつくっておく、というものです。

しかし、注射した病原体が体内で増殖してしまっては意味がありません。そこで、ワクチンをつくる際には、病原体が体内で増殖しないように活性を抑える成分が必要になりますが、そこにホルマリンなどが使われます。

有害物質が含まれていて、重篤な副作用の危険性がある上に、インフルエンザワクチンには「効くかどうかわからない」という根本的な問題もあります。

以前、朝のニュース番組でキャスターが、「うちは家族4人全員でワクチンを打ちましたが、2人はインフルエンザにかかっています。今年ははやっていますから、みなさん気をつけましょうね」と言っていました。朗らかに、当たり前のように。

これって、どこかおかしくはないですか。

「ワクチン打ったのに、インフルエンザにかかったのです。かからないために打つのがワクチンではないのですか」と、怒るならわかります。しかし、そのキャスターが怒る気配は微塵もありませんでした。

このような状況は、このキャスター一家だけではありません。筆者が薬局に勤務していた頃、インフルエンザにかかって処方箋を持って来る患者の半数は、ワクチン接種を受けた人たちでした。しかし、誰も怒ったりはしませんでした。

インフルエンザにかかったということは、ウイルスの型が違っていて、ワクチンの効果がなかったということです。

インフルエンザの型は、大きく分けるとA型、B型、C型の3種類ですが、A型だけでもさらに144種類の亜型に分かれています。

一方、インフルエンザワクチンに含まれているのは3種類程度で、たとえばAソ連型(H1N1亜型)と、A香港型(H3N2亜型)と、B型といった組み合せになっています。当然、ワクチンに含まれている型以外のインフルエンザウイルスには効きませんし、しかもウイルスはすぐに変異します。

変異は、ウイルスが分裂するときに遺伝子がミスコピーされることで起こります。人間の遺伝子(DNA)はあまりミスコピーが起こらないのですが、インフルエンザウイルスの遺伝子(RNA)はミスコピーが起こりやすく、その頻度は人間の1000倍の確率といわれています。しかも、インフルエンザウイルスは増殖スピードが速く、1個のウイルスが1日で100万個以上になるといわれているのです。

こんなインフルエンザウイルスに、たった3つの型で対応しようとするのは、ほとんどギャンブルか宝くじのようなものではないでしょうか。

筆者は、ワクチン接種で病院にお金を払い、さらにインフルエンザの治療でお金を払っても怒らない患者さんをたくさん見てきましたが、本当は「自分のしたことは無意味ではない。ワクチンを打ったのだから、たとえ感染しても軽く済む」そう思いたいから怒らない、というのが一番の理由かもしれません。

筆者は、インフルエンザワクチンの接種は必要ないと思っていますが、唯一打ってもいいケースがあるとしたら、それは受験生です。人には、たとえ偽薬でも「効く」と思えば効くという、「プラセボ効果」があります。

「ワクチンを打ったのだから、受験当日までインフルエンザにはかからない」「人ごみに行っても大丈夫」「たとえ後ろの子が咳をしていても、うつらない」……。そのように自信を持てば、免疫力も上がります。

ただし、「ワクチンを打ったのだから軽く済む」と信じて、インフルエンザにかかっているにもかかわらず学校や仕事に行くのは避けなければなりません。

以前、こんなケースがありました。

Aさんは医薬品会社の営業マンで、当然のことながらインフルエンザワクチンの接種をしていました。ところがインフルエンザにかかってしまい、上司に「A型インフルエンザと診断されたので、早退させてください」と申し出ました。すると、上司は「ワクチンを打っているんだから、大したことにはならない。マスクをして働け」と指示したのです。Aさんは仕方なく処方されたタミフルを飲み、マスクをして営業を続けたそうです。

営業の相手は、まさか営業マンがインフルエンザだとは思いませんから、至近距離でも平気で会話をします。会う人会う人、みんな同様です。もしかしたら、インフルエンザをうつされた人もいるかもしれません。しかも健康な人をつくるサポートをするはずの医薬品会社での話です。

ワクチンを打っても、インフルエンザが軽く済むわけではありません。タミフルは、インフルエンザウイルスの増殖を抑えますが、インフルエンザウイルスを殺してはくれません。無理をして働き続ければ、それこそ取り返しのつかないことになる可能性もあります。幸いAさんは若くて体力があったためか、長引きはしたものの重篤な状態になることはなかったそうです。

インフルエンザにかかったら会社や学校は休んで寝る。それが最良の方法であり、広めないための最善の方法でもあります。

また、インフルエンザの最良の予防法はワクチンを打つことではなく、日頃から疲労を溜めず、バランスのよい食事・適度な運動を心がけ、免疫力を高める生活をすることなのです。

(文=宇多川久美子/薬剤師・栄養学博士)

●宇多川久美子 薬剤師として20年間医療の現場に身を置く中で、薬漬けの治療法に疑問を感じ、「薬を使わない薬剤師」を目指す。現在は、自らの経験と栄養学・運動生理学などの豊富な知識を生かし、感じて食べる「感食」、楽しく歩く「ハッピーウォーク」を中心に、薬に頼らない健康法を多くの人々に伝えている。『薬剤師は薬を飲まない』(廣済堂出版)、『薬が病気をつくる』(あさ出版)、『日本人はなぜ、「薬」を飲み過ぎるのか?』(ベストセラーズ)など著書多数。