[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

酔生夢人のブログ

気の赴くままにつれづれと。

[PR]

×

「午前中の時間割」

寝床でうつらうつらと寝ている時に、なぜか「午後の時間割」という言葉が浮かんできて、それはたぶんJKふたりが何やらわけのわからない行動をしていちゃついている映画だったと思うが、最後は覚えていない。ふたりで飛び降り自殺をするのだったか。途中は、お互いがビデオの撮りっこをしたりして、その中にはJKのヌードもあったと思うが、一向にエロくも何ともなかった記憶がある。

で、調べると「午後の時間割」ではなく「午前中の時間割」が正しいタイトルだった。いわゆるATG映画、低予算で実験的な映画を撮るという試みのひとつである。

なぜこの映画を若いころの私が見たかというと、私は国木田独歩の熱烈なファンだったからで、映画予告の写真で見た国木田吾子さんもなかなかの美少女に思え、興味を持ったからである。

まあ、寝起きの頭というのは色々な妄想が浮かんでは消えるもので、今覚えているのは、西洋音階のミとファの間とシとドの間には半音が無いが、そこに半音を入れて作った10音階の音楽はどう聞こえるだろうか、ということと、三原色の赤と黄色の混合色は単調な色しかないが、それだけで描いた絵は、天才が描いても駄作にしかならないのではないか、ということと、寝床の中で読んでいたドストエフスキーの「死の家の記録」に出て来た「囚人中隊」という言葉について、「中隊」あるいは「小隊」や「大隊」の人数規模はどのくらいか、ということなどである。

今思いついたが、あの映画は「午前中の時間割」ではなく「放課後の時間割」とするのが正しかったのではないか。まあ、他のJKたちが勉強をしている午前中に別の「勉強」(人生勉強)をする話だから、「午前中の時間割」でいいのかもしれない。

監督は羽仁進である。

(以下引用)

で、調べると「午後の時間割」ではなく「午前中の時間割」が正しいタイトルだった。いわゆるATG映画、低予算で実験的な映画を撮るという試みのひとつである。

なぜこの映画を若いころの私が見たかというと、私は国木田独歩の熱烈なファンだったからで、映画予告の写真で見た国木田吾子さんもなかなかの美少女に思え、興味を持ったからである。

まあ、寝起きの頭というのは色々な妄想が浮かんでは消えるもので、今覚えているのは、西洋音階のミとファの間とシとドの間には半音が無いが、そこに半音を入れて作った10音階の音楽はどう聞こえるだろうか、ということと、三原色の赤と黄色の混合色は単調な色しかないが、それだけで描いた絵は、天才が描いても駄作にしかならないのではないか、ということと、寝床の中で読んでいたドストエフスキーの「死の家の記録」に出て来た「囚人中隊」という言葉について、「中隊」あるいは「小隊」や「大隊」の人数規模はどのくらいか、ということなどである。

今思いついたが、あの映画は「午前中の時間割」ではなく「放課後の時間割」とするのが正しかったのではないか。まあ、他のJKたちが勉強をしている午前中に別の「勉強」(人生勉強)をする話だから、「午前中の時間割」でいいのかもしれない。

監督は羽仁進である。

(以下引用)

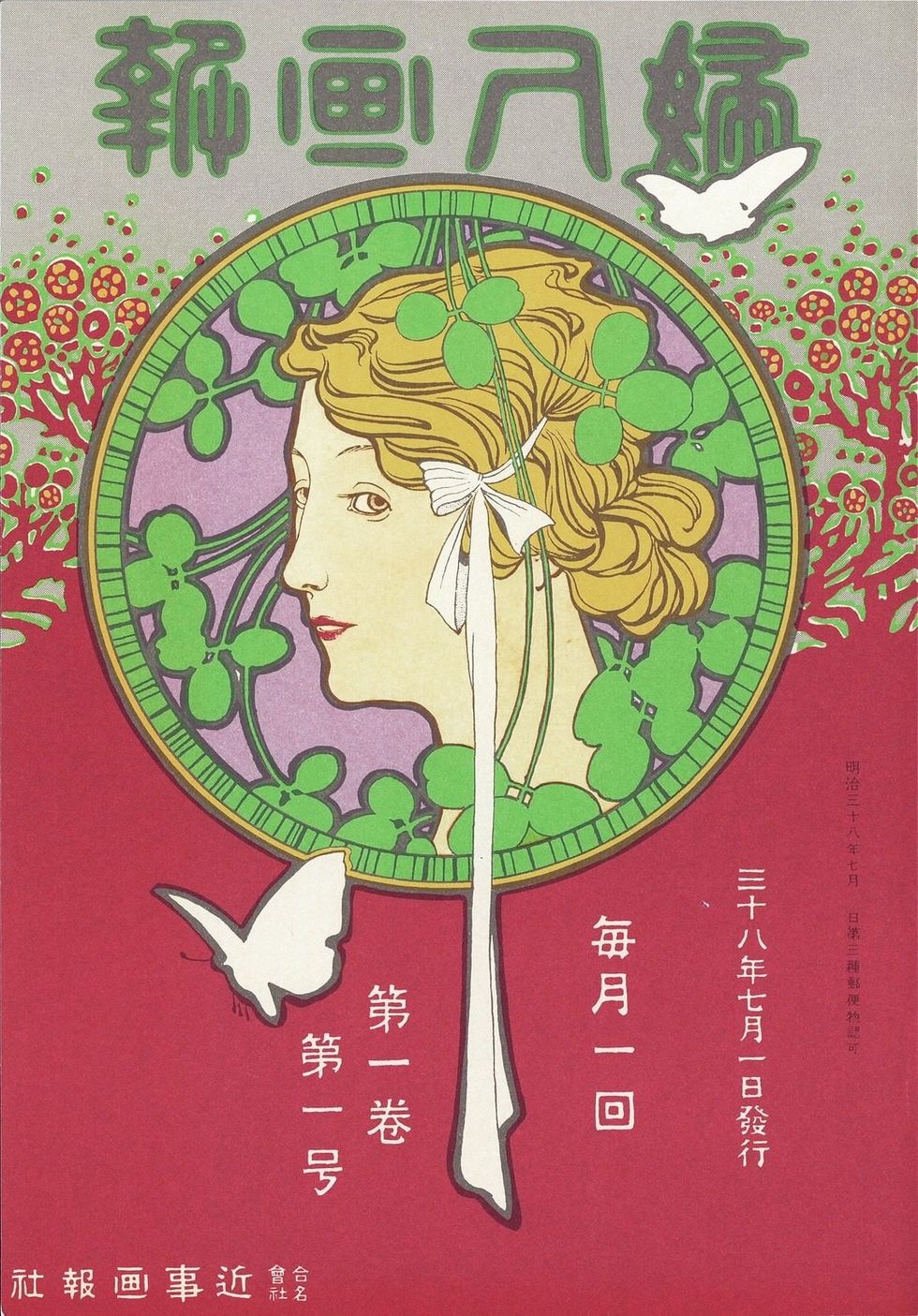

【婦人画報史】国木田吾子さん・彩良さん母娘共演!初代編集長・国木田独歩の創刊メッセージ

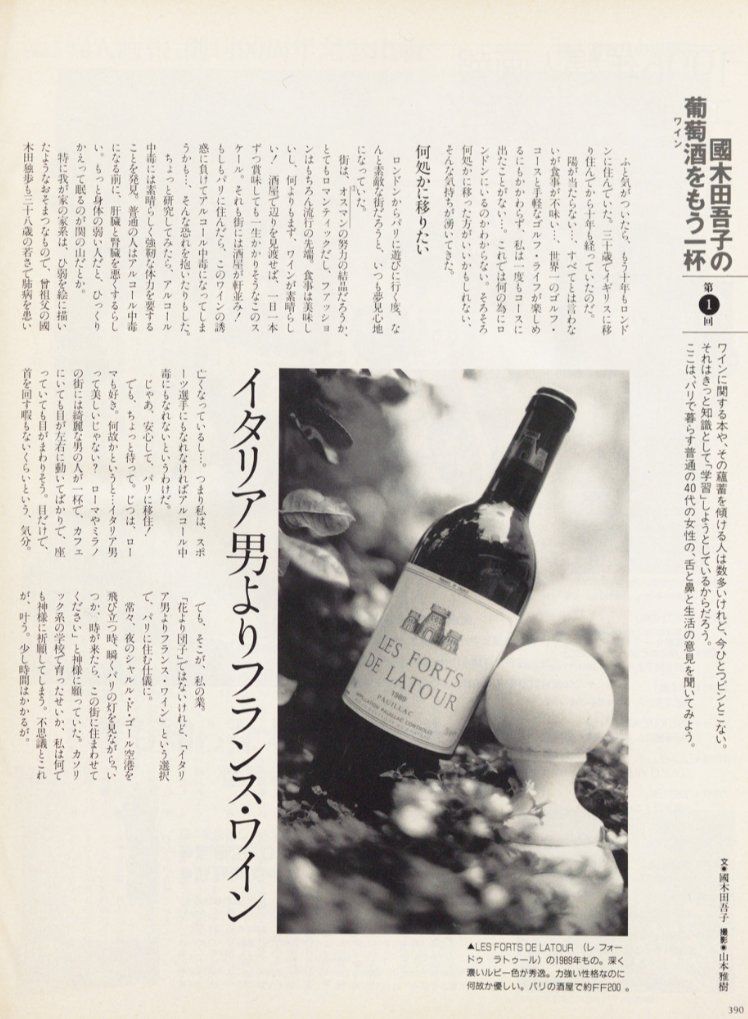

2017年新年号には、国木田独歩の曾孫で現在フランスに暮らす国木田吾子さんと、玄孫の国木田彩良さんが登場しました。

PR

この記事にコメントする

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新CM

最新記事

(06/09)

(06/09)

(06/08)

(06/08)

(06/08)

(06/07)

(06/07)

プロフィール

HN:

酔生夢人

性別:

男性

職業:

仙人

趣味:

考えること

自己紹介:

空を眺め、雲が往くのを眺め、風が吹くのを感じれば、

それだけで人生は生きるに値します。

それだけで人生は生きるに値します。

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

アクセス解析