2: ショルダーアームブリーカー(大阪府)@\(^o^)/ [GB] 2017/01/23(月) 09:49:16.18 ID:pG1M6hMm0

ニュー速でも贋物扱いしてたな

3: ドラゴンスクリュー(東京都)@\(^o^)/ [JP] 2017/01/23(月) 09:50:19.92 ID:NsKHe5y90

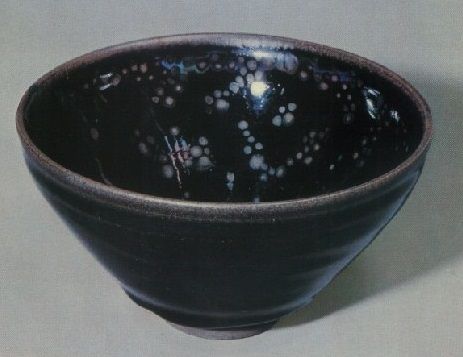

見た目からして、他の3点よりショボかったしな。

4: トラースキック(関東・甲信越)@\(^o^)/ [EG] 2017/01/23(月) 09:50:32.90 ID:c+SjNcIfO

大事になすってください

100: ジャンピングエルボーアタック(庭)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/23(月) 10:30:56.36 ID:94KxXUQC0

>>4

なんだろちょっとワロタ

8: ネックハンギングツリー(庭)@\(^o^)/ [RU] 2017/01/23(月) 09:50:57.70 ID:PbPNSD1K0

その場で買い取ってもらうべきだったな

11: 膝十字固め(栃木県)@\(^o^)/ [FR] 2017/01/23(月) 09:51:36.41 ID:G0hMDEgu0

>番組を見ていて思わず絶句しました。どう見ても

テレビ越しに見て判定できるって凄すぎだろ(´・ω・`)

30: 超竜ボム(兵庫県)@\(^o^)/ [OM] 2017/01/23(月) 09:59:46.62 ID:CAK2bL700

>>11

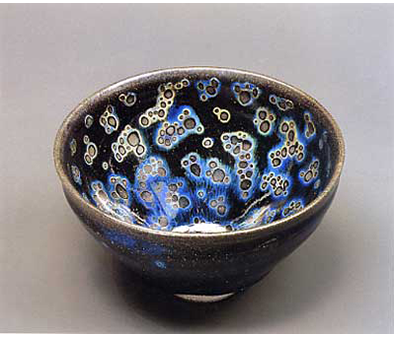

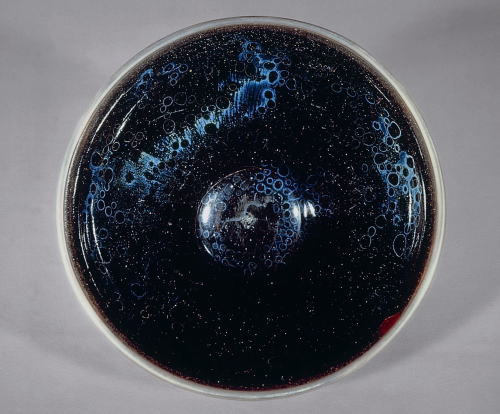

美術館にある二つの本物の写真を見ると、素人目には

「違うんじゃね?」と思ってしまうレベルで明らかに違う

本物の二つは非常に似ている

12: ナガタロックII(庭)@\(^o^)/ [FR] 2017/01/23(月) 09:52:25.52 ID:PL8KM1FB0

NHKが密着取材してた人か

15: エメラルドフロウジョン(群馬県)@\(^o^)/ [DE] 2017/01/23(月) 09:53:12.69 ID:PSKTmJSh0

本物だとしてもあの色はなあ。

20: ランサルセ(dion軍)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/23(月) 09:56:09.43 ID:WbwfxL9E0

あの赤白青黄黒が溶け合ってる感じはすごく綺麗な色だと思ったけどな あれは本物だと思う あれが偽物ならなにが本物なんだ

22: エルボーバット(庭)@\(^o^)/ [GB] 2017/01/23(月) 09:56:11.83 ID:IVwsGOL10

じゃあネコのごはん入れにしよう。

29: リキラリアット(dion軍)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 09:58:57.49 ID:7Wv1bfA10

>>22

いい案だな、たまに猫が二両で売れる

239: ダイビングヘッドバット(禿)@\(^o^)/ [FR] 2017/01/23(月) 11:58:21.18 ID:Gf2IIOPj0

>>22

人間国宝が演る猫の皿だな

23: ショルダーアームブリーカー(大阪府)@\(^o^)/ [GB] 2017/01/23(月) 09:56:13.17 ID:pG1M6hMm0

大阪にあるやつのものすごさが際立つな

藤田美術館のセキュリティが心配になる

26: 男色ドライバー(庭)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/23(月) 09:57:38.07 ID:eLgNcVul0

素人にとって今はテレビで見ただけの専門家より実物を見て番組打ち切りがかかる専門家の意見を信じるよりない

正式な調査をしてるわけだし

28: オリンピック予選スラム(青森県)@\(^o^)/ [CN] 2017/01/23(月) 09:58:40.72 ID:rsXnoF740

実物も見ずに真贋判断出来るとか超一流の目利きですね

33: 超竜ボム(兵庫県)@\(^o^)/ [OM] 2017/01/23(月) 10:01:38.99 ID:CAK2bL700

>>28

骨董屋と研究者なら、研究者の方が圧倒的に正しい評価が出来るよ

骨董屋の判断基準は所詮個人の経験だけだからね

国宝級の目利きなんて、どんな骨董界の権威でもそんなに経験ないでしょ

39: オリンピック予選スラム(青森県)@\(^o^)/ [CN] 2017/01/23(月) 10:03:47.19 ID:rsXnoF740

>>33

つまり、研究者は実物なんて見なくても真贋が分かる、と言うんだな?

302: テキサスクローバーホールド(家)@\(^o^)/ [CH] 2017/01/23(月) 13:11:36.35 ID:60bUuX1m0

>>39

なんでもかんでも実物みなきゃ~って馬鹿の極みだなw

お前はそこらの絵とミケランジェロの素描も「実物みなきゃ」区別できんのかw

305: 足4の字固め(群馬県)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 13:18:35.13 ID:2QQoTcDw0

>>302

真贋の意味すら分かってないのかよ

そこで例えを出すならミケランジェロの贋作だろ

317: テキサスクローバーホールド(家)@\(^o^)/ [CH] 2017/01/23(月) 13:34:52.04 ID:60bUuX1m0

>>305

そもそも中国の「贋作」とされるものは、曜変と全く似てない。

見た目で「曜変」というカテゴリが出来たのに、その見た目が全然似てない以上、

そもそも贋作でさえない。はい論破。

324: 足4の字固め(群馬県)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 13:42:18.21 ID:2QQoTcDw0

>>317

いやいや何が論破()だよ

330: 頭突き(SB-iPhone)@\(^o^)/ [NZ] 2017/01/23(月) 13:47:10.41 ID:5As1OQO30

>>324

「供御」と書かれているのは将軍が使うという意味とあったけどそもそも中国で作られた陶器にこの文字があるのは変

この点は実物を見なくてもテレビでわかる

333: ダイビングエルボードロップ(やわらか銀行)@\(^o^)/ [NL] 2017/01/23(月) 13:49:19.64 ID:SFAGWDdF0

>>330

逆にそこテレビ見ないとわからないんだけど

337: 頭突き(SB-iPhone)@\(^o^)/ [NZ] 2017/01/23(月) 13:56:40.48 ID:5As1OQO30

>>333

テレビは見た上でテレビだけじゃわからん

現物を見ないとダメという話なんでしょ

344: ダイビングエルボードロップ(やわらか銀行)@\(^o^)/ [NL] 2017/01/23(月) 14:02:26.20 ID:SFAGWDdF0

>>337

いやだから、書状やらなんやら付きで

曜変天目が何を以って曜変天目なのかわからんけど、変化は乏しいがセットで見たら当時のやつだって鑑定結果なんでしょう

って話だよ

35: シューティングスタープレス(東京都)@\(^o^)/ [CA] 2017/01/23(月) 10:02:31.13 ID:8qFavS+s0

国宝になってる奴より見劣りするのは確かだが

本物は本物なんだろ

同じ釜でも同じものはできないんだし

41: 超竜ボム(兵庫県)@\(^o^)/ [OM] 2017/01/23(月) 10:04:23.85 ID:CAK2bL700

>>35

そもそも「曜変天目茶碗」は偶然の産物であって、同じ製法同じ時に

作ったら何でも「曜変天目茶碗」ってわけではないぞ

37: ランサルセ(dion軍)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/23(月) 10:03:15.25 ID:WbwfxL9E0

緑も入ってるな あの色が溶け合ってるのが綺麗だった

43: ランサルセ(dion軍)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/23(月) 10:04:27.93 ID:WbwfxL9E0

あの色は出せないんじゃないかな偽物なら 俺的には間違いなく本物

51: ショルダーアームブリーカー(やわらか銀行)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/23(月) 10:06:37.09 ID:fXcMTVqQ0

製法も謎で、これ今作れる人いないんだわよね

53: かかと落とし(やわらか銀行)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 10:08:26.98 ID:waj7uB+w0

ニュースで知って現存する国宝と見比べて「随分レベル違わね?」と思ったのは相当数居ると思う

ただ基準も何も素人は解らんから何にも言えない

複数の専門家がそう言うならちゃんと年代測定して調べた方がいいね

69: ショルダーアームブリーカー(大阪府)@\(^o^)/ [GB] 2017/01/23(月) 10:13:11.76 ID:pG1M6hMm0

>>53

そういうことやね

骨董屋の判断ではなくちゃんと科学的アプローチで検証すべき

相手は国宝なんだし

55: フォーク攻撃(京都府)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 10:08:51.68 ID:dtsto+CD0

この人って曜変天目の復元に生涯かけてきた人だからなぁ

58: 閃光妖術(大阪府)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/23(月) 10:09:24.72 ID:9yCByFXr0

ちょっと削っていいならすぐ陶質で成分分析で真偽確認できるのに

68: 超竜ボム(兵庫県)@\(^o^)/ [OM] 2017/01/23(月) 10:13:07.50 ID:CAK2bL700

>>58

「曜変天目」は結果が重要で、同じ成分の天目茶碗っていうだけなら

ゴマンとある

59: バックドロップ(神奈川県)@\(^o^)/ [GB] 2017/01/23(月) 10:09:30.34 ID:I9W/BY080

中国陶磁考古学・陶磁史の世界的権威で沖縄県立芸術大学教授の森達也氏も「実物を見ていないのでその点は不正確ですが、

映像を見た限りでは本物である可能性は低い」と話す。

二人から言われてるんだもんなぁバレないと思ったのかね

62: エメラルドフロウジョン(禿)@\(^o^)/ [RU] 2017/01/23(月) 10:09:48.95 ID:HcXWBkZK0

中島誠之助とこの子の陶芸家、どっちが優れた人材かを

見極める鑑定人を募集します。

77: 腕ひしぎ十字固め(西日本)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 10:18:19.58 ID:mykNwVc70

>>62

陶芸家・九代目長江惣吉氏

「番組を見ていて思わず絶句しました。どう見ても中国の商店街で売っているまがい物にしか見えなかった」

中国陶磁考古学・陶磁史の世界的権威で沖縄県立芸術大学教授の森達也氏

「実物を見ていないのでその点は不正確ですが、映像を見た限りでは本物である可能性は低い

東洋陶磁美術館・主任学芸員小林氏

「これを曜変天目とは。ひどすぎる、お話にならないレベルです。」

82: 張り手(茸)@\(^o^)/ [CN] 2017/01/23(月) 10:21:52.27 ID:dx7hvYQ00

>>77

偽物断定ならちゃんと現物見て理由付けて発言してほしいわ

どう見てもとか、お話にらないとか、じゃなくて素人にも分かるように説明してくれ

70: ウエスタンラリアット(愛知県)@\(^o^)/ [KR] 2017/01/23(月) 10:14:31.54 ID:TWrhqgPg0

出来が悪いだけ本物だよ

こいつらが作る復元品とは違う

どんだけキレイに再現できてもこいつらが作るのは復元品

番組の茶碗は出来がイマイチだけど歴史的な本物

72: 超竜ボム(兵庫県)@\(^o^)/ [OM] 2017/01/23(月) 10:16:35.51 ID:CAK2bL700

>>70

出来がイマイチならそもそも「曜変天目」じゃないんですよ

73: グロリア(富山県)@\(^o^)/ [RO] 2017/01/23(月) 10:16:37.26 ID:eL0v2nd+0

まあ事前に見つかってる物と比べるとレベルが著しく低いのは素人目でも分かる

86: 腕ひしぎ十字固め(西日本)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 10:22:41.15 ID:mykNwVc70

298: ウエスタンラリアット(大分県)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 12:56:29.31 ID:de39iojL0

>>86

なるほど

87: 膝靭帯固め(茸)@\(^o^)/ [DE] 2017/01/23(月) 10:22:43.76 ID:WixmLsWW0

真贋は置いといても実物を見ずに判断を下すのは間違ってるだろ

91: 超竜ボム(兵庫県)@\(^o^)/ [OM] 2017/01/23(月) 10:25:34.71 ID:CAK2bL700

>>87

骨董的価値が下がるかもしれないところに持っていくのは

気が引けると思うが、持ち主にはぜひしかるべき研究機関に持っていき

白黒ハッキリさせてほしいね

92: スターダストプレス(家)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/23(月) 10:25:45.14 ID:TeEpkIOT0

所詮番組上の演出だからな

この茶碗が今まで国宝にも重文にもなってないのが何よりの証左

門外不出だの突然出現しただのならともかく、普通に人から人へと明るい場所で売買されてきたような代物だしな

96: スパイダージャーマン(宮城県)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 10:29:01.65 ID:OomO5sa20

中島一人で鑑定した訳じゃないだろ

複数人で結果を出したからテレビで放送したんじゃないの?

97: バックドロップ(SB-iPhone)@\(^o^)/ [JP] 2017/01/23(月) 10:29:39.98 ID:muA8AXM+0

鑑定団を鑑定する番組をば。

101: マスク剥ぎ(庭)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 10:31:05.19 ID:yiH9jGJp0

23年も続いてるんだから今まで1つも鑑定間違いがないとは言い切れないわな。

何個か間違いがあっても不思議はない。

103: バックドロップ(神奈川県)@\(^o^)/ [GB] 2017/01/23(月) 10:32:47.66 ID:I9W/BY080

>>101

中島誠之助は過去に鑑定間違いしてるんだがw検索すれば出てくる本人が言ってるんだもんあれは鑑定ミスですって

120: かかと落とし(やわらか銀行)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 10:42:35.61 ID:waj7uB+w0

130: キングコングニードロップ(福井県)@\(^o^)/ [EU] 2017/01/23(月) 10:47:48.28 ID:dI8Qk5Ll0

>>120

上から3,4番目はフォトショでコントラストを弄った感が半端ないですなw

149: かかと落とし(やわらか銀行)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 10:56:40.77 ID:waj7uB+w0

>>130

鑑定団放送の1枚目とふちを見比べる限り彩度とコントラストにかなり差が有るよね

121: ダイビングフットスタンプ(滋賀県)@\(^o^)/ [DE] 2017/01/23(月) 10:43:24.83 ID:ye811scn0

石坂浩二の騒動で嫌いになってそれから見てない

さっさと終わればいいと思うよ

124: キドクラッチ(京都府)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/23(月) 10:44:32.28 ID:x9UA2YJ00

中島個人の見解で判断してるわけではなくちゃんとした機関にチェックしてもらってやってるんじゃないの?

特に今回みたいな歴史に残るようなもんは個人レベルで判断なんてしたら今みたいに他所からも含めて総叩きになるんだからその鑑定に呼ばれないレベルの人間がどうこう言っていいもんじゃないでしょ

そもそも中島って唯一日本の曜変天目を全て触れたことがある人じゃなかったか?

132: ダイビングフットスタンプ(滋賀県)@\(^o^)/ [DE] 2017/01/23(月) 10:48:33.94 ID:ye811scn0

前に偽物判定されたやつが本物だったりしたことがあるから鑑定団の真贋チェックはかなりいい加減だと思われる

あとここで鑑定に出した家が空き巣に入られるとかしょっちゅうだってね

158: スターダストプレス(catv?)@\(^o^)/ [FR] 2017/01/23(月) 11:02:08.11 ID:tLRAMy5S0

あくまでテレビのショーだからな

でもこれははっきりさせた方が盛り上がると思う

213: エメラルドフロウジョン(庭)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 11:40:43.80 ID:XRVKOLsT0

ひとつ2500万円~です

219: ミドルキック(catv?)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/23(月) 11:45:53.72 ID:SW+59IhC0

>>213

おっちゃん、2,000円にまけとき。

214: 逆落とし(東京都)@\(^o^)/ [JP] 2017/01/23(月) 11:44:40.37 ID:xKQoGpS80

ベジータもラディツもサイヤ人

カーズもサンタナも柱の男みたいな感じで

これも曜変天目には違いないって認識じゃダメなの?

244: 中年'sリフト(dion軍)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 12:01:45.30 ID:eWocq9oo0

>>214

鮮やかな模様が全体に綺麗にできるのが天目茶碗ってことで

それを再現しようしてる長江惣吉氏からみると(氏の定義によると)

こういうのは同列には扱えないてことなんじゃね

253: ストマッククロー(庭)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 12:07:30.40 ID:AL43Xya00

>>244

天目茶碗の定義間違ってるよ

221: ネックハンギングツリー(埼玉県)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/23(月) 11:47:04.09 ID:rBBW+bW+0

出来が悪いから2500万なんだろ?

国宝のは50億とからしいぞ

232: 目潰し(新疆ウイグル自治区)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 11:53:07.59 ID:WSv5qH2w0

>>221

あれは個人所有者だから税金関係で気を使っただけ

本物確定でオークションにかけたら10億スタートになるだろうな

223: アンクルホールド(庭)@\(^o^)/ [KR] 2017/01/23(月) 11:48:58.37 ID:SYxXErAZ0

630 風吹けば名無し@無断転載禁止 2017/01/23(月) 11:47:57.28 ID:DK6EisHJ0

中国の露店で売ってる贋作と同じやん

254: 膝十字固め(東京都)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 12:08:20.94 ID:282ew6aO0

地味ながら侘び寂びを感じさせるよい品です

本物はけばい

258: ストマッククロー(庭)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 12:10:19.81 ID:TdH4K27Q0

足利義輝などドラマや漫画でも出てくるような

有名人が過去所有してた事実だけで凄いだろ

千利休や織田信長もこの茶碗を知ってたかもしれん

288: ラ ケブラーダ(愛知県)@\(^o^)/ [TW] 2017/01/23(月) 12:36:42.80 ID:ZcXi5ugU0

これはハンターハンターで見た展開

難癖つけて価値を落とすってやつだろー^ ^

294: ファルコンアロー(千葉県)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 12:44:01.43 ID:6ROQKmB40

光の当て方で見た目がかわる曜変天目を

TV映像を見た感じ違うと、言われましてもw

296: チェーン攻撃(catv?)@\(^o^)/ [AU] 2017/01/23(月) 12:47:31.97 ID:g9EieuAP0

茶道具はまず物の善し悪しの前に箱の有無

そして伝来の有無、それが揃ってようやく一級品になる

今回のものは箱があり、伝来がある時点でもう一級品なんだよ

303: 目潰し(東京都)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 13:14:53.06 ID:QRvPz69e0

複数の専門家に見てもらって真贋見極めろよ

とっととやれ

308: 頭突き(宮崎県)@\(^o^)/ [US] 2017/01/23(月) 13:23:58.65 ID:gSbXltPm0

まあ実際取引となったら科学鑑定も入るんでしょ

319: 頭突き(SB-iPhone)@\(^o^)/ [NZ] 2017/01/23(月) 13:36:52.83 ID:5As1OQO30

偽物と言ってるのは1人じゃない

記事をちゃんと読んでくれ

320: 頭突き(SB-iPhone)@\(^o^)/ [NZ] 2017/01/23(月) 13:38:31.44 ID:5As1OQO30

そもそも中島さんは曜変天目の専門家じゃないだろ

間違えることもある

本当はちゃんと白黒つけて訂正してほしいところ

42: アルゼンチンバックブリーカー(兵庫県)@\(^o^)/ [IN] 2017/01/23(月) 10:04:25.37 ID:o8ljmvfn0

俺にはさっぱりわからんから結果が出たら正しいほうの味方するわ

タバコ飲みが一人でもそばにいると、ベンゼン濃度、豊洲や築地界隈どころじゃないらしいw

「タバコを吸う人が身近にいれば、タバコがベンゼンの元になります。

1本のタバコの副流煙では200~300μgのベンゼンが放出されます。もし、6畳間が20㎥の空間とすれば、濃度は10~15㎍/㎥です。たいていのオフィスの喫煙室は、もっと狭くて多くの人がタバコを吸っていますから、ベンゼン濃度は100㎍/㎥以上かも知れません。 環境基準の何十倍にもなります。」

https://www.walight.jp/2016/09/17/%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AF-%E7%B5%82%E5%B1%80%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%9B%AE%E6%A8%99%E5%80%A4-%E3%81%A7%E3%81%99/

ちなみに豊洲の空気中の濃度は0.9㎍/㎥、築地は1.7㎍/㎥だそうですw これ以上書くと叩かれるからやめとくけど。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20161108-00000020-pseven-soci

以前禁煙パッチのCMの仕事をちょっとしていました。

製薬会社の人の話によると、やはりニコチンの軽いタバコの方が絶対摂取量は増えてしまうようです。(より多くの本数を吸う、より沢山吸い込む)

あと、タバコを吸う人はうつ病にもなりにくいらしいです。人間なにかしら逃避が必要だということだと理解していました。

面白かったのは、その製薬会社の担当者が喫煙者で打ち合わせにはタバコの匂いをプンプンさせてやってくることでした。

禁煙パッチの説得力ねぇwww

たしかに精神科では禁煙を強制しませんね

前行ってたクリニックには喫煙室があって、いろんな患者と仲良くなれた

刑事コロンボのトレードマークはつねにふかしている安葉巻でしたが、

容疑者の金持ち喫煙者が「君も喫煙者か。煙草は良いぞ。頭がすっきりして仕事がはかどる」なんて言いながらコロンボに高級葉巻を薦めるシーンがありました。

このドラマ、必ず価値の逆転があり悪しきと思われたほうが実は善、善と思われたほうが実は悪というトリックで作られていました。

上記の容疑者、不仲な妻が殺されたと知って「いいニュースだ」などという奴でしたが実は犯人ではなかったわけです。

喫煙者≒悪というイメージはこのころにはすでにあったようですが、このシリーズも後半ではコロンボはしょっちゅう喫煙をとがめられるようになります。そしてシリーズも修了するわけです。

まあ長らく不遇の時代でしたが、権利どうのこうのという話ではなく男が火を起せる道具を常に持ち歩くということには格別な意味がある。

また道中ちょっと嫌な雰囲気になった時、煙草の煙と火で魔を除けるいうのは普通に行われていたことです。

ちょっと一服、が復権すればまあもう少しぎすぎすしないんではないですかね。

すぐに嫌煙武田のおっさんが否定するよw

タバコの葉っぱだけにんなもんが含まれてるどおりが無い。

豊洲でタバコ栽培したんか?

キレる奴が増えてるらしい、タバコ吸えばいいのにね。

かんしゃく持ちのヲイラにタバコは欠かせない。

でたー!!

喫煙率1割切ったら、必ず薬効を謳う輩が湧いてくると思ってた。

喫煙者の概数2千万だからまだ2割を割ったかどうか。

少し早かったが、これからも繰り返し出てきますよ。

大事なことは喫煙室で決まるが喫煙者の論理でしたが今はいかが?

私は、30年ほど前にアンマンに駐在してて

ラマダンホリデーに差し掛かったとき、日本と連絡を取っても

現地が動かないから仕事にならない開店休業なんで

吸いかけのセブンスターソフトパックが半分になったら、

そこから気合で禁煙した。 セブンスターはそのまま茶の間に

半年あった。 禁煙して3か月、あーあ、吸っちまった、

また禁煙すればいいかと思って目を開けたら夢だった。

今でも煙草の煙には敏感で、コンビニに喫煙場があったら、歩道の

反対側まで避けて歩く。

薄給だったが、寿命を全うするまで、自活できそうなのも

年間30万円(これから70万円?)のたばこ代、いままで

900万円、を使わなくてよかったからでもあると思います。

肺の病の計算はできない。

>弱いタバコだと、本数が増える

これは正しいw

ついでにアンモニア・テクノロジーとかでw効きが周期的に変わるw

アンモニア添加量を周期的に変えるとニコ中が重くなるのだww

だっから、アンモニア添加が多い効きの良い時期のショートピース買い溜めしたら良いww

つか、ニコチンが必要ならパッチとかガムで済むんじゃねw

ひーさまはガムとかパッチとか試したかな?

2mgのガムで単価は58円ぐらいだから、@23円でニコチン2.3mgのショートピースより、吸収率を考えたら安いかもw

意外と注目されないけど、タバコ煙の1−3%は一酸化炭素なのねw

一酸化炭素・ヘモグロビン結合の半減期は4−6時間w

だから、普通のチェーンスモーカーは慢性的な一酸化炭素中毒で、仕方なく赤血球が増えるのだよww

ヘマトクリット何%?50%超えてない?

通年性脱水症だと、もっと危ないかもよwwwww

煙草の葉っぱには添加物がたんまり配合されているんです。

フィルターにも。クソJTのでは無く、アメリカンスピリッツや

チェなど、無添加タバコをお勧めします。

禁煙キャンペーンはヒラリーなどブッシュ系麻薬売りが仕掛けたもの。

ノリエガ将軍の言葉 タバコを禁止すれば麻薬が売れる。

最近また吸ってんだけどさw

ここんとこ吸うおっぱいが無いから仕方ないw

>普通のチェーンスモーカーは慢性的な一酸化炭素中毒

会議とかで迷惑なんだよねww

タバコ休憩するとバカが全部忘れるからさwww

また振り出しに戻るwww

だからwww

>タバコは脳に良い

そんな訳あるかよwwwwww

>肺の病の計算はできない。

肺がんで下葉切っただけで苦しいとか言うみたいw

その後、酸素不足で脳みそのボケも捗るかも?www

>>タバコは脳に良い

>そんな訳あるかよwwwwww

おっぱいは脳に良いとおもうよw

ピースよりキースだ。ピースも甘口だがそれより更に甘くて、まるで洋菓子。

缶ピースは捻って開けるのから剥がして開けるのに変えたとき卒業した。