4: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 20:56:56.68 ID:v6XSofcP0

論破王笑

5: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 20:57:18.31 ID:bIreDhgbM

あのさぁ、その分野の知識ある奴らに一回もかったことないんだから諦めろよ…

7: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 20:57:32.52 ID:geKK/1k50

座り込みの定義で争っとるんやろ?

9: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 20:57:35.65 ID:bIreDhgbM

論破王(されるがわ)

12: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 20:58:35.53 ID:jh9Ccg8Q0

ぴろゆき信者曰く謝罪してないから負けじゃないらしい

16: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 20:59:09.27 ID:KrijGJ5xM

座り込みの定義で争ってて草生える

そんなに座り込み○○○日が大事なのか

19: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 20:59:40.20 ID:AfQnJYRI0

>>16

ピュータンの時とおんなじやん

17: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 20:59:10.10 ID:SnL+u9Jd0

論(理)破(綻)王

18: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 20:59:30.21 ID:NG/P6YIm0

こいつが勝てたのってまじで唐澤くらいやろ

21: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 20:59:56.94 ID:p2X26/J10

勝ち確からここまでひっくり返されるのもすごいわ

24: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 21:00:23.91 ID:vhLr5IG70

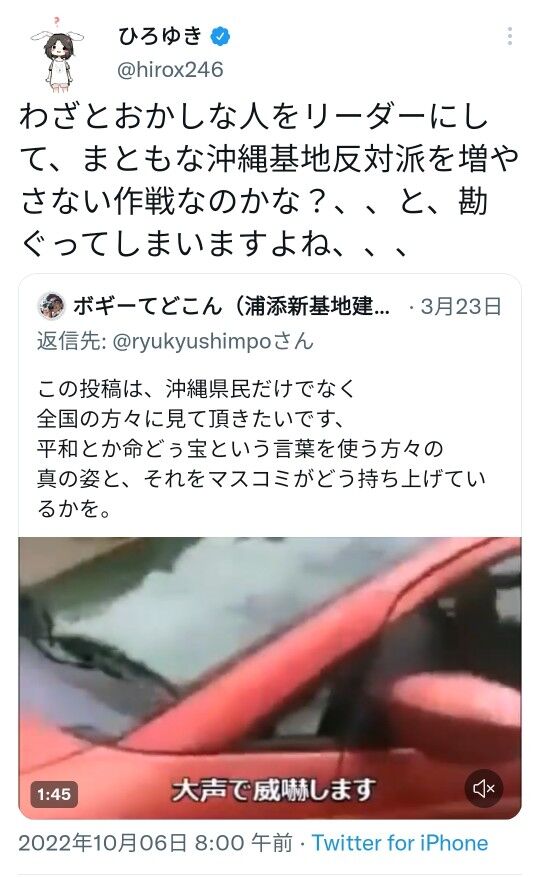

これ活動家が気持ち悪いと広まってるだけやろ

27: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 21:00:37.71 ID:0Rot6dMj0

なんで勝ち戦でも負けるん?

31: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 21:00:56.71 ID:Cgwnidt20

被論破王やがな

33: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 21:01:13.89 ID:Zt8m2jP7p

F爺再来か?

34: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 21:01:19.27 ID:o94+2Tjr0

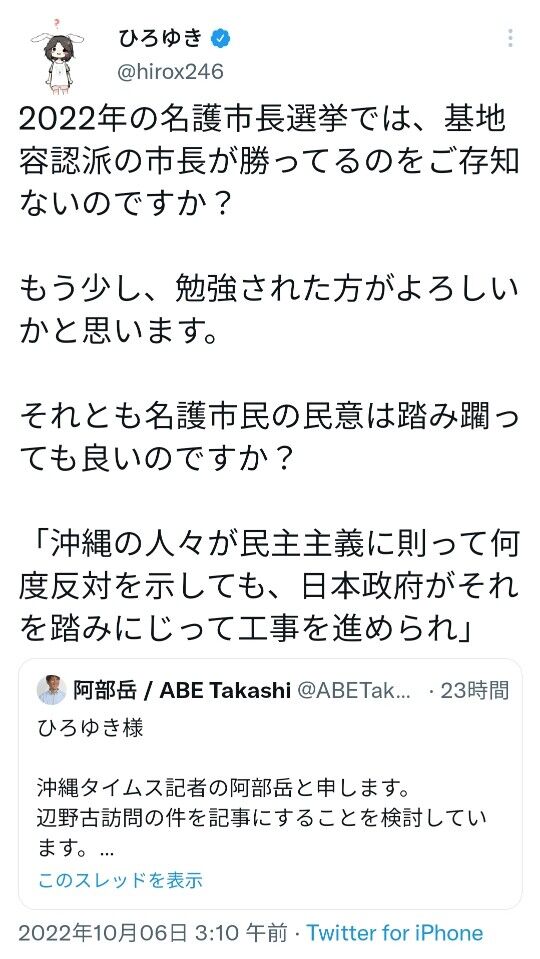

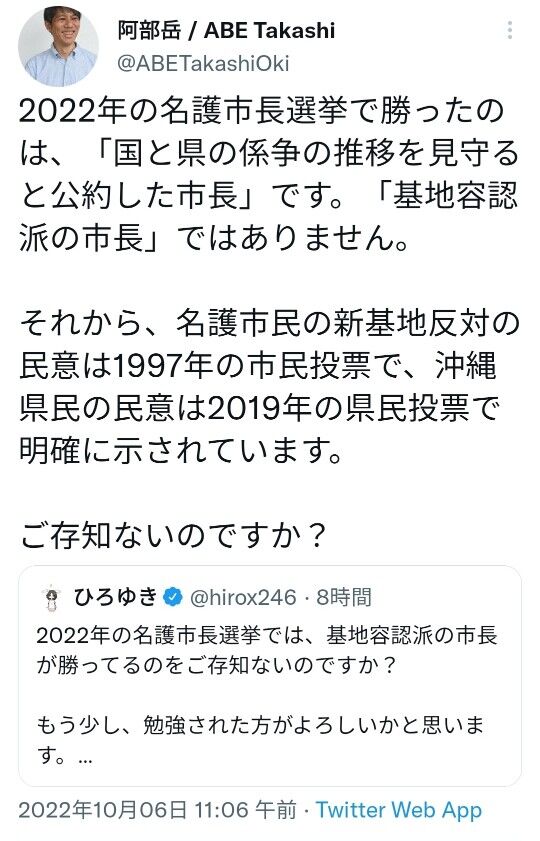

ひろゆきが勝てそうな話題を見つける

↓

いいねが集まる

↓

ひろゆきが調子に乗って更に煽る

↓

専門家が来る

↓

ひろゆきが専門家を煽る

↓

専門家が知識で圧倒する

いつもこれで草

42: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 21:02:22.57 ID:EqJlLnmC0

>>34

ここからひろゆきが圧倒するにはどうしたらええんや

76: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 21:05:03.66 ID:eolgWOBx0

>>34

まさにコレ

483: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 21:47:31.38 ID:lzSw8sQnM

>>34

草

540: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 21:51:04.51 ID:BrU5uRvZ0

>>34

水戸黄門やん

581: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 21:54:37.37 ID:XhhJQkce0

>>34

ドラえもんに通ずるところがあるな

792: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 22:14:16.47 ID:2wQiVw/z0

>>34

漫画の悪役の定番パターンやんけ

35: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 21:01:19.98 ID:lQF7KiV+0

最近気の毒に思えてきた

38: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 21:01:40.15 ID:PQAMS4p0r

どういう層が支持してるんだろ

44: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 21:02:37.33 ID:uTaG2vnsa

こいついつも負けてんな

常敗

50: それでも動く名無し 2022/10/06(木) 21:02:58.21 ID:xStZ6PEk0

負けるほうが難しいだろこれ

道家龍門派の講師は次のように言った。

「道家では、人間の体内に3人の名医がいると考えている。

一人目は発熱、二人目は下痢、三人目は嘔吐。」