[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

酔生夢人のブログ

気の赴くままにつれづれと。

[PR]

東京死亡の葬式

なかなか見事なコラージュである。最初に佐野エンブレムを見た時から感じていた、目障りな黒の(濃灰色の)太い縦線は、まさに葬式の幔幕を連想させるものだ。誰でもそこまでは感じるが、そこで終わりだ。二つのエンブレムを並べて葬式の幕にして見せるという発想は素晴らしい。「げぇ鯨幕」というのはよく分からないが、葬式の幕は「鯨幕」と言うのだろうか。「くじらまく」?「げいまく」?

なお、記事中で宗純氏は「葬式の喪章にそっくりなエンブレム」と書いているが、喪章は黒一色だから、べつに喪章には似ていないのではないか。もっとも、私は葬式に出た回数は少ないし、幔幕や喪章を注意して見たこともないから、確かではない。

それよりも、宗純氏も

フクシマの放射能被害で2020年に東京でオリンピックが絶対に開催されないと、日本のマスコミの全員が承知しているのでしょう。

と書いているが、そろそろネットでもこれを問題にして騒ぐべきだろう。ネットも、「弱い連中叩き」しかやっておらず、フクシマの件はわざとスルーしているのではないか。

(以下引用)

コメント氏もブログ主もボキャ貧の見本で知性を少しも感じさせない超単純思考。パクリ疑惑のデザイナーや枡添都知事を『在日だ』、『親朝鮮だ』と陳腐で低級なワンパターンの罵倒語を連発するが、小学生低学年の暴走族風の『おもてな死』だけは傑作で、理性優先の左翼知識人よりも動物的な直感では優れていて、案外一番大事な『物事の本質』部分を言い当てている。

『最大の謎はエンブレム発表会の大々的なイベントを無視した日本国内のマスメディアの不思議』

不良のキューピーに似た風貌のデザイナー氏ですが、肩書きが聞きなれない『何とかディレクター』になっている。 ディレクターは全般的に指揮、監督する人の意味なので、クリエイティブディレクター(CD)とは我々が思っているような個人の独創的なアイデアとかオリジナリティーで勝負する仕事ではないらしい。

今回ですが、一番不思議なのは日本のマスコミの動きなのです。

パクリの東京五輪エンブレムですが、発表されたのは7月24日。

何と今回の東京五輪エンブレムの発表ではアイドルのコンサート並の7000万円もかけてドライアイスの煙幕で盛り上げるなど、大々的なイベントを開催しているのですが、・・・日本のマスコミは誰も報じなかった。

時系列的に見れば、この事実は明らかなのである。

日本国内のマスコミは、ベルギーの劇場ロゴのパクリ疑惑で騒動が起きてから、やっと報じているのですよ。

7月24日の発表イベントではマスコミ人だけでも国内外から200人も集まった。

ところが、報じたのは外国メディアだけ。何と、驚くことに国内メディアは一切沈黙していた。

外国メディアでは時差無しに7月24日に普通に報じていたが、東京開催なのに日本国内の報道では何日もの信じられないほど巨大な時差が生まれていたのである。

日本のメディアは当たり前ですが、ちゃんとエンブレムの発表イベントは取材はしていたのである。

ところが、何かを恐れて報道を自粛して全員が沈黙する。

この不思議の原因ですが、フクシマの放射能被害で2020年に東京でオリンピックが絶対に開催されないと、日本のマスコミの全員が承知しているのでしょう。

立派な人が感心できない行為をすることもある

ならば、孔明が幼主を説得して、魏との戦いに打って出ることを決意させたのは、これは亡国のふるまいではなかっただろうか。孔明ファンは多いから、こういうことを言う人はあまりいないようだが、現実に魏との戦いで疲弊した蜀は三国のうちで一番最初に滅んだはずだ。

そして、その原因を作ったのは、まさに孔明その人だ、と言えるのではないだろうか。

つまり、国の存亡よりも、孔明は自分の感情を優先するという、軍師としては最悪の行為をしたのではないか、というのが、私が言いたいことだ。その感情とは、「軍師としての名誉」「青史に名を残したい」という野望ではなかったか、と私は疑っている。もちろん、「出師の表」で言われたのは、先主劉備の恩義に報いるため、という名目だが、それをそのままに受け取っていいものか。何しろ、蜀が守るに易く、攻めるに難い地形に守られていて、そこを出さえしなければ国は安泰である可能性が高いことは十分に彼には分かっていたはずなのだから。

国の存亡よりも彼には優先したいものがあった、としか思えない。それが劉備の恩義に報いることだ、というのは立派に聞こえるが、果たしてそれは真実だったのだろうか。

立派な人が感心できない行為をすることもあるが、世間はそれを(彼の言葉だけを)善意に受け取って彼を許してしまう、ということがありそうだ。

(以下引用)

諸葛孔明の「出師表(前出師表)」の原文と書き下し文です

ベストアンサー以外の回答

1〜2件/2件中

- 並び替え:回答日時の

- 新しい順

- |古い順

戦争は

「いかに敵より多くの兵を維持・運用できるか」

極論すればコレですので、質問者様の仰るとおり、そこさえ解決すれば魏を叩けます。

ただ難点は他の回答者様も言うとおり、蜀の桟道ですね。

守り安い地形は打って出にくい地形でもあります。

蜀の補給難はまずここの解決からでしょう。

また、孔明の指揮能力はさて置いて、実際は魏の方が人材の層は厚いです。

蜀は本来成都で業務を行っているべき内政官まで総動員して遠征しているのを見ても分かると思います。

加えて魏の統治は安定していますから、漢の劉邦の様に次々と味方を増やしつつ進撃できるわけでもありません。

ですので、非常な困難が予想されます。

戦争で不利、と言う事は多くの場合複合的な要因がありますので。

大塚国際美術館のこと

この美術館を作った人(大塚製薬創業者)は、日本の金持ちには珍しく、金の使い方を知っている人である。

私は昔からオロナイン軟膏を愛用してきたが、これからはいっそう愛用することにした。私の使った金の一部が、この美術館を形成しているわけだ。まあ、道路の砂利1個分くらいは。

(以下引用)

2015.08.23(日)

■驚愕と茫然の大塚国際美術館

大塚国際美術館、名前だけは聞いたことがあった。世界中の名画を原寸大で陶板に焼き付けた作品が並ぶ美術館だという。徳島にあるという。大塚製薬の創業者が一念発起して作った美術館だという。正直、偽物がずらずら並んでるだけかー、なんか変なお金持ちの道楽か?珍スポットの一種か?と思っていたんですよ。しかし、行った人はみんな大いに満足しているらしい。そしてこんな記事である

君は「行ってよかった美術館ランキング」1位の大塚国際美術館を知っているか。 - いまトピ

これは一度は行ってみなければなるまい…これまで47都道府県のうち、徳島と宮崎が未踏の身としては、徳島に行く機会にもなるし。と、阿波踊りの熱狂が通り過ぎた後の日曜日。阿波踊りのイメージが氾濫する徳島阿波踊り空港に降り立ち

路線バスで鳴門市にある大塚国際美術館に向かう。途中、大塚国際美術館がある島に渡る橋の手前に、巨大な大塚製薬の倉庫が並び、その壁面にポカリスエットやオロナミンCやボンカレーの壁画が並ぶのを見ると、ああもう戻れないのだ、と、MIHOミュージアムにバスで向かった時のような緊張感と高揚感に包まれてくる。

MIHOミュージアム『中国・山東省の仏像-飛鳥仏の面影』 - 日毎に敵と懶惰に戦う

そして美術館に近づくにつれて、目の前にインパクトのある建物が迫って来て『いったいどっちなんだろう…』と不安になってくる。一つは山の下に竜宮城のような大伽藍、もう一つは山の上に某学会の記念講堂のようなギリシア風大伽藍。結論からいうと、両方なのである

竜宮城は、大塚グループの保養所か何かであるらしい。そして目の前に大塚国際美術館、エントランスどーん

瀬戸内海国立公園の敷地内にあるために高い建物は建てられなかったというその美術館は、山の下にエントランスがあり、山をくりぬいて地下三階までの巨大空間が広がり、山の上にギリシア風…と言ったらいいのだろうか、2階建ての建物からなる、延べ床面積29,412平方メートルの美術館である。これは翌日、展望台からみた美術館です

3,240円と相当お高い入場料を払い、エントランスを入ると、地下三階の展示スペースに向かう長大なエスカレーターがどーん。そしてエスカレーターを登りきると、巨大なフロアがどーん、そして目の前に、この美術館の目玉でもある、原寸大システィーナ礼拝堂がどーん

建物が目に入った時から『ふぁー』みたいな頭の悪そうな声しか出なくなっており、これはちょっと、気持ちを落ち着かせてから見学したほうがいいのではないか、レストランがあるので飯を食ってからにしよう…と、案内の人にレストランの場所を聴く。目の前のエレベータではなく、その通路を入った先に大きめのエレベーターがありますから、それで上がっていただければー、というので脇の通路に入るとですね。いくつか写真パネルがあって、なぜかシスティーナ礼拝堂で歌舞伎

大塚国際美術館 「第六回システィーナ歌舞伎」鑑賞ツアー|国内旅行(ツアー)|ANA SKY WEB TOUR

なんなんだここは。そして『大きめのエレベーター』は50人は乗るのではという、本当に大きなエレベーターで、このあたりで圧倒されすぎて、もうなんか、展示物ちゃんと見る前から負けましたという感じになってきて、笑いが止まらなくなってくる。なかなか美味しいレストランのお食事をいただきつつ(最後の晩餐をイメージしたメニューもあるけどやめておきました…)、お庭を眺めてしばし

展示スペースの広さ…普通に順路を巡るだけで4kmぐらい歩くらしい…に軽く眩暈がしてくるようなカラーの『館内のご案内』と、16ページ1,074点に渡る『展示作品リスト』、ひたすら名前を聞いたことのある名画が目白押しな、地球を征服した宇宙人が押収した地球の壁画絵画リストかな?というような展示作品リストを読み込みつつ、さてだいぶん、元気も回復してきたので地下3階に戻り、展示作品を見て行きましょう

システィーナ礼拝堂である。ミケランジェロである。もちろん、偽物である。偽物ではあるけれど、陶板に転写焼成されたその出来栄えはなかなか見事なもので、そしてこのスケールである。原寸大のスケールである。『はー』『ほへー』『すごいねえ…』と感嘆の声ばかりあがる。

この地下三階の空間、『環境展示』と名付けられた、展示空間をそのまま再現した空間が売り物になっている。システィーナ礼拝堂を出ると、古代中世の作品たち、聖マルタン聖堂

さらには、ポンペイの秘儀の間やら、鳥占い師の墓やら…カッパドキアの聖テオドール聖堂などは、洞窟までそのまま再現されてしまって、もう笑うしかない、いや笑ってる場合じゃないけど、よくまあここまでやったわ!と感嘆するしかないのであった。そしてこれらが、写真撮り放題、触り放題なのである。明るい光で空いている空間でいくらでも見放題なのである。

もちろん現物を見るのが一番なのであるけれど、大混雑していて照明も暗く…という現物にはないアドバンテージがここに。そして原寸大環境再現の偉大さよ、現地に実物を見に行く研究者が、全体をじっくり見てイメージを形成するために、さきにこの美術館を訪れてから行くこともあるらしい。そういう使い方があるんですね…

系統展示と称して、時代の作品をずらりと並べた空間も、どこまでもどこまでも作品が並び、どれもこれも、あ、教科書で見たことある!みたいな作品ばかりであり。地下三階だけでもかなり満腹感があるのに、さらにこれが地下二階のルネサンス、バロックへと続き…

レンブラントばかり集まった部屋、受胎告知ばかり集まった部屋、最後の晩餐は修復前後が両方あるぞ…

修復前後を並べて展示するという、普通ならできないような体験を原寸大でできる、すごい

なんかもう、このあたりまで来ると、途中で止まらなくなってとりあえず名画という名画は全部再現しちゃいましょうか、みたいな狂気に近い情熱になっているのだろうか…と、とにかくすごいものを見せられているなあ、と。展示スペースがわりと複雑な構成になっていて、もうその奥まで行かなくてもいいか…と思いつつ入り込むと突然大空間が出てきて大作品に圧倒されたりですね。さすがに疲れてきて

1/4くらいのあたりから、まだあるのか…と途方に暮れる規模なのである。よもや、途方に暮れ具合でルーブルやウフィツィや大英博物館を疑似体験できる施設が日本にあるとは思いませんでしたよ…。

陶板画の作成方法について解説しているスペースもなかなか興味深いものがあったし

そうだよなあ、キトラ古墳の再現とか、まさにこの技術を使うためにある、って感じだよなあ…。このあとは近代の作品になってくるので、ちょっと、そこまでする必要はあったのかな…みたいな気にもなるけれど、あ、これこないだ日本の美術館に来ているのを見た!みたいな楽しみ方もできるのだった

ゲルニカにポロックまであるんですからね…なんだかんだ言って、原寸大って偉大だわ

全1,074点、ゆっくりまわっても数時間、歩く距離だけで4km、3,240円という入場料がまったく高いとは思わない、一大エンタテイメントだったのです。話のネタに、だまされたと思って一度は来る価値のある美術館であります、大塚国際美術館

グッドデザインwww

佐野研二郎事件はもういいと思っていたが、また面白いところに飛び火したようだ。

しかし、デザイン業界というのは面白い。既成のデザインを少し変えただけで新しいデザインと認められるのだから、これほど楽な商売は無い。いや、「元ネタ」を探す苦労はある、と言うかもしれないが、それを「新しいデザイン」と称するのはどう見ても詐欺だろう。

まあ、家具の場合、たとえば椅子なら「脚」があって、「座る部分」があって、「背もたれ」があったり無かったりする、という程度が前提条件だから、新しいデザインを作るのが難しいことは分かるが、しかし、パクリを「グッドデザイン賞」に選び、しかもその審査委員長が受賞者本人ではマズイでしょう。

下の写真の椅子はパクリかどうか、微妙だが、ほとんどブラックに近いグレーではないか。しかも、デザインが佐野同様に「改悪」になっているところが良くない。元ネタのナンナ・ディッツェルのデザインでは座る部分がやや後方下がりの傾斜になっていて(そのために座り心地が良さそうだ。)その結果、背もたれ(+腕かけ)部分が上と下の直線が平行ではなく、きれいな角度を作っている。それに対して、深澤の作品は座る部分が前後とも同じ高さ、つまり地面と平行で、その結果背もたれ(+腕かけ)部分の上下の直線も平行になり、実に平板でのっぺりとしたデザインに劣化している。まるで駅のベンチみたいだ。まあ、クッション付きだから野ざらしのベンチではないにしろ、せいぜいが「駅の待合室」のベンチ程度にしか見えない。多少でも美意識がある人ならこれを住居の中には置けないだろう。(もっとも、私は身辺の家具は「安くて使えればよい」という主義だから、このベンチがタダなら、貰ってあげてもいいww)実に座り心地の悪そうな長椅子だから、「客など早く帰れ」という主義の家庭の客間向きのデザインである。

同記事のファンコメント欄の次の言葉が、実に的を射ている。(何度も言うが、「的を得ている」は誤用。「当を得た」から来た錯覚だろう。)

| 2015年9月 5日 23:41 | 返信

審査委員長「大賞俺!」

またしてもパクリなんだが、今度は何と、何と何と、学科長ですw タマ美の学科長が、北欧デザインの家具をパクって、そればかりか、パクりをグッドデザイン賞に応募して、ところが審査委員長が自分で、自分で自分に賞を与えるという、あいた口がふさがらないマーライオン状態ですw スレ立て用ソース: ちなみに、ネタ元の北欧家具は、ちゃんとした正式な代理店があり、日本でも売られてますw |

多摩美の深澤直人学科長、審査務めるグッドデザイン賞でセルフ受賞か、というわけで、例によって2ちゃんねるでは無責任なネットすずめたちがピーチク騒いでおります。ニュース速報板からです。----------------------- 学科長がコレだから、タマ美の体質だと言い切っても無理はないですね。 ----------------------- 最終的な「あるべき姿」とか、なんか、空虚な言葉を羅列して偉そうですw 中身の空っぽな人間は、よくこういう空っぽの言葉を垂れ流すよねw やたら本を書きたがるデザイナーとか、絶対に怪しいw ----------------------- 半世紀経っても、まったく世の中、進化してないw 困ったもんだw |

佐野事件についての中仕切り(あるいは総括になるか)

書き手はデザイン業界の一員だが、しがらみは少ないのである程度自由に発言できる、ということで、今回の問題について一番客観的な意見ではないだろうか。

記事の中で、「ネットで話題になった扇のエンブレム」というのがよく分からない。ネット記事を詳しく見ているわけではないから、勘違いかもしれないが、それが「涼」の字の「口」の部分を団扇にした「ポスター」(エンブレムではなかったと思う。)を、団扇を扇に変えたあれを指すならば、あれは「改悪」だと私には思えたのだが、プロはそうは見ないのだろうか。だが、「エンブレム」と言っているから、別に扇を使った作品があるのかもしれない。

なお、佐野事件がここまで紛糾したのは、何よりも、あの五輪エンブレム自体が冴えない、低レベルな作品だったという意見があるが、私もそれに同意見である。下の文章の書き手もあのエンブレムのレベルの低さはある程度認めてはいる(レベルが低いと言わず、「一般受けしない」と言う言い方は、プロの「上から目線」を感じさせて不愉快だが。)ようだ。「今後の展開やブランディングを視野に入れて」のものだろう、というあたりが「プロ」らしく聞こえるが、それ以前に、あんなダサイ作品では日本の恥だろう。ネットがあれほど過熱したのは、まさにあれが「国辱」だ、と思ったからではないか。特に、「日の丸」の扱いがひどい。

(以下引用)

2015-09-01

■佐野氏のこと

追記しました。

http://anond.hatelabo.jp/20150904121847

都内で細々と自営のデザイン屋をやっております。今回のエンブレムの騒動もここにきて(とりあえず)一つの区切りがついたようなので、この一連の出来事において個人的に感じたことなどを忘備録も兼ねて書き留めておきます。

まず、佐野研二郎という人物についてですが、今回の騒動でまぁ国民に広く知れ渡るほどの知名度を得ましたけど、デザイン業界においてはスーパースター的な知名度が元からありました。まぁサッカーの日本代表でスタメンに入るようなイメージですかね。ちなみに僕はJ2にも入れないぐらいですね。サッカー観ないからよく知らないけど。まぁ所詮業界内だけのことを国民的なスポーツに置き換えるのもアレなんですけど。

で、そんな彼がこんな形で騒がれ始めて、まるで自分や自分のやってる仕事に対していちゃもんつけられてるような気になって一人で勝手に心を痛めていたわけです。しばらくは。

今回のエンブレムが発表されて最初に感じた個人的な感想は「これはちょっとやばいぞ」でした。何がやばいかというと、一般ウケしないのは一目瞭然だったんですよ。まぁ皆さんがダサい理由としてあれこれ上げてらっしゃることと同じ理由で。でも選ばれた理由は幾何学的な要素だけで構成された、今後の展開やブランディングを視野に入れてのことなんだなというのは初見でなんとなくわかりました。

とはいえですよねぇ。今回のオリンピック、ボランティアのユニフォームはダッセーって騒ぎになったしスタジアムはまぁあんなゴタゴタですし。もっとさかのぼるとAKBを開会式に出すんじゃねーの?やめてよね!みたいな機運もあったり。もっとさかのぼると、そもそも毎回オリンピックやるたびに選手団のユニフォームがダサいって槍玉に挙げられてるし。もう国民の感情がちょっとでも変なもん出したらただじゃすまねーよって空気が既に醸成されてたわけですよ。

そんななかあのエンブレムでしょ。「こりゃやばいぞ」と思うわけです。

でも正直ここまで大ごとになるとは思ってなくて、なんだかんだいって世間も落ち着いて、そのうちあのエンブレムがいろんな使われ方をして面白い展開がされていくなかで、徐々に世間から受け入れられていくんだろうなと楽観してたんですよね。

ダサいかダサくないかは正直これからの使われ方次第、というのが僕のデザイナーとしての見方でした。

そこにきてあのベルギーの劇場ね。パクりかパクりじゃないかというと、個人的な見解としてはパクりじゃないですねアレは。

ただ、あのときの記者会見で完全な悪手を打ったのは間違いないです。どういうことかというと、デザインのプロセスを素人にもわかるように説明しなかったからですね。

例えを出すと、アルファベットの「E」とカタカナの「ヨ」、ひっくり返ってるだけですごく似てますよね。でもこれらはまったく違う文化と文脈とプロセスを経てたまたまアウトプットが似てしまっただけなのはわざわざ説明するまでも無いんだけど、これぐらい明確に多くの人が納得出来るアウトプットまでのプロセスを開示してくれれば良かったんです。(ダサいダサくないは別な議論として)

ちなみにこの辺りではまだ僕は100%佐野さん擁護の立場でした。

そのあとトートバッグの件とかあれこれパクりだなんだと掘り返されてく騒動を見てて、明らかにいちゃもんだろってのも多かったんですけど、こりゃ完全に黒だわってのもボンボン出てきて。ほんと正直な話をしちゃうと、程度の差はあれネットから無断で画像を拝借して勝手に使っちゃうって経験、ほとんどのデザイナーにあると思うんですよ。

だからトートバッグの頃まではもちろん悪いことだけど同情も禁じ得ないみたいなね。下のデザイナーが勝手にやっちゃったんだろうなーと。だからこの辺までは個々の問題は切り分けて議論すべきという立場で、まだ擁護派でした。

でもそのあとさすがに出てきすぎだよね。僕ぐらい小さな仕事しかしてないデザイナーでも人の目に触れるような仕事では他人の素材を勝手に使うのは怖くて出来ないのによくやるなーと。お客さんによっては「予算無いから素材購入はそっち持ちで。撮影?無理無理www」みたいなのとか「ネットの画像、適当に使っちゃってよ、どうせバレないっしょwww」なんてケースもけっこうあります。やんないけど。でもあれほどのビッグクライアントがそんな予算渋るとは思えないしね。あり得ないよね。

で、佐野氏を結構擁護してた僕なんですけど原案を見て「もうダメだわ」となりました。

だって当初発表していたデザインコンセプト自体が後付けだったってことがはっきりしちゃったので。亀倉さんへのオマージュなんてどこにも無いじゃん!みたいな。あー、どうりで最初の会見でプロセスをはっきり説明出来なかったんだなーと。この時点でもう擁護するのが面倒になりました。心ももう痛まないです。

まぁ結果的に取り下げになったのは佐野氏にとっても委員会にとっても国民にとっても良かったんじゃないかなと思います。というか空港の画像の件、取り下げる理由を探してた委員会としてはとても良い言い訳が見つかってホッとしてるんじゃないかなと。

話がまとまってないけど、あのネットで話題になった扇のエンブレムね。あれを汚いって中島英樹氏は言ったけど、あれはデザインが悪いという意味とはちょっと違いますね。多分だけど。あれはあの丸のレイアウトに幾何学的な法則性がなくて、なんとなく配置してるだけなんですよ。だから揃うべきところが揃ってない。あと配色もなんとなくで決めてるのがわかりますしね。その点佐野氏のデザインは円と正方形のみでちゃんと計算されたエンブレムなので、そういう意味での完成度は明らかに違います。(ダサいダサくないは別な議論として)

最後に「デザインのわからん素人は黙ってろ」というこっち側の人間に多く見られた反応ですけど、あれは呪詛ですよ。絶対にやってはいけない。

僕もネットの心無い書き込みを見て「素人がなんも知らんくせに」という感情が何度も湧き上がったのは正直に告白します。でもそれを言ったらもう終わりなんですよね。わからんやつは黙ってろじゃなくて、わからせるためにこっちは何が出来るか、わかってもらうための努力まで込みで考えてものを作るのがデザイナーやアートディレクターの仕事だと思うんです。

だから出産直前で佐野氏擁護の発言をした森本氏がこれから新しい命が誕生する前になんでこんな呪詛を振りまくんだろうと不思議で仕方なかったです。あれなんて典型的な「素人黙れ」発言だったので。

普段あまり文章を書く習慣の無い人間にありがちな、非常にまとまりのない文章ですみませんでした。

でもデザイン業界側の人間で僕みたいな捉え方してる人ってわりと多いんじゃないかと勝手に思ってるので、多少そんな人たちの代弁ができたんだとしたらいいなと思ってます。

おまけ:マスコミは全部ネットの後追いしてるだけで、彼ら仕事してないよね。

追記も併せてぜひ。

http://anond.hatelabo.jp/20150904121847

(夢人補足)「扇」の件は下記の話なのか、よく分からないが、もし下の話なら、佐野氏のデザインは「改悪」だ、と私は見る。

団扇を使ったデザインは、団扇を含む字全体がうまく「涼」の字を作っていて、面白い。ただ、周囲の字が(必要に迫られたとはいえ)邪魔になっているだけだ。

佐野氏のデザインは扇を無理に「口」にあてはめた時点で無理がある。扇の三角形では「口」の四角形を連想させることは困難だし、元デザインのように、団扇の柄の部分が字の一部を形成するという巧みさも無い。涼の字のバランスが全体で崩れているのも見苦しい。「小」の字の右の点を縦にして滴(しずく)にしたのも生きていないと思う。字の形を壊して不細工にしただけだ。

さらに言えば、元のデザインは「涼」の字が、うまく「かすれ」ていて清涼感があり、「さんずい」の下の点の形も、鋭く跳ね上がる水の感じがあって、佐野氏のものよりずっといいと思う。(これは「小」の字の点も同じ。佐野氏のものはどよんとしている。)微妙な差だが、書家はどう思うか、聞いてみたいものだ。

こうして並べると、元のポスターの良さだけが私には感じられるのだが、「プロ」のデザイナーの意見は違うのだろうか。そうすると、ここでも「専門家」が一般大衆から遊離した感覚になってしまっている、ということではないか。

佐野氏デザインまた「酷似」 京都の老舗、ブログから削除へ

京都新聞 9月2日(水)23時10分配信

2020年東京五輪・パラリンピック公式エンブレムの撤回を受け、扇子製造販売老舗の京扇堂(京都市下京区)は2日、エンブレムを制作したデザイナーの佐野研二郎氏が2012年5月に雑誌で発表した社名入りのデザインに転用の疑いがあるとして、ホームページのブログから削除することを決めた。

雑誌に掲載されたデザインは、「涼」の「口」部分に扇子の画像をあしらい、「京扇堂」と記している。京扇堂によると、雑誌の企画で出版社から社名使用の依頼を受け、許可したという。京扇堂の文字は商標登録済みだった。

このデザインに似ているのが秋田県横手市で12年6月にあった団扇(うちわ)展の宣伝チラシで、「涼」の「口」部分が団扇の絵になっている。主催した横手駅前商店街振興組合によると、チラシは雑誌発売前の5月から公開していたといい、「似ていて驚いた」という。

京扇堂の斉木健雄専務は「当時は社名を貸してほしいと言われただけだった。酷似しており、困惑している」と話している。

なぜ「著作権」そのものを否定しないのか

あるいは、教授陣にも「芸術とはパクリである」という思想が確固としてあるのか。それならそれで、そう世間に対して主張すればいい。私もそれなら応援してもいい。つまり、「著作権」を法律から削除しろ、という運動まで高めたらどうか。

近代以前の芸術家が誰も「著作権」を主張しなかったからこそ、それに学ぶことができて、今のすべての芸術が存在しているのである。

もちろん、著作権の全否定は創作意欲を失わせるだろうから、著作権の期限を短縮し、またその子孫への贈与や会社による引継ぎは認めないようにすればいいのである。あらゆるパクリをやってきたディズニープロが、自らの著作権は強硬に主張する、というような「強権的著作権」は、世界から排除すべきである。

なお、特許も著作権とほぼ同様に扱い、特許期限は短縮すべきだろう。そうでなければ科学も社会も進歩しない。つまり、「所有権」(著作権や特許は知的所有権である。)というものの大半は既得権益保護であり、それがあまりに強すぎるための弊害が存在することが、資本主義の欠陥の一つだ、ということだ。ところが今の欧米世界は逆に、知的所有権を強化する方向に動いている。つまり、知的所有権の独占による、一種の世界支配を目指しているのである。

私は、この一連の「佐野騒動」が著作権強化の動きにつながることを危惧している。ネットの「騒ぎ手」たちはそれを理解しながら騒いでいるのだろうか。

しかし、担当教授の

この問いに答えるために、完成までに様々な表現で同一テーマを描き比べる習作を重ねきた。

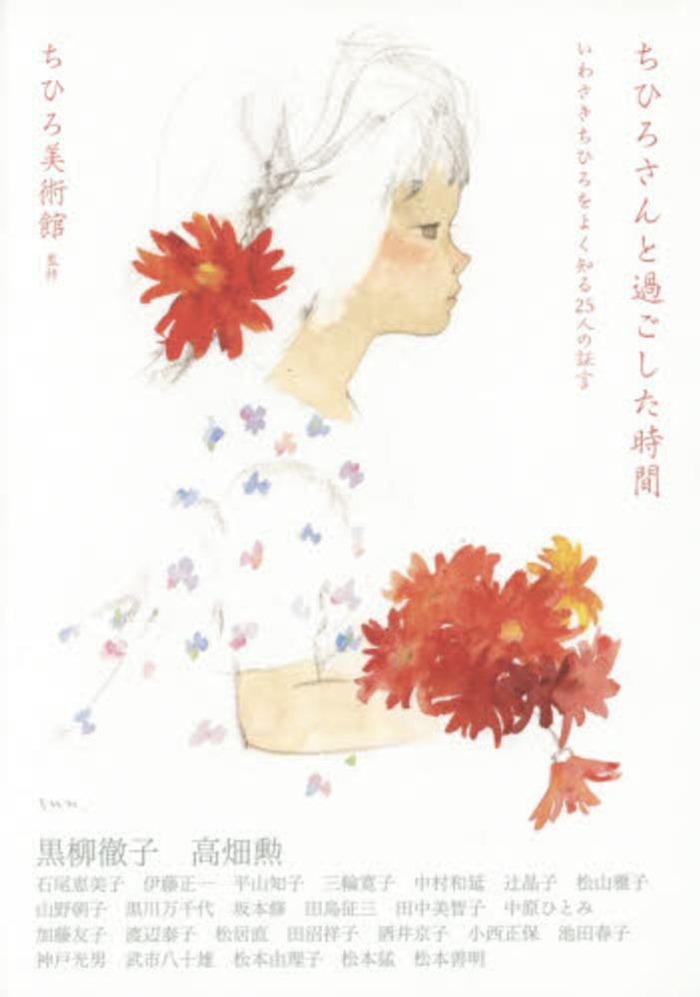

という評は面白い。「完成までに様々な表現で同一テーマを描き比べる習作を重ね(て)きた」結果が、「やはりいわさきちひろをパクろう」、という結論だったわけですか。

(以下引用)

【多摩美パクリ大学】佐野研二郎の後輩・金田沙織さんが多摩美伝統のパクリ芸で『いわさきちひろ』をパクリ見事に優秀賞をゲットして炎上…担当教員もパクリのレベルを絶賛

TOP > 卒業制作優秀作品集2015 > 情報デザイン学科情報デザインコース > 金田 沙織

http://www.tamabi.ac.jp/pro/g_works/2015/id/s14/

パクリ

パクラレ

パクリ

パクラレ

パクリ

パクラレ

担当教員によるコメント

宗教や若者のトレンド、あるいはサブカルチャー等に関するリサーチを経て、ファンタジックな表現を通じ、気になる人びとの世界を肯定的に描き出している。同じテーマを扱っていても、共感して肯定的に描く事と批判的に描くこととでは、鑑賞者に伝わるメッセージは全く違うものになる。どう描けばどう伝わるのか?この問いに答えるために、完成までに様々な表現で同一テーマを描き比べる習作を重ねきた。日常では、少数派に対して好奇の目を向けつつも批判的に取り上げる事が多い。

しかし、それでは相互の理解に達しないのは明らかだ。描くことで、自分と違う気になる人に着目し、深く考え、相手に寄り添い共感する。他者への関心が薄れ、かかわり合いが少なくなったこの社会に向けた批判として優れた作品である。

准教授・矢野 英樹

1 :名無しのハムスター2015年09月04日 08:44 ID:DUXjkeOV0

ちゃんと伝統を受け継いだんだね!

2 :ハムスター名無し2015年09月04日 08:44 ID:U2i.IZik0

まさに朱に交われば赤くなるやで

4 :名無しのハムスター2015年09月04日 08:44 ID:B4joozLh0

モロですやん(困惑)

プロデザイナーの「紳士協定」を土足で踏みにじるネットの「正直な」子供たち

ここまで来ると、佐野研二郎が気の毒な気もしてくる。彼の仕事の大半がパクリであったことは確かだと思うが、デザインとはもともとそういうものではないか。つまり、「素材を変形したり合成したりして『新しいもの』とする」わけで、素材の無いデザインは存在しない。その素材が既成のデザインだった場合が問題になるわけだが、それが意図的なものか偶然のものかは判断困難なグレーゾーンが多いだろう。そのグレーゾーンをプロ同士は「好意的に解釈する」という「紳士協定」によって成り立っているのがプロデザイナーの世界だ、と考えるのが妥当なのではないだろうか。プロデザイナーの多くが最初佐野氏を擁護したのは、デザインの世界がもともとそういうものだと分かっているからだろう。

ところが、そこにネットという怪物が現れて、「盗作だ盗作だ」と騒いだもので、プロデザイナーの世界自体が崩壊しかかっている、というのが現在の状況ではないだろうか。(子供が「王様は裸だ」と叫ぶのに似ている。「空気を読めよ」と「大人」は言うわけだが、「子供」は思ったことをそのまま言うから大変だww)

私自身は、佐野氏の顔が嫌いだし、彼が博報堂や身内のコネで現在の地位を作ったらしいことも不快だし、彼の仕事の多くは「グレーゾーン」を超えたブラックなものだと思うが、彼をあまりに叩きすぎたことで、彼がすべてを失うことになるというのは、「小悪」に対して、過重な罰ではないか、と思う。フクシマに関して、こんな小悪党よりもはるかにひどい悪事(放射能による大量傷害、または殺人と、避難家族の財産と生活のすべてを奪う、という悪事)を行ってきた東電幹部や政治家や官僚の誰一人、罰を受けていないではないか。

さらに、今回の事件が「著作権」強化につながることも私は危惧している。私自身の意見は、「あらゆる創作は過去の創作を基にした二次創作でしかない」というものだ。素材の組み合わせ方や並べ方など、そこに少しでも新しいものが含まれれば、単なる模倣ではなく「創作」と見ていい、ということだ。そして、「創作」の基準を厳しくする、つまり著作権の保護を厳しくすれば、あらゆる創造は痩せ細っていくだろう。このことに関して、「播州武侯祠遍照院」所載の山崎行太郎の文章を「引用2」で転載しておく。

なお、思いついて「デザイン」を英語辞書で引くと、その複数形は「陰謀」の意味があるらしい。(笑)

(以下引用)

2015年09月03日

◆ 多摩美が佐野作品を削除

──

前項 では、佐野研二郎の代表作として、多摩美のサイトに掲載されていたサイトを紹介した。(代表作の画像つき。)

→ http://www.tamabi.ac.jp/prof/pr/adv.htm

これは、昨日の深夜の段階では、きちんと表示されていた。

ところが、今では、この作品が削除されてしまった。脱殻のようなページだけが残っている。

つまり、著名な広告賞を四つも受賞した、佐野研二郎の代表作が、「なかったこと」にされてしまったも同然だ。少なくとも多摩美としては、その方針である。

──

いったいどういうことかと思って、検索してみたら、こういう事情だった。

佐野氏が教授を務めている同氏の母校・多摩美術大(東京都)は、大学ポスターを含む他の盗用疑惑で、理事会の討議次第では来年以降に予定する講義が取りやめられる可能性があることを示唆。

同大の総務課によると、エンブレム問題に関しては「組織委員会が見解を示していますし、当校としては問題にするつもりはありません」と、撤回が決まったものの不問にする構え。ただ、問題となるのは、先月中旬に発覚したサントリーのキャンペーン賞品デザインと、数日前からネット上で指摘されている同大学の広告シリーズポスター「MADE BY HANDS.」の盗用疑惑だ。

特に「MADE―」は、大学に関わる問題とあって重要視。総務課では「近日中に行われる予定の理事会で、間違いなく議題として上がるのではないでしょうか」としている。現在、大学は夏休み中で、学内では騒動となっていないが、学外からメールなどによる指摘が届いているという。

同課の担当者は「理事会の結論次第では、佐野氏の講義が行われなくなることもあるのか」との質問には、「その可能性は否めないと思います」とした。理事会の緊急討議次第では、来年以降に予定されている「佐野プロジェクト」と名付けられた3、4年生の講義がなくなる可能性がある。

( → 2015年9月3日 スポーツ報知 )

他に、次の記事もある。

→ 佐野氏母校の多摩美大困った…13年ポスターに疑惑

こういうふうに世間で話題になったことで、多摩美としても問題を放置できなくなったようだ。

で、当の画像が公開されなくなったので、何とか保存しようとして、Google キャッシュを探したり、魚拓を探したり、Web Archive を探したりしたのだが、どこにも残っていなかった。すべて削除済み。

せっかくの作品が、もはや見られなくなった状態だ。

──

ただし、必死に探すと、いくらかは見出すこともできる。たとえば、これだ。(サムネイルのみ。)

→ http://j.mp/1JPHP3y

こっちのサイトもある。

→ http://www.dandad.org/awards/professional/2014/branding/23324/tamabi/

→ http://www.spoon-tamago.com/2013/05/09/made-by-hands-tama-art-university-ads-by-kenjiro-sano/

なお、佐野研二郎のサイトは、現在、閉鎖されているのも同然なので、何の情報も見つからない。

[ 余談 ]

それにしても、ここまで来ると、もはや「すべてを失った」という状況だ。業界内で生きていくことも困難だろう。あらゆる仕事を失いかねない。その一方で、事務所の維持には、莫大な金がかかる。

→ MR_Design(佐野研二郎代表)のオフィスがオシャレすぎ

このままだと、収入がないまま莫大な支出を迫られ、破産しかねない。人生そのものが破滅になりそうだ。

思えば、サントリーのトート・バッグの件が話題になった時点で辞退しておけば、これほどひどくはならなかっただろう。なのに、あくまで「おれは正しい、パクリはしていない」と言い張ったせいで、徹底的に絞られて、すべてを失うハメになった。

すべてを望んだせいで、すべてを失うことになった。

──

なお、私は前に、次のようにコメントしておいた。

佐野研二郎は、もはや自発的にデザインの撤回を申し出るべきだ。

一方、本人が何もしないでいると、どんどん世論の糾弾を浴びて、本人がぼろぼろになる。自殺行為も同然だ。

巨大な敵から巨大な攻撃を受けているときには、白旗を掲げるのが、生き延びるための唯一の策だ。

無為無策でいると、そのうち、原爆を落とされて、莫大な損害をこうむるだろう。

( → コメント by 管理人 at 2015年08月30日 10:17 )

ここで忠告したとおりになってしまった。(上記を書いたのは 30日だが、その翌日の 31日に、多摩美のポスターの盗用が発覚した。 → 別項 )

(引用2)

私は、デザインやデザイナーというものに興味がない。

しかし、「五輪エンブレム問題」をめぐるネットやマスコミの「騒動」には興味がある。

私が「ネット右翼亡国論」で問題にするテーマが、そこにあるからだ。

今回は、「盗作」や「パクリ」が問題になっている。デザインにおける盗作とパクリ。そもそもデザインにおける「オリジナル」とは何か。

ネットの世界では、「似ている」ということが、即、盗作やパクリということなっているようだ。「似ているか、似ていないか?」は、素人にも理解できる。

いわば、これが「ネットの正義」「ネットの倫理」である。

私は、そこに問題があると考える。

少なくとも、今回は、デザイン業界が、「アマチュアの倫理」に過ぎない「ネットの正義」に屈服した事件と見ていい。

これからデザイン業界は、「模倣」や「模作」「パスッテイッシュ」「オマージュ」という芸術や文学・・・に不可欠な技法に敏感になり、そういう技法に躊躇するようになるだろう。むろん、これによって、デザイン業界も、貧困化、凡庸化、幼児化していくだろう。

広告業界じゃなくて家具業界だけど、本質的には同じ。

受賞作だということで多摩美教授は箔がつくし、家具屋は高く売れる。

上級国民同士、win-winの関係。

(以下引用)