世界20カ国の首脳が一堂に会する G20。テロ事件なども警戒されており、

セキュリティも万全だったはずだ。

けれども、そのセキュリティを楽々と突破したのが……ニャンコ!

なんと3匹のネコが、G20 の壇上に何食わぬ顔で登場したというではないか!

その証拠動画を見てみると……あ、本当だ。

会場はざわざわしているものの、

まだ誰もいないステージの裏から2匹のニャンコがひょっこり顔を出した!

もう1匹も、ステージの前方から現れたぞ!!

その後3匹は、しばらくウロチョロ。花の匂いを嗅いだりして、

そそくさと退場したのだった。

お堅い場で動物を見るとなんだか嬉しくなるが、どうやらその心理は世界共通のよう。

なぜなら多くの海外メディアが「G20 の壇上にネコが登場」と報じ、

3: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:34:27.84 ID:dA3QYUkx0.net

猫に爆弾ついてたらどうすんだ

2: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:33:56.91 ID:2RMjgDXS0.net

テロリストの新装備

4: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:34:28.48 ID:gWv5Dh1u0.net

キャッツアイ

63: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:41:49.09 ID:f8lYbzzp0.net

>>4

ちょうど三匹ってのがこれまた凄いよな

201: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:02:36.49 ID:l1vDWuX40.net

>>4

心を盗みにきたのか

242: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:13:30.85 ID:eiHMm5a40.net

>>201

キャッツらはとんでもないものを盗んで行きました

5: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:34:34.83 ID:oT0NphYbO.net

ニャ

10: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:35:42.65 ID:3rVdUe0V0.net

ニャロリストだな

23: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:37:27.38 ID:9+5Zd0Vr0.net

テレ東の番組かよ

26: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:38:01.21 ID:okDuBrzx0.net

とうとう真のG20が

31: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:38:19.24 ID:VlMd4O5X0.net

バッカモーンそいつがルパンだ追えー!

34: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:38:47.86 ID:Uw8G/8x20.net

全然笑えない

なにほのぼのニュースにしてんだよ

セキュリティの甘さ露呈してんじゃん

38: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:39:15.88 ID:lxncPiLJ0.net

猫に遠隔起動爆弾や盗聴器をぶら下げてたら大変だな

45: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:40:23.35 ID:m1BujX1v0.net

猫「さあ始めようか」

36: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:39:10.35 ID:kTY1syPt0.net

これでSPが何人か職を失いました

47: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:40:47.98 ID:HasUNYuY0.net

こんな所に偶然入ってくるか?

50: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:40:55.51 ID:DqPU6rhrO.net

猫の警備員を雇わないから、こんなことになる

91: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:44:21.26 ID:faVhU+oX0.net

3匹はセキュリティーだろ

忙しくて猫の手も借りたいほど(略

92: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:44:39.54 ID:ONkPd6ll0.net

えーっと・・・

和んだけど、結構シャレになってない気が・・・

102: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:45:27.46 ID:9+5Zd0Vr0.net

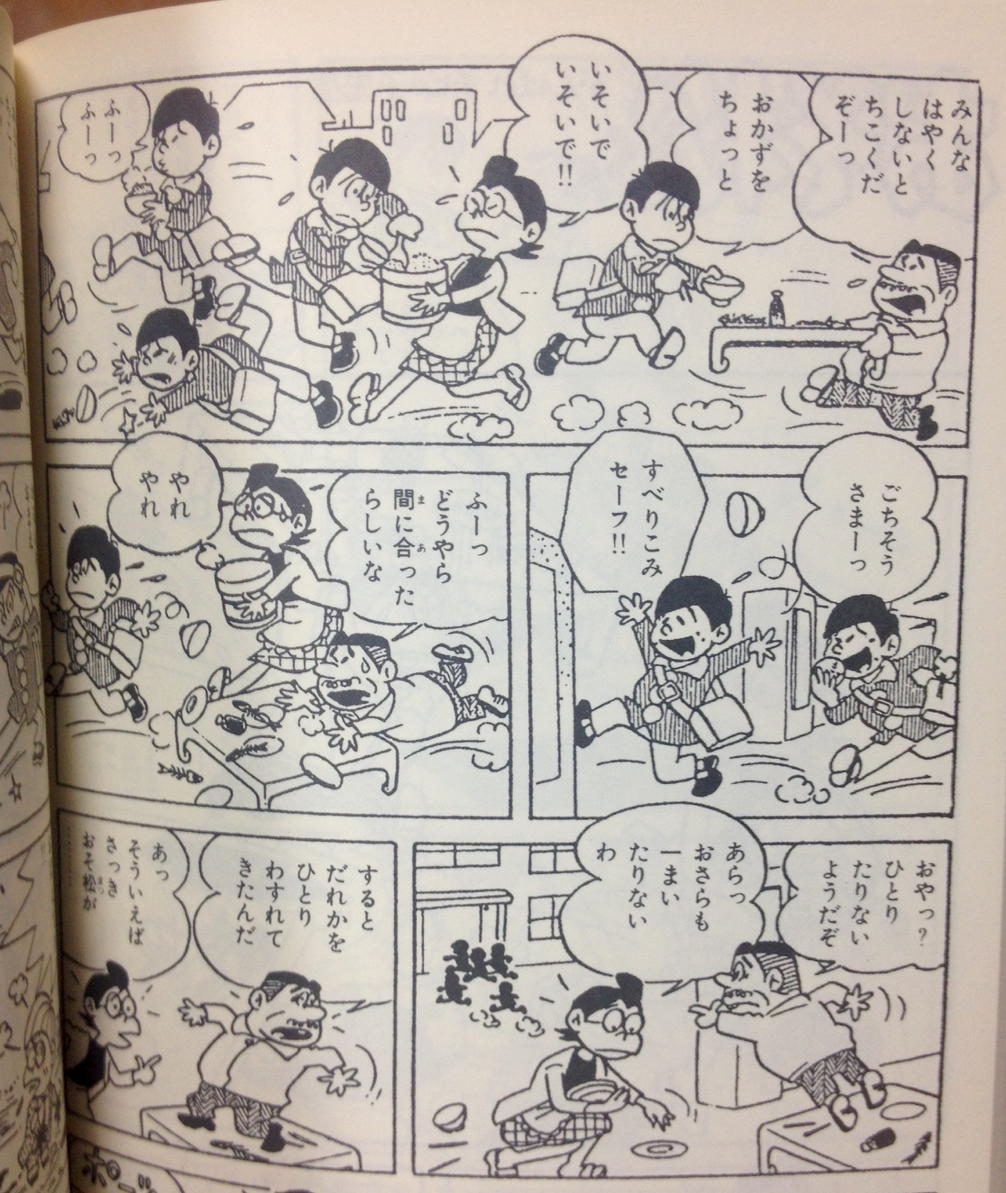

103: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:45:34.06 ID:t4mPA/+60.net

警備「なんだ猫か」

115: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:47:18.65 ID:zj/Nf/3yO.net

>>103

以外繰り返しであの事態か

警備態勢見直しだよ…

120: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:48:22.11 ID:GmOg/zK70.net

403: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:56:04.23 ID:a11xT7I00.net

>>120

茶猫カワイソス

132: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:50:25.44 ID:zoIfwDle0.net

ネコからしてみれば人間の作り出したセキュリティなんざ突破するのは

造作も無いってことか

160: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:54:34.94 ID:jPM9eZY40.net

誰か首脳の飼い猫だったん?

181: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:59:54.07 ID:LaJhIxOBO.net

>>160

猫の名前

ウラジーミル・プーニャン

バラク・オバニャン

もう一匹は不明

171: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:57:31.27 ID:l4GIoEKg0.net

訓練されたカラスが盗聴の実行犯て話がゴルゴ13であったな

214: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:05:47.69 ID:axDD+pzo0.net

こういうヤラセ逆にシラケるわ

261: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:19:10.89 ID:TVR/z1W/0.net

>>214

ヤラセって、あんた

でも、やっぱ視聴率は重要よね

215: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:06:07.07 ID:AIUxUtU40.net

普段は朝方になると公園とかで会議してるけど

場所間違えたんだな

219: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:07:04.30 ID:Z1JdMqHu0.net

軍用犬はいても軍用猫は居ないだろ

まあ、そういう事だ

227: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:09:34.84 ID:eJc4+WgF0.net

テロリストにヒント与えちゃったな

230: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:09:43.81 ID:EcuGsuW2O.net

プーチン「彼らは優秀だなぜひリクルートしたまえ」

267: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:20:31.44 ID:Tsb5TbwF0.net

侵入したのはこいつらだろ。

284: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:24:26.68 ID:7ThP+7LH0.net

>>267

例の大分のか

272: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:22:34.80 ID:PO6ycGYf0.net

「誰だ!」「にゃー」 「なんだ猫か…」

280: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:23:49.33 ID:ot1Uf9lV0.net

昔、ソ連で敵の戦車をやっつける犬爆弾というものがあってだな...

自分ちの戦車で練習したから、本番では味方の戦車の下に潜り込んで自爆してだな...

中止になってだな...

285: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:24:37.12 ID:crLw1rVC0.net

猫に爆弾付けてとか、戻ってきて狭い隙間に入って自爆がオチだろ

339: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:37:18.47 ID:V94M7gTG0.net

黒幕だったのか

358: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:41:56.27 ID:CmxL+vjD0.net

非常事態が日常です

359: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:42:15.77 ID:Fa/Z+4M/0.net

ああ、これは猫型のドローンですわ間違いない

376: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:48:17.54 ID:2WEwezBY0.net

仕込みだな

387: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:51:29.88 ID:YRrO3nMS0.net

ミッション・コンプリート

391: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:52:28.43 ID:9zMdq7Ey0.net

会議の妨害が目的。次回は20匹で襲撃。

398: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:55:05.90 ID:ski+X/D60.net

417: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:59:50.27 ID:vssEn75X0.net

>>398

パッケージ写真と実物が随分違うな

413: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:58:36.55 ID:ski+X/D60.net

427: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:01:23.12 ID:VyiGsUy/0.net

432: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:02:05.42 ID:gya83S720.net

猫テロはあかん

454: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:10:02.32 ID:nn/HfD100.net

近所の野良たちもサミット開催してるよ

459: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:12:20.43 ID:ski+X/D60.net

>>454

545: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:40:02.42 ID:M32ApSIH0.net

>>459

G7だからだいぶ前の画像だな

464: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:13:17.34 ID:xBAxMex10.net

トルコ最高の警備でこれじゃ一般の施設は

こわくて行けないな

479: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:16:55.10 ID:bu2bX96r0.net

>>464

もっと猫がいっぱいいるのか

512: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:27:33.77 ID:PHsZ6/gs0.net

白鵬「猫だまし」か

562: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:47:22.91 ID:yE2G6Df20.net

これはあざとすぎる演出

Small Size

Small Size Large Size

Large Size

ほうとうひろし

ほうとうひろし