[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

気の赴くままにつれづれと。

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

このブログに訪れる方は、テレビ・新聞などマスコミから出てくる情報、学校で教え込まれてきた知識・認識への不信があると思います。本ブログは、これまで常識としていたことについてもタブーを設けず思考を解放し、事実を追求して今後の可能性を皆で創り上げていくことを目指しています。

昨今のタバコ問題についても同様で、タバコが諸悪の根源、万病の素のごとくの魔女狩り的な嫌煙権運動に踊らされ、好き嫌いの価値判断に流され終始するだけでは、事実を見極め追求すべき対象の本質が隠されます。

昨今の行き過ぎた嫌煙風潮に目を隠されることなく、タブー・固定観念に縛られなければ、 排気ガス、添加物・農薬、薬品、放射線など「人工物質」がタバコ問題の背後にあり、その人工物質市場の背後にはカーギル、モンサント、ロスチャイルド、ロックフェラーなど国際金融資本が存在することは明白ではないだろうか。

「SPECIAL」さんの記事より転載 リンク

【嫌煙権運動の黒幕は見えているぞ!】

養老孟司氏による、「そもそもこの禁煙運動は何か他のものを隠すためのスケープゴートかもしれない」という鋭い指摘を、さらによく考えてみた。考えた結果、「例えばベトナム戦争で枯れ葉剤を使って、グリーンピースその他の批判が強くなると、ニクソンが命じて批判勢力を反捕鯨運動に誘導させたようなものではないか」という彼のことばがヒントとなって、嫌煙権運動によって隠されようとしているものの正体が次第にはっきりしてきたのである。いやむしろ、それは隠されようとしているのではなく、自らが黒幕となってこの嫌煙権運動を推進させているらしいことがはっきりしてきたと言えよう。

頭のいい諸兄諸姉におかれては、もうおわかりのことと思う。それはつまり、自動車産業の業界であり、アルコール飲料関係業界なのである。

自動車産業の業界に関しては、これはもうブッシュ政権の後ろ盾ということでもあり、おのれに有利な政策を容易に政府に強制することができる。即ち自動車産業に対する批判勢力を嫌煙権運動に誘導するという政策である。事実嫌煙権運動はアメリカに始まり、現在でもこれを最も激しく展開しているのはアメリカだ。言うまでもなくそれは、排気ガスによる地球温暖化現象から大衆の眼をそらせようとするためのスケープゴートとしてである。京都議定書以来アメリカが目の敵にされている排気ガス問題を煙草に転化しようとする陰謀である。

しかし煙草を愛煙家一人ひとりが一日に何百本喫ったところで、地球の温度があがって極地の氷が溶け、全世界の海の水位があがって洪水が起りやすくなるということはない。また世界中の多くの人がニコチンの排気によって激しい喘息に悩まされるということもない。石油価格がいかに暴騰しようが、煙草によって経済が混乱することもないし、煙草による交通事故死というものも皆無である。自動車の撒き散らす公害は煙草の煙による公害の何千倍、何万倍、いや何十万倍にも及ぶ筈であり、自動車によって人類が滅亡することは大いに有り得るが、煙草の煙でもし人類が絶滅するとすれば、とうの昔に絶滅している筈なのである。

アルコール飲料関係業界が恐れるのは過去にアメリカで実施された禁酒法の再来であろう。アルコール中毒患者乃至アルコール依存症や酔っぱらいによる害毒はあの時代よりも蔓延していて、アルコールが青少年を犯罪に走らせていることもまた明白であり、その弊害は煙草の比ではない。この事実から大衆の眼をそらせようとするのが即ち嫌煙権運動である。しかし、一気飲みさせられた学生が急性アルコール中毒で死亡した事故はたびたび報道されるが、煙草の一気喫いを強制させられた学生が急性ニコチン中毒で死亡した例はない。暗い夜道を酔っぱらいがやってくれば婦女は警戒するが、喫煙者がやってきても警戒されることはない。電車の中では酔っぱらいがしばしば他人に迷惑をかけ、悪臭を放つ反吐を吐いたりする。車内で婦女子にいたずらするのも酔っぱらいである。しかし精神的均衡のとれた喫煙者が車内で暴れたり反吐を吐いたりすることはないし、婦女子にいたずらすることもない。

このように考えると、煙草が諸悪の根源であるかのような議論はずいぶん無茶なものであることがわかる。最近日本の煙草のパッケージの注意書きがさらに大きくなったが、国民の健康のためであるというなら、むしろ次のような注意書きを大きく記載すべきであろう。

「自動車は人間の健康に害があるばかりでなく、人類滅亡を招く危険物です」

「お酒の飲み過ぎは健康に害があるばかりではなく、他人に迷惑を及ぼし、犯罪を招く恐れがあります」

————————————————————————

リンク【嫌煙風潮に目を隠され、追求すべき対象を見誤ってはいけない。】より転載。

◆1.タバコ喫煙率は低下しているが ガン罹患率は増加

>リンク医師たちが触れたがらないタバコ害の〝不都合な常識〟

肺がんになる人が増えているのは、タバコとは全く関係のない別のところに原因があるということです。このグラフが一枚あるだけで、「喫煙は肺がんの原因ではない」と証明されます。◆2.人工物質の増加とガン罹患の相関関係

1980年以降、日本人の死因1位は「がん」で、今や3人に1人。その主因は、①食の欧米化(肉食、乳製品)、②人工物質、③放射線・電磁波。 リンク◆3.日本全国に55基もの原子力発電所が配置されている

1967年に日本初の商業用原子炉として東海発電所が稼動して以降、日本に原発建設が進んだ。そして1974年に電源三法が成立し、原発をつくるごとに交付金が出る仕組みで原発建設は加速され、今や日本全国に55基もの原子力発電所が設置されている。

福島原発の惨事によって原発の安全神話は崩壊したが、倒壊時の放射能放出なくとも、日常的に大気・海に放射能は漏洩している。それが風や海流そして食料を通じ全国民に影響を与えている。

東北地方太平洋沖地震~原発は必要か否か26~シリーズのまとめ◆4.タバコの起源はマヤ文明で、2300年間の歴史をもつ

タバコは、2300年前の中米ユカタン半島の都市連合国家マヤ文明が起源。

信仰儀式の神々に捧げる植物として煙草は欠かせなかった。呪術的治療にも利用されながら、安らぎを得る嗜好品として日常的にも使われるようになっていった。リンク

そして、1492年アメリカ大陸発見のコロンブスによってヨーロッパに伝播し、1543年ポルトガル人の種子島漂着以降の南蛮貿易(日欧間貿易)によって日本にも伝播し、江戸時代の庶民を中心に嗜好品として親しまれ喫煙風習が広まった。日本のタバコ風習も500年の歴史をもつ。

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2017/04/3485.html/trackback

厚生労働省は今国会に提出を目指している受動喫煙対策強化案の中で、子どもや外国人が来る可能性のある飲食店について、屋内を禁煙とする骨子案を固めた。「受動喫煙にさらされることは好ましくない」との判断からで、対象にはレストランだけでなく居酒屋や焼き鳥店なども含まれる。

ただし、飲食ができない喫煙専門室の設置は可能とするほか、30平方メートル以下で、主に酒を提供するバーやスナックなどの小規模店だけは喫煙を可能にするという。

今回の強化案に居酒屋の店主たちからは「しょうがない部分も多々あると思うが、売り上げ的に見たらかなり厳しい部分もしばらくは出てくる」「居酒屋離れが進んで自宅でお酒を飲むことにつながってしまうのでは。飲食店全体に打撃があるのではと思う」と、今後の経営を心配する声が聞かれた。

日本フードサービス協会の菊地唯夫会長は「ちょっと厳しすぎる。今進めている分煙の取り組みの方がお客様にとって分かりやすいのでは」と批判。浅草おかみさん会の富永照子さんも「タバコが吸えないから外で吸うなんて、お客が帰っちゃう。絶対に全面的禁煙は無理」と主張している。

こうした飲食店側からの反論に日本医師会の今村聡副会長は「事業者の方たちが色んな心配をされるのは理解している。だが提案の理由は国民の健康増進が一番大きな主題になっているのを忘れてはいけない」としている。

戸惑いの声は愛煙家からも上がっている。

街で話を聞いた会社員たちは「お酒を飲むとタバコを吸いたくなる。仕事で疲れて飲みに行くので羽を広げさせてほしい」「全面禁煙はやめてほしい。せめて分煙にしてほしい」。

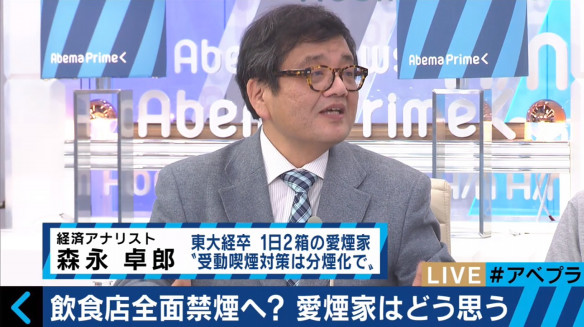

「一日一箱吸っている。死ぬまで吸ってやると言っている」。自他共に認める愛煙家の経済アナリスト・森永卓郎氏は、ある地方都市に出張した際、屋内外だけでなく、路上も禁煙と言われ、タバコを吸うために徒歩10分かかる市役所の喫煙所まで行ったというエピソードを披露、厚労省の方針について「一言で言えばファシズムそのもの」と一刀両断する。

現在、世界各国でも屋内禁煙化が進んでいるが、一方で路上やテラスでの喫煙は許されているケースが多いという。「この法案が通れば、日本は世界で最も厳しい喫煙規制が敷かれることになる」と森永氏。

「今回の法律はタバコを吸う人だけを入れる飲食店も全面禁止するということ。喫煙者は受動喫煙させたいなんて誰も思ってない、分煙してくれと言っているだけ。誰に迷惑もかけず、喫煙者だけでタバコを楽しむことも許さないことは"人権無視"っていうか、ひどい"人種差別"だと思う」と厳しく批判した。

50年前には80%だった男性の喫煙率は、今では30%ほどまでに下がっている。それでも受動喫煙を起因とする疾患による年間の死亡者数は男性4523人、女性1万434人という研究もある。

森永氏は「厚生労働省の一部の人たちの間で、タバコ嫌いが宗教的になっている。喫煙者そのものを殲滅しようと考えている。年金のことを考えれば、厚生労働省は科学的にも"どんどんタバコを吸って早く死ね"という政策を進めるべきだ」と激しい口調で持論を展開。さらに、「もしかしたらアメリカの圧力がかかっている可能性もある」と示唆。

塩崎厚労大臣は10日の答弁で「電子タバコや加熱式タバコは現在世界でも研究が始まったばかり。今は法律として電子タバコを書き込むことは予定していない」と述べているが、森永氏は「今、アメリカの電子タバコのマーケットシェア率は非常に高いので、アメリカに大きな経済的な効果をもたらす」(森永氏)。

今回の法案が成立した場合、店内に喫煙可能なバーを作り、会計も別にすると言った"抜け道"を採る飲食店も現れるのではないかとの指摘もある。

森永氏は「"地下に潜る"飲食店が増えた結果、暴力団などの資金源になることもある。あまりに追い詰められると、逆に社会的不安が深まる」との懸念を示した。(AbemaTV/AbemaPrimeより)

で、昨日見た夢だが、現実に「生活していない」私にとっての代償行為のような夢であった。現実生活ではとにかく他人との交渉がほとんど無いが、夢の中だと今は逆にひとりだけであることはほとんど無い。昔は、空を飛ぶ夢とかよく見たが、空を飛んでいれば、仲間などいるはずもなく、人がいても下界で何やらやっている、というだけの存在だった。

昨日の夢は、登場人物がとにかく多かったのだが、多いのには理由があって、それは、「昔同級生だった女性が結婚するので、結婚式と同窓会を兼ねて昔の同級生一同が集まる」という夢だったのである。夢の中での私や同級生一同の年齢は分からないが、40歳前後かと思う。

で、まあ、「どったんばったん大騒ぎ」をするわけだが、内容は大半忘れた。覚えているのは、なぜか室伏広治が出てきたことと、夢の中で飲んだオリオンビールがぬるかったことだけだ。もちろん、私と室伏広治は同級生でも何でもない。ただ、昨日見ていたネット記事に彼の写真があったので、夢に「特別出演」したのだろう。夢は昼間の現実の残滓という面があるが、何が夢に持ち込まれるのかは予想もできない。ただ、私は、「グイン・サーガ」実写版を室伏広治のグインでぜひ撮ってほしいと前々から考えているので、ある意味、彼には関心があったとも言える。なお、イシュトヴァーンは北村一輝、アルド・ナリスは木村拓哉という、「性格の悪そうな顔」の二人がいい。この3人を中心に据えれば、まず、あの原作のイメージは出せるかと思う。アムネリアだったか、作者に一番いじめられるゴージャス美女ヒロインの役は天海佑希(名前の漢字は失念)がベストだろう。

ついでながら、覚醒前の朦朧状態でエリオットの「荒地」の一部を漢詩にする試みをしたので、それも記録しておく。もちろん、平仄も押韻もしていない、漢詩まがいのものだ。

春風之惨

三月尚春浅

春風使人悩

草木在屯難

未知乾元快