[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

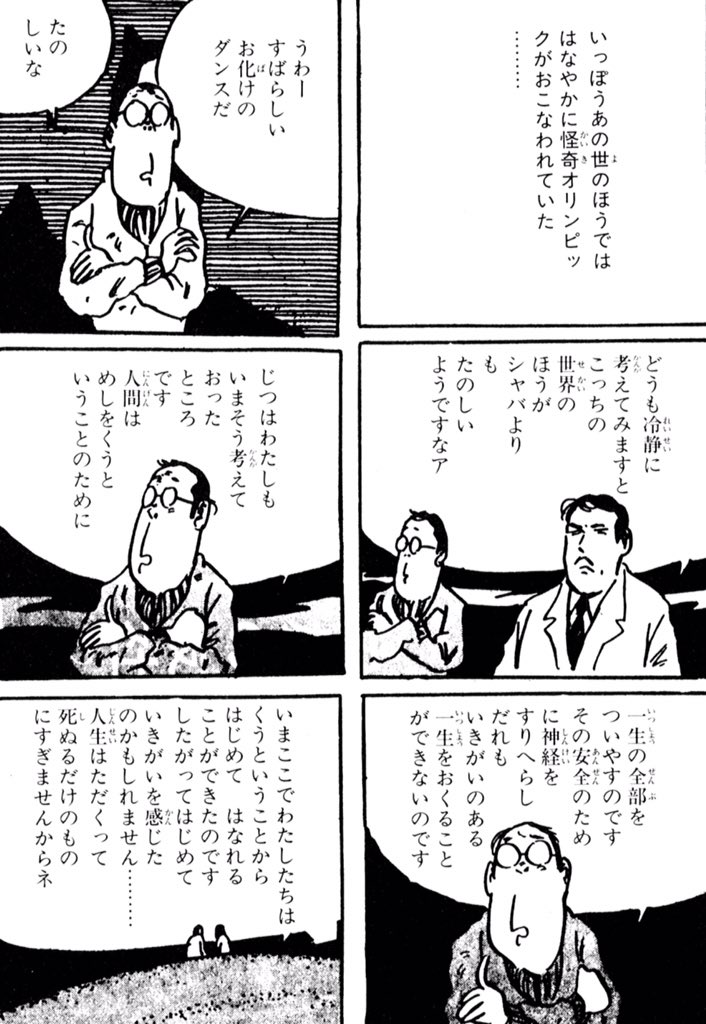

霊界にて RT @ikkyujapan: 水木しげる御大は楽しい世界に行かれたようです。 pic.twitter.com/CCvJqlNC53

気の赴くままにつれづれと。

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

原節子に続いて水木しげる大先生も亡くなった。(またしても、昭和は遠くなりにけり、だ。)まあ、竹熊健太郎氏も言うように「大往生」だろう。先の大戦で戦場に行った人たちにとって戦後は「余生」だったのではないか。

水木しげるの生き方には、「生きているだけで儲けもの」という雰囲気が漂っている。と同時に、「人生なんて大げさに考えるほどのものではない」という達観も感じる。リラダンと水木しげるは、人生哲学としては似ているのではないか。

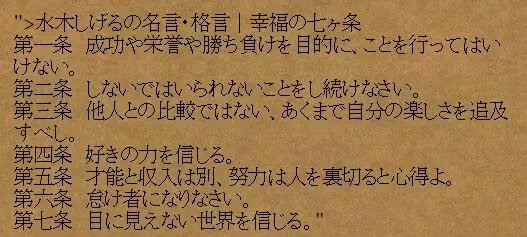

水木しげるの人生訓に多くの人が賛同すれば、この世界から争いは消えるだろう。争いの元である「過剰な欲」を誰もが持たなくなるのだから。もっとも、経済的には絶対に発展しないし、贅沢もできなくなる。つまり、資本主義は滅亡するわけだ。

「人間はめしをくうことのために一生の全部をついやすのです。

その安全のために神経をすりへらし

だれもいきがいのある一生を送ることができないのです」

これは、改めて言われると、その真実性に虚をつかれた思いになるのではないか。至言と言うべきだろう。

(以下「竹熊健太郎ツィッター」から抜粋転載)

竹熊健太郎《一直線》 @kentaro666 5時間前

pic.twitter.com/1cQ7GQB2pR

pic.twitter.com/1cQ7GQB2pR

では さようなら pic.twitter.com/MBeIWmDONm

この世の中は難しく、ややこしい人間ほど丁寧に特別に扱われる。

トラブルを恐れ礼儀正しい善い人ほど粗略に扱われ損を押しつけられる。

原節子が今敏に影響を与えて「千年女優」が生まれ、「千年女優」がハリウッド監督のギレルモ・デル・トロに影響を与える。優れた文化はそうして国籍や年代を超えて受け継がれるものである。

日本映画界の駄目な点は、そういう「文化の継承」「先輩や古典への尊敬」が欠如しているところだ。あの「世界のクロサワ」でさえ、日本の映画評論家や三流監督(新宿二丁目の居酒屋にたむろしているような連中)からは散々に悪口ばかり言われていたのである。

なお、私は「千年女優」よりは「パプリカ」がより好きだが、その「パプリカ」の中には、ハリウッド映画のパロディ、あるいはオマージュ(賛辞的引用)がたくさん入っている。これが文化の相互浸透である。経済界のグローバリズムが「先進国大衆の貧困化」「搾取構造」を生むのとは異なり、そういう意味での国際交流(相互影響)は良いことだ。

黒澤明は世界的に影響を与えているが、彼はジョン・フォードに大きな影響を受けているし、その他の古典映画からも影響を受けている。たとえば、「影武者」のワンシーンは、「会議は踊る」へのオマージュだ、と彼自身はっきり言っている。(初見でそれに気づいた観客は数少ないと思うが、私はその一人であったことが自慢である。ww)

ゆうき まさみ @masyuuki

世界名作文学・長編

1 戦争と平和(トルストイ) 11 罪と罰

2 カラマーゾフの兄弟(ドストエフスキー) 12 悪霊

3 トム・ジョーンズ(フィールディング) 13 白痴

4 高慢と偏見(オースティン) 14 アンナ・カレーニナ

5 デイビッド・コパフィールド(ディッケンズ) 15 従妹ベット

6 白鯨(メルヴィル) 16 ドン・キホーテ

7 赤と黒(スタンダール) 17 ガリバー旅行記

8 ファウスト(ゲーテ) 18 パルムの僧院

9 ゴリオ爺さん(バルザック) 19 西遊記

10 レ・ミゼラブル(ユーゴー) 20 水滸伝

名作中短編

1 虚栄の塔(マルキ・ド・サド) 11 じいさんばあさん(鴎外)

2 カンディード(ヴォルテール) 12 人面の大岩(ホーソン)

3 冷たい方程式 13 野ばら(未明)

4 アルジャーノンに花束を(キース) 14 虔十公園林(賢治)

5 みずうみ(ブラッドベリ) 15 茶碗の中(八雲)

6 最後の一葉(O・ヘンリー) 16 お春(八雲)

7 マテオ・ファルコネ(メリメ) 17 菊花の約(秋成)

8 春の鳥(国木田独歩) 18 白夜(ドストエフスキー)

9 黄金虫(ポー) 19 サンチマンタリズム(リラダン)

10 夢十夜(夏目漱石) 20 クロイツェル・ソナタ(トルストイ)

大衆文学

1 風と共に去りぬ(ミッチェル) 11 虚無への供物(中井英夫)

2 夏への扉(ハインライン) 12 白衣の騎士団(ドイル)

3 Yの悲劇(クイーン) 13 後宮小説(酒見賢一)

4 吾輩は猫である(漱石) 14 長い道(柏原兵三)

5 竜馬が行く(司馬遼太郎) 15 冬の旅(立原正秋)

6 さぶ(山本周五郎) 16 陽の当たる坂道(石坂洋次郎)

7 富士に立つ影(白井喬二) 17 エジプト人(ミカ・ワルタリ)

8 宮本武蔵(吉川英治) 18 グイン・サーガ(中島梓)

9 ライ麦畑でつかまえて(サリンジャー) 19 銀河英雄伝説(田中芳樹)

10 赤毛のレドメイン家(フィルポッツ) 20 十三妹(武田泰淳)

長編漫画(短編連作含む)

1 火の鳥(手塚治虫) 11 ストップ!兄ちゃん(関谷ひさし)

2 寄生獣(岩明均) 12 ハリスの旋風(ちばてつや)

3 エースを狙え(山本鈴美香) 13 柔侠伝(バロン吉元)

4 テレプシコーラ(山岸涼子) 14 ヒカルの碁(堀田ゆみ・小畑健)

5 じゃじゃ馬グルーミングUP!(ゆうきまさみ)15 惨殺者(小島剛夕・梶原一騎)

6 トーマの心臓(萩尾望都) 16 夢幻紳士冒険活劇編(高橋葉介)

7 よつばと!(あずまきよひこ) 17 タッチ(あだち充)

8 綿の国星(大島弓子) 18 さよなら絶望先生(久米田康治)

9 カムイ伝(白土三平) 19 おおきく振りかぶって(ひぐちアサ)

10 喜劇新思想体系(山上たつひこ) 20 エロイカより愛をこめて(青池保子)

児童文学など

1 不思議の国のアリス 11 ロビン・フッドの冒険(中野好夫訳)

2 鏡の国のアリス 12 足長おじさん(ウェブスター)

3 わがままな巨人(ワイルド) 13 小公女

4 泣いた赤鬼(ひろすけ) 14 トワイス・トールド・テールズ(ホーソン)

5 クリスマス・カロル(ディケンズ)15 坊ちゃん(漱石)

6 ドリトル先生アフリカ行き 16 若草物語(オルコット)

7 赤毛のアン 17 銀河鉄道の夜(賢治)

8 秘密の花園 18 どくとるマンボウ航海記(北杜夫)

9 小公子 19 パンドラの筺(太宰治)

10 星の王子さま 20 海底二万海里(ヴェルヌ)

短編集

1 SFカーニバル(ブラウン編) 11 ウェルズ短編集

2 十月はたそがれの国(ブラッドベリ) 12 サキ短編集

3 月を売った男(ハインライン) 13 リラダン短編集

4 怪談(八雲) 14 ロアルド・ダール短編集

5 雨月物語(秋成) 15 ジョン・コリア短編集

6 筒井康隆の初期短編集すべて 16 O・ヘンリー短編集

7 アシェンデン(モーム) 17 メリメ短編集

8 コスモポリタン(モーム) 18 プーシキン短編集

9 シャーロック・ホームズの冒険(ドイル) 19 F・ブラウン短編集

10 チェスタトン短編集 20 黒後家蜘蛛の会(アシモフ)

仏教と儒教の功罪について

東洋人の精神に仏教と儒教が深い影響を及ぼしていることは言うまでもないが、その功罪を正面から論じた文章はあまり無いように思われる。もちろん、キリスト教の立場などから仏教を批判した文章は幾らかあるだろうが、そうした批判は党派的立場によって不公正なものになっているはずだ。ここでは、仏教にも儒教にも、あるいは他宗派からも独立した立場で、仏教と儒教の功罪を論じてみたい。

仏教と儒教のいずれも、善を勧め、悪を禁じて、人に社会道徳を教え、社会の秩序を守ることに寄与していることは周知の事実である。その違いは、儒教は「怪力乱神を語らず」に、(来世や神仏という前提無しで)、ただ善を守り悪を為さないことが人として生きる正しい道である、としているのに対し、仏教は来世や極楽を前提としているという違いである。学問のある士大夫には儒教でいいが、学問の無い一般庶民には、来世や極楽・地獄の存在によって脅して善行に向かわせるのが効果的であっただろう。

要するに、仏教も儒教も、民衆に対する社会道徳教育の一手段であったのである。為政者から見れば、法や刑罰という外面的規範によって悪や秩序破壊的行為を禁じることと並行して、仏教や儒教で内面的に人をコントロールすることが必要だったのである。つまり、内面の段階で人々が悪を思いとどまれば、それに越したことは無いのである。

これは必ずしも批判すべきことではない。悪というものは、生の目的である欲望の成就手段ではあるが、破壊的手段であり、周囲の人間関係やコミュニティに大きな害を与え、長い目で見れば本人にとっても利益にはならないことだからである。(悪のこうした不利益を明確にした哲学書を私は読んだことがない。哲学書などというものが、いかに無用の談議ばかりかが分かろうというものだ。)

そのように仏教と儒教のメリットの面を見た上で、ではそのデメリットは何かと言えば、それは、社会秩序そのものの持っている欠陥から目をそむけさせ、批判精神を失わせてしまうところにある。東洋文明が西洋文明に大きく遅れを取ったのは、仏教と儒教によって精神が眠り込んだからではないか、と私は思っている。

まず、仏教では、因果論によって、問題が個人的な道徳のみに限定されてしまい、この世で栄華を誇っている貴族や富裕層は前世での善因の結果であるからと許容され、自分が被っている社会悪(生まれによる差別など)も、自分の前世での悪因の結果であるからと受け入れさせられる。つまり、社会悪への怒りが、為政者や富裕層への反抗とはならないのである。そして、来世での善果の為にちまちまとした善行を積み重ね、この世では報いられぬまま、無駄に一生を送ることになる。これで、来世が無ければ、まったくのお笑いである。いや、善行それ自体の価値は否定しないが、本人が来世で極楽に生まれ変わる気でいたら、それは仏教に騙された一生だったということになるだろう。親鸞などは、それでもいいのだと言っているが、よいはずがない。

儒教もまた社会秩序維持の手段として利用されてきたのであり、特に「君に忠、親に孝」という2点が社会の道徳的基盤となってきた。この「道徳」が為政者にとって、そして家庭の父親の権威にとっていかに都合の良いものであったかは言うまでもないだろう。この2点を守らせるだけで、社会は簡単に維持でき、そして、目上への反抗はまったく生じないことになるのである。すなわち、社会体制は、為政者や上位層が望まない限りけっして変革されないことになる。

こうして、「東洋の停滞」が長期に渡って続いてきたのである。

以上が、仏教と儒教の功罪である。そして、人々が仏教も儒教も信じなくなり、かと言ってキリスト教を信じるのでもなくなった現代において、社会道徳はまったく失われ、人々は自分の人生は自分の欲望達成のためにある、と言わず語らずのうちに信じて、様々なエゴイスト的行動を取っている。自分の友人や家族だけは自分に必要だから、そうした身近な人間に対してだけは悪いことはしないが、心の底では、なぜ悪を行ってはいけないのかと思っている。もちろん、必要な場合は悪を行っていいとほとんどの人間は思っているのである。

それが間違いだとは言わない。道徳はもともとコミュニティの秩序維持のために生まれたのであり、生存や快楽のための欲望の達成が悪と言われるなら、それを禁ずるいわれはない。だが、2000年あまりかけて人類が人間となりながら、再びモラルの点で野獣レベルに戻ることが果たして正しいのかどうか、よく考えねばなるまい。

悪はそれを行う当人に利益を与えるから、善(良き物)である、というのがプラトンの『国家』におけるトラシュマコスの議論だったが、それを論破するにはどうすればいいか。しかし、これはまた本稿とは別の問題だから、(その基本は既に述べてある。つまり、悪を為すことで当面の利益は得られても、長い目で見れば、悪は当人にとっての不利益にしかならないということだ。その不利益の最大のものは、精神的な孤独である。悪を為す者は、周囲の人間の愛情を求めることはできないだろう。なぜなら、彼または彼女は周囲の人間にとっての敵だからである。ならば、悪党同士の愛情を信じるか? それも無いとは言わないが、あまり楽しいものではないだろう。)稿を改めて論ずることにしたい。