[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コレクションは「断捨離」するもんやおまへん。

コレクションの断捨離

断:処分しろと言われても断る。

捨:捨てるという気持ちを捨てる。

離:価値の判らない奴とは距離を置く。

気の赴くままにつれづれと。

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

CATHOLIC CHURCHES ARE BEING DESECRATED ACROSS FRANCE—AND OFFICIALS DON’T KNOW WHY

newsweek.com 2019/03/21

フランスで、2019年の初めからカトリック教会に対する攻撃が急増している。

それらの行為の中には、放火と冒瀆(神聖なものを汚す)ことが含まれる。

破壊者たちは、教会の彫像を打ち砕き、礼拝所を打ち倒し、そして、聖体を巻き散らすか破壊し、十字架を破壊し、反カトリック的感情の高まりの懸念をフランス国内で引き起こしている。

3月17日の正午のミサの直後、歴史的な建造物であるパリのサン=シュルピス教会で火災が発生したと報じられた。負傷者はいなかったが、パリ警察は、消防隊員たちがこの火災が放火らによるものだと確信していることから、放火であるかどうかの調査をおこなっている。

サン=シュルピス教会は、17世紀に建てられ、ロマン派の画家ウジェーヌ・ドラクロワによる 3作品を収蔵しており、米映画「ダ・ヴィンチ・コード」の舞台として使用された。

2月には、フランス北西部のウイユにある聖ニコラス・カトリック教会で、聖母マリアの像が打ち壊されているのが発見された。

同じ 2月には、フランス中南部ラヴァールの聖ラヴァール大聖堂で祭壇の布が燃やされ、十字架と聖人たちの像が破壊された。この襲撃後、ヴァールの市長は、以下のような声明を出した。

「神はきっとお許し下さる」

続いて、フランス南部のスペイン国境近くのニームにあるノートルダム・デ・エンファン(「聖母の子」の意味)教会の祭壇が略奪され、教会の十字架に、人間の排泄物が塗られるという事態が起きた。

さらには、カトリック教徒たちがイエス・キリストの体であると信じている、教会にあるパンから作られた奉献物が教会の外にゴミのように捨てられていた。

この教会の司教は、声明で以下のように述べた。

「十字架のしるしと聖餐のパンが重大な冒瀆を受けました。この行為は私たちの教区社会に非常に大きな影響を与える出来事です」

「この行為は、深い信仰の中にある私たち全員を傷つけるものです」

フランスでは、2月だけで、カトリック教会やキリスト教と関係した宗教施設への攻撃が、47回記録されている。

また、ヨーロッパのカトリック教会への問題行動を統括している組織(Observatory of Intolerance and Discrimination Against Christians)によれば、2019年の最初の 2ヵ月間でのカトリック教会への攻撃は、昨年と比べて 25%増加しているという。

同組織の上級監督官は、ニューズウィークの取材に対し、これら一連の攻撃の動機は不明なことが多いが、一部、アナーキストやフェミニストグループによる反キリスト教的な暴力の問題と直面していると語る。

上級監督官は、以下のように言う。

「教会あるいは、教会の象徴に対してフランス国内で敵意が高まっているように感じています。そして、教会への反感は、キリスト教そのものへの反感より強いようなのです」

「今起きている一連の攻撃は、教区とカトリック教徒たちにとって本当に神聖な象徴に対して行われています。奉献された聖餐のパンへの冒涜はカトリックとキリスト教に対する非常に個人的な攻撃であり、これは、教会の外壁にスローガンをスプレーで落書きするよりも重大な攻撃なのです」

フランスは長く世俗主義の伝統を持っていたが、フランスは文化的にキリスト教の国であると見られてきたので、宗教の象徴としての教会への攻撃は、権威と愛国心への攻撃でもあると監督官は言う。

2月9日には、ブルゴーニュ地方のディジョンにあるノートルダム教会の祭壇が破壊された。ここでも、聖体拝領のパンが、地面にばら撒かれた。

フランスのエドゥアール・フィリップ首相は、2月にフランスの教会指導者たちに会い、声明の中で次のように述べた。

「このような破壊と冒瀆行為は私に衝撃を与えている。これは満場一致で非難されなければならない」

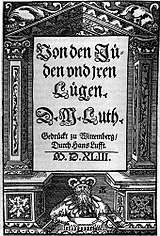

| 『ユダヤ人と彼らの嘘について』 (ユダヤじんとかれらのうそについて) Von den Jüden und jren Lügen | ||

|---|---|---|

『ユダヤ人と彼らの嘘について』(1543年版)の表紙 | ||

| 著者 | マルチン・ルター | |

| 訳者 | 歴史修正研究所監訳 | |

| 発行日 | ||

| 発行元 | 雷韻出版 | |

| ジャンル | キリスト教、ユダヤ教、ユダヤ人 | |

| 国 | ||

| 言語 | ドイツ語 | |

| 形態 | 論文 | |

| コード | ISBN 4-947737-37-9 | |

| ||

『ユダヤ人と彼らの嘘について』(ユダヤじんとかれらのうそについて、ドイツ語: Von den Jüden und jren Lügen、現代ドイツ語ではVon den Juden und ihren Lügen)は、ドイツの宗教改革家・マルティン・ルターが1543年に上梓した反セム主義の論文。同論文の中でルターは、ユダヤ人を「下劣な偶像崇拝者、つまり神の子ではなく己が家系や割礼を誇りにし、法を汚らわしい物と見なしている連中」と言い切り[1]、シナゴーグに至っては「救い難い邪悪な売春婦」とまで形容している[2]。本論文の最初の十節では、ユダヤ人並びにユダヤ教に係る自らの見解や、クリスチャン及びキリスト教との比較について、かなりの分量を割いており、それ以後はクリスチャンに対し、以下の7項目を実践するよう説いている[3]。

第二次世界大戦以降、学問の分野で支配的となった見解[4]は、本論文が宗教改革からホロコーストまでの数世紀において、ユダヤ人に対するドイツ人の態度に少なからぬ影響を与えた、というものであった。しかし、この見解に対して神学者のヨハネス・ヴォルマンは、ドイツ国内では影響力を持ち得ず、現に18世紀から19世紀までの間、見向きもされなかったと指摘[5]。また、ハンス・ヒレルブラントも、国内の反セム主義の展開におけるルターの役割に焦点を当てれば、却って「ドイツ史というより大きな特色」を過小評価することになるとしている[6]。

なお1980年代以降、ルター派教会の中には、ユダヤ人差別を煽動するルターの書物を、公式に非難するものも存在している。とりわけ水晶の夜事件から60年が経過した1998年11月、バイエルン州のルター派教会が「マルティン・ルターの作品や伝統の恩恵とともに、彼の反ユダヤ的な発言を深く受け止め、神学上に果たした役割を認識し、それらがどのような結果を齎したか、ということを知ることは、ルター派教会にとって避けて通れない問題である。ルターの神学理論における、反ユダヤ主義の如何なる言明からも、距離を置かなければならない」との声明を発表した[7]。

ルターの生涯において、ユダヤ人に対する態度は様々な形を取っている。前半生、就中1537年頃までは、ユダヤ人をキリスト教に改宗したがっていたが、後半生、とりわけ晩年の9年間はユダヤ人を非難し、迫害を促していたという[8]。以下、ルターのユダヤ人観の変遷を見てゆく。

ルターは若い頃、カトリック教会の福音を汚らわしく思っていたため、ユダヤ人がこれを宣言してまで、キリスト教に改宗することは無かったと論じている。また、福音主義の神託が穏便に差し向けられるのであれば、ユダヤ人はこれを喜んで受け入れるであろうとした。更に、ユダヤ人が直面する劣悪な生活実態にも目を向け、イエスがユダヤ人として生を享けたことを否定する者は、異端であるとも主張[9]。

なお、ユダヤ人に初めて言及したのは、1514年にゲオルク・シュパラティンへ出した、次のような手紙である。

| 「 | ユダヤ人の改宗はあくまで神の御業であり、人間が行うものではありません。もしこれらの非礼が成されるのであれば、事態はより悪化するでしょう。コヘレトの言葉にあるように、ユダヤ人は天罰により神に見放された状態に陥り、更生によって良くなるどころか益々悪くなり、手が付けられない状態になるのは必至です[10] | 」 |

その後、ルターは1519年、ユスティニアヌス1世による、529年のローマ法大全で確立された「ユダヤ人の隷属」という教義について、次のように意見している。

| 「 | 愚かな神学者共が、ユダヤ人に対する嫌悪感を正当化していやがる。我々がユダヤ人に憎しみをぶちまけ、残忍な行為に及ぶ時、ユダヤ人自身はどの様に思うであろうか。我々はクリスチャンというよりも、獣に近いのではないか[11] | 」 |

マニフィカトに関しても、旧約聖書の最初の5冊であるトーラーに、ユダヤ教の境遇を強調していると批判。ユダヤ人は「自ら法を守ろうとすることはあっても、そこから自分達の貧困で呪われた立場を知ることは無い」とした[12]。しかし、ユダヤ人は常にクリスチャンになれる以上、神の恩寵は何時でもアブラハムの子孫たるユダヤ人に向けられていると結論付けている[13][14]。

1523年に発表した随筆『イエス・キリストがユダヤ人として生まれたということ』の中で、ユダヤ人に対する非人間的な扱いを扱き下ろし、クリスチャンに対しユダヤ人に気持ち良く接するよう促した。そして、ルターが熱心に訴えたかったのは、ユダヤ人が福音をはっきりと宣言すれば、キリスト教に改宗するであろうというものであった。それ故、次のように述べている。

| 「 | もし私がユダヤ人で、そのような馬鹿がキリスト教の教義を支配し教えるのであれば、クリスチャンというよりは直ぐにでも豚になってやろう。あいつらは恰も、ユダヤ人を人類よりも寧ろ犬であるかのように扱っており、剰え彼らの財産を嘲り分捕ることしかしなかった。洗礼を施すのみでキリスト教の教義なり生活を示さず、カトリック教会や修道院に服属させることしかしなかったならば、(中略)ユダヤ人でもある使徒達が、我々非ユダヤ人がユダヤ人にするように、我々を非ユダヤ人として扱ったならば、非ユダヤ人の中にクリスチャンは決していなかったであろう。(中略)我々は(クリスチャンとしての)地位に甘んじている時こそ、ユダヤ人がキリストと血縁関係にある一方で、我々がただの非ユダヤ人であるということを忘れてはいけない。我々はあくまで部外者であって、ユダヤ人こそが主と血の繋がった親戚や従兄弟であり、兄弟なのである。それ故、もしユダヤ人が実際には人間性や血統の面で、我々よりもキリストに近いことを誇る者がいれば、(中略)もし我々が真に彼らを救いたいのであれば、カトリック教会法ではなく、クリスチャンの愛という掟によって、導かねばならない。彼らを心から受け入れ、我々と共に取引し働くことを許さなければならない。彼らは我々の仲間になる機会があり、我々のクリスチャンの教えを耳にし、我々の生き様を目の当たりにするかもしれないのだから。万が一、ユダヤ人の中に手に負えないことが分かる者がいたとしても、それが何になろうか。結局のところ、我々自身が皆良きクリスチャンであるという訳では無いのである[15] | 」 |

1536年8月、ルターと友好関係にあったザクセン選帝侯のヨハン・フリードリヒは、ユダヤ人が自国の領内に住んだり、仕事をしたり、あるいは通過することを禁ずる命令を出した。アルザス人ラビのロシェイムのヨセルは改革派のヴォルフガング・カピトへ、選帝侯に謁見すべくルターに話を持ち掛けるよう頼んだものの、ルターは斡旋を悉く拒んだという[16]。ルターはヨセルに対し、「私は嘗て、ユダヤ人のために喜んで最善を尽くしたものでしたが、私が自分から親切に接してまで、あなた(ユダヤ人)の頑固さに貢献することは無いでしょう。主との仲介者を他にも見付けたら如何ですか」と述べ、ユダヤ人の改宗は不成功に終わったことを告白した[17]。 ヘイコ・オベルマンは、ユダヤ人に対するルターの態度の変容について、「現在でさえ、こうした拒絶反応が、ルターがユダヤ人に対して好意から敵愾心を抱くに至った、決定的なターニング・ポイントとされる」と述べた[18]ものの、ルターであればいかなる「ターニング・ポイント」をも拒否ていたであろうとした。ユダヤ人は寧ろ、キリスト教への改宗に当たり不要な障害を避けるため、「友好的な方法」で接しなければならないと感じていた、というのである[19]。

一方、歴史家のポール・ジョンソンは、「ルターは罵詈雑言に飽き足らず、反セム主義のパンフレットを執筆する前でさえ、1537年にザクセン州から、1540年代にはドイツ国内の諸都市からユダヤ人を追放した。というのも、ブランデンブルク州からユダヤ人を追い出す選帝侯を得ようとしたが、成らなかったためである」と述べている[20]。

また、ミカエル・ベレンバウムは、ルターがキリスト教の権威の唯一の源として、聖書に依拠していたことが、後にイエスがメシアたることを拒絶するユダヤ人に、憤激するようになったのではないかとした[9]。

ルターにとって、救済はイエスが神の子であり、ユダヤ教への執着は共有されないという信念に依るものであった。グラハム・ノーブルは、ルターがユダヤ人を殲滅するのではなく救いたがっており、彼らに「痛烈な不寛容」があったからこそ、「ユダヤ人をキリスト教により一層改宗しようとしたのではないか」と指摘している[21]。

朝から役所に行ってあれこれ相談した結果、お金の工面はできないが食料の工面はできる(無償)という事に落ち着きました。

この支援にも色々条件はあるかもしれませんが、お金が無くなってもサラ金に頼る以外の選択肢を知れたのは大きいです。

人を餓死させるのは貧困では無く無知なのかもしれません

インドの覚者が「~ならあなたはどうしますか?」って聞かれて「その時その場所になってみないとわからない」自分の行動は自己の思惑を超えた多くのものごとでできているから、と答えてるのがあって、私もそう思う。同じ問題でも正反対の行動を人はする。