[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

酔生夢人のブログ

気の赴くままにつれづれと。

[PR]

「権力」とは何か

私は「権力」という漠然とした概念に昔からモヤモヤしたものを感じていたのだが、先ほど、その定義に一番いいのではないか、という言葉を思い付いた。

それは「権力とは操作能力である」ということだ。

たとえば、あなたがパソコンをまったく使えない状態から、使えるようになった場合、あなたは「パソコンを使える操作能力を持った」わけだが、それは広い意味でのあなたの力(能力)が拡大したということであり、それが「権力」なのである。つまり、あなたはパソコンに対して「権力」を持ったのである。言い換えれば、「何かを操作することで自分の力が拡大される」ことが権力だ、ということである。これを社会的文脈で言えば、「他人や組織を操作することで自分の力を拡大する能力」が権力だ、ということであり、これはまさに現実に使われている「権力」の内容とまったく同一だろう。

妻に頭の上がらないダメオヤジが、家の中で妻に使役されているなら、その家庭の権力者が妻であることは言うまでもない。また、国家権力者がキチガイやエゴイストだと国が破壊されるのも言うまでもない。これは、社会的文脈での「権力」は、「操作能力」ではなく権力者の二代目三代目であることで付与されることのある「操作資格」でしかないからである。つまり、操作者という地位が、まったくの無能者や不適格者に与えられることも社会的には無数にある、ということで、「権力とは操作能力である」という定義も怪しくなってくるが、「権力とは操作能力、あるいは操作資格である」と少し長い定義にしておこう。

「マグカップに六分目」

(以下自己引用)

「マグカップに六分目」説

我々がコーヒーを飲む時、実は最初の一口二口で満足の九割は得ていると思う。後は惰性で飲むだけで、三分の一から五分の一くらいは冷めてしまってから飲むのではないか。それではコーヒーの真の味わいは無くなっているわけである。つまり、マグカップになみなみと入れることで、かえってその機能(大きさという機能)がマイナスになっているわけだ。

会社なども、人員や仕事内容に余裕が無いと、少しのアクシデントで会社機能がストップし、倒産してしまう。それを「自転車操業」と言う。つまり、常に漕いでいないと倒れるわけだ。

「SHIROBAKO」は素晴らしいアニメだったが、アニメ制作会社のこの「自転車操業」を肯定しているような印象もあり、会社の危機は一部の人間の怠慢や我儘から来るという間違った印象を与える可能性もある。それなら、無数のアニメ会社の倒産や経営危機は常に人災なのか。そうではなく、「自転車操業」が平常運転であるという、その体質そのものが根本原因だろう。それが、アニメーターその他の異常な低給与にも結び付いているわけだ。誰かが搾取しているから下が低給与だというわけでもないと思う。

ただし、危機に追い込まれないとその人間の潜在能力は開花しない、ということもおそらく事実であり、私などは、その潜在能力(笑)を一度も開花させずに一生を終わるのではないかと思っているが、私のように気が弱い人間だと、若いころに追い込まれると簡単に自殺したような気もする。

まあ、そこで「マグカップに六分目」説を出したのである。

進次郎構文(明瞭かつ無意味な発言)

簡単に言えば

「われ思う。ゆえに我あり」ではなく、

「我思う。ゆえに我思う」と言えばいい。

これは論理的には完璧であるから、「無意味な発言である」以外には、批判される余地はない。(まあ、正確に言えば、この「ゆえに」は間違っているわけだが、)基本的に、「A=A」という発言ならば論理上は批判の余地はないから、政治家がその場しのぎをする上での便利な(と言うより悪質な)新発明だろう。

だから進次郎は賢い、というのではなく、政治家が堂々とこういう話し方をしていて、それがひところは次期総理候補ナンバーワンとされていたという事実が恐怖である、ということだ。私が少し前に言った「現代社会から論理(論理性に対する価値意識)が消えた」という一例だろう。

彼が女房や恋人(愛人)に対してどういう話し方をしているか、見てみたいものだ。もっとも、日常会話に論理性や言葉の正確さを求めるのは一部の頭の固い(私のような)人間だけか。

なお、「我思う。ゆえに我あり」に対して、ある作家(だったと思う)が、「この論理は間違っている。正しくは『我思うと我思う。ゆえに我ありと我思う』と言うべきだ」と言っているww

笑いの下種的部分

とすると、笑いというものが、世の良識(まさに、ボン・サンス、つまりセンスの上等なものだ)を笑い、あるいは嘲笑の対象とするのは当然の帰結だろう。良識というものほど「苦虫つぶした顔」の「禁止の体系」はないからだ。(「禁止の体系」とは、倫理の本質的性質である。)

そして、その禁止の体系が守るのが弱者ではなく強者、つまり権力であることも多い。

したがって、現代のようにSNSなどによって「弱者の発言権」が増大した時代において、笑いが攻撃の対象とするのが弱者であり、権力側がそれを応援するのも当然の流れだということになる。

もちろん、これは悲しむべき傾向だが、笑いの本質そのものが(広い意味では表現行為そのものが)自由を求める行為であり、アナーキーなものなのである。(権力を背景にしたアナーキズムというのも妙なものだが、まあ、足軽雑兵が戦場で盗みや強姦行為をするようなものだ。)

(以下引用)小田嶋師のこの文章の引用は前にもしているかもしれない。言うまでもなく、小田嶋師は現在の笑いを批判しているのであるが、私はその流れが「当然の帰結」だという部分だけに焦点を当てて論じただけだ。しかし、これも言うまでもないが、私もまた現在の笑いを批判しているのだ。

とはいえ、現在のお笑い芸人たちの芸を見て、それが「体制」や「権力」と戦っている姿だとは思わない。

お笑いの関係者が「戦っている」「勝負している」「ギリギリまで突き詰めてやる」といったような言葉を使う時、彼らの仮想敵は、「コンプライアンス」であり「PC」であり、ヘタをすると「人権思想」や「良識」そのものだったりする。そういう例を私はこの10年、山ほど見てきた。

つまり、芸人は、「反良識」「反人権」「反反差別」「反フェミニズム」あたりを志向して芸を磨いた方が、より本格派らしく見えるということで、だとすれば、彼らの「毒舌」が、いつしか弱者や被差別者に向けられようになったのは当然の帰結だったのである。

「公共空間の裸婦像」問題

まあ、最近の子供は目が肥えているから、公園の裸婦像など(公園に限らない。下の記事中の「平和の群像」などもそれ。)は「汚いオバサンの裸」としか見ないかもしれないwww なお、男の裸も醜い、というのが私の意見だが、若い間は女も男もまだ見られると思う。ただし、醜いとか美しいというのは「文化的洗脳」の結果にすぎず、また主観性(個人的趣味)が大きい。すべての裸が美しいなら、ファッション産業など無意味だろう。(裸の醜さを隠すために)服を着ているから文明人顔できるのである。

なお、公共空間の抽象的彫刻も、たいていはグロテスクで、風景に調和しないと私は思っている。

(以下引用)

戦後日本の彫刻を考えるうえで、長崎は最も重要な場所である。

昨年、このような一文からはじまる小論を書いた★1。小説家であり評論家でもあった堀田善衛が「あれが表象するものは、断じて平和ではない。むしろ戦争そのものであり、ファシズムである」と評した北村西望作《平和祈念像》と、北村の直弟子・富永直樹作《母子像》の師弟による二つの大型彫刻、浦上天主堂の被爆聖像、世界各国から寄贈された平和の彫刻群、そしていわゆる《母子像》裁判……。彫刻であふれた爆心地・長崎から、「人間にとって彫刻とはなにか」という「彫刻の問題」を抽出する試みだった。

富永直樹《母子像》1997年 [撮影:金川晋吾]

2014年から長崎の原爆碑と爆心地一帯の彫刻を調査している。数回の長崎滞在において、いまだに忘れることのできない言葉がある。爆心地の遺構をめぐるツアーガイドとともに「爆心地公園」を歩いたときのことだ。公園の一画に、薔薇の花がちりばめられた服を着た女性が、病んだおさなごを抱えた巨大な彫像がある。この下でふと思い立ち「この彫刻はなんですか?」とガイドの方に尋ねた。本当はこの《母子像》という彫刻について、作者・富永直樹氏の経歴や、建立をめぐる激しい反対運動、そして撤去を求めた裁判といった、込み入った事情を多少は知っていた。しかしそのことは隠して、観光客のように質問をしてみたのだ。ガイドの方はこのように答えた。

「この彫刻は見なくていいです」。さらにこのように続けた。

「こんなへんなものを建てちゃって」

まるで雷に打たれたようだった。なぜなら、ある種の彫刻を前にして「この彫刻は見なくていい」「こんなへんなものを建てちゃって」と誰より思ってきたのはお前自身ではないかと突きつけられたように聞こえたからだ。ある種の彫刻とは、さまざまな場所に設置されたアニメキャラクターの銅像や、裸体彫刻のことである。特に公共空間の女性裸体像に対して、彼女たちをどのようにまなざせば良いのかと考えあぐね、答えは見つからず、長いあいだ意識の外に追いやり、「見なくてもいい彫刻」とすることで深く考えないようにしてきた。

長崎でその後ろめたさを自覚したとき、公共空間の女性裸体像に向き合おうと私は決意した。やがて調査を進め、その出自が明らかになるにつれて、「見なくてもいい彫刻」はひるがえってこう言っているのだと思い至るようになった。「彫刻を見よ」と。

あの裸の女たちはどこからやってきたのか。彼女たちの物語を語りたい。

軍人像から平和の女性裸体像へ

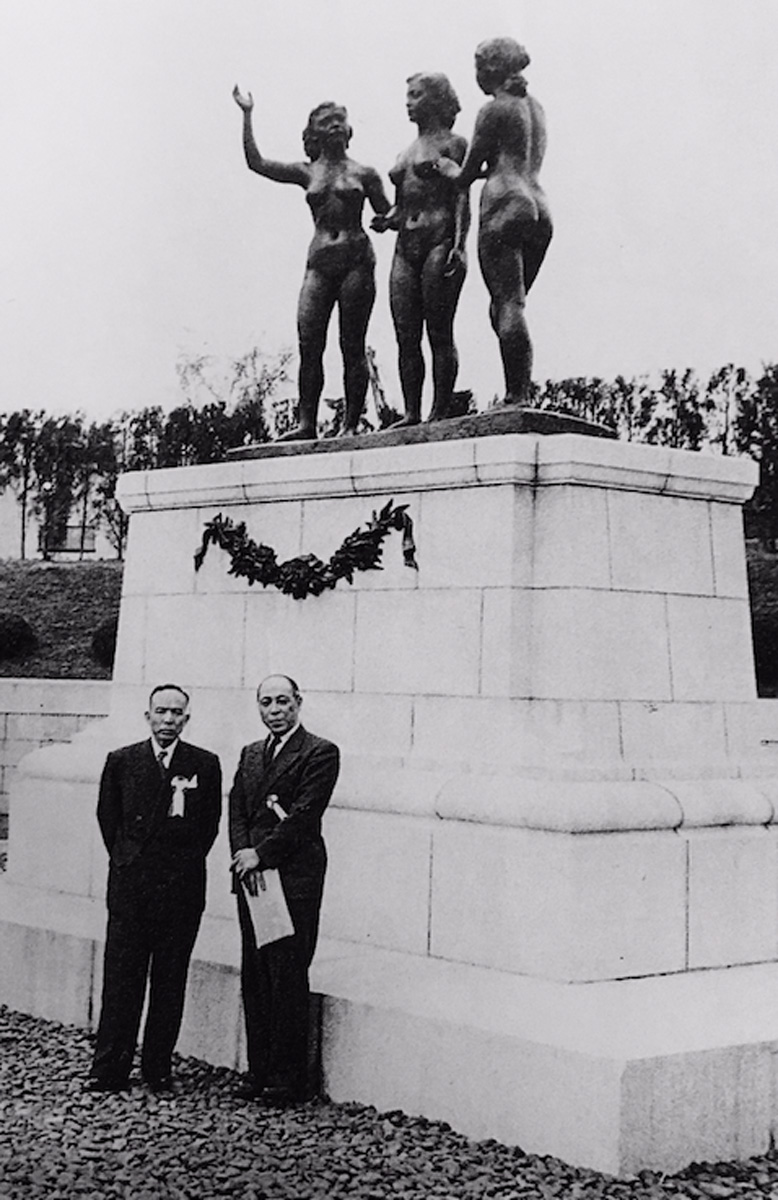

リノベーションされた台石と菊池一雄作《平和の群像》の前に立つ菊池一雄(右)と吉田秀雄(左)

[出典:『電通 一〇〇年史』電通一〇〇年史編集委員会、2001年、171頁]

1951年、皇居濠端の三河田原藩上屋敷跡、三宅坂小公園に《平和の群像》が建立された。《平和の群像》の正式名称は「広告人顕頌碑」という。広告人顕頌碑は電通(当時の正式名称は日本電報通信社)が建設し、東京都に寄贈された広告功労者顕彰のための記念碑で、台座の上には東京藝術大学彫刻学科教授・菊池一雄が「愛情」「理性」「意欲」をテーマとして原型を制作した三体の裸婦彫刻《平和の群像》が据えられた★2。

『電通 一〇〇年史』および『電通創立五十周年記念誌』によれば、この《平和の群像》こそ、この国の公共空間に初めて誕生した女性裸体像である。

再掲載「死に方の選択」

その中で、コロナウィルス問題で、改めて「自分自身の死」や「死に方」について考えるのも悪くないかと思うので、一部を自己引用しておく。

(以下自己引用)

死に方の選択

ほとんどの人間は「生き方の選択」は人生の節目節目で否応なしに考えさせられるが、「死に方の選択」は、これから自殺しようと思っている人間以外はあまり考えないだろう。だが、ここで言う「死に方の選択」とは、自殺方法の話ではない。自殺も含めて、「自分はどういう死に方をしたいか」ということを予め考えておくのもいいのではないかという、まさに前回記事で私が嘲笑した「人生会議」が提言していることそのものかもしれない。あのポスターは糞だし、厚労省が税金の無駄遣いをしているのも確かだが、その提言は悪くないし、ポスターやプロジェクトなど作らなくても提言だけで十分な話である。

あなたが、自分の死に方が選択できるなら、あなたはどんな死に方がいいか。

下級国民として一生奴隷暮らしで生きるくらいなら、戦場で討ち死に斬り死にしたいと、若者なら考えるだろうが、それには外国の傭兵になるか、日本が憲法改正して憲法九条を無効化する必要がある。自殺志望の若者のために国民全体を不幸のどん底に陥れるわけにはいかない。

まあ、ここでは、神か悪魔があなたの前に現れて、「お前は自分の死に方を自分で選んでいいぞ」と言ったという前提での空想だ。だが、それは自分の死を予め考える、なかなか貴重な思考実験だろう。

もちろん、一番いいのは突然死である。何の恐怖も不安も無いままに死ねるのだから、それが一番(当人にとっては)幸福な死に方だと多くの人が認めるのではないか。

そういう意味では、飛行機事故や電車事故や自動車事故の被害者になるというのは、案外「いい死に方」だと私は思う。ただ、周囲を巻き込むことが多いから、それよりむしろ、冬の凍った路上で滑って転んだ拍子に固い地面に頭を打って死ぬという間抜けな死に方も、「いい死に方」だろう。昔、職場の同僚が酔っ払って駅の階段から転落して死んだが、若い身空で死んだのは気の毒ではあるが、死に方としては、今にして思えば「いい死に方」である。ちなみに、死後の周囲の評価や迷惑云々はここでは問題外とする。あくまで、当人にとっての「幸せな死に方」である。

普通の人間は、ほとんどが病死する。老衰死(自然死)するまで生きられるのは稀だろう。老衰したあと、たいていは何かの病気で死ぬのである。そこで、あなたはどういう病気で死にたいか、というのを考えてみるのは、非常に現実的な問題かと思う。

1)疫病、あるいは急性疾患

2)慢性病

の2つに大別されるかと思う。(ただの思考実験なので、もちろんいい加減な分類だ。)

疫病や急性疾患で死ぬのは、ほとんどの場合は自分で選ぶものではないが、実は「慢性病で死ぬ」は自己選択できる(不養生をするか、治療を拒否する。)のである。これは神頼みや悪魔頼みしなくてもいい。

その中で、現代人に多いのは

1)癌

2)高血圧由来の「脳卒中」など

3)糖尿病(由来の臓器異常)

の3つではないか。私の父は2)で死に、母は3)で死んだが、どちらも急死である。つまり、病院での闘病生活はまったく無かった。これは本人たちにも家族にも幸福だったと思う。まあ、私以外の家族がどう思っているかは知らないが、本人たちにとっては「幸福な死に方」だったと私は思っている。つまり、死への不安や恐怖に苛まれることもなく「頓死」するのが「いい死に方」だという私の前提で考えれば当然そうなるわけである。

いや、もちろん、致死性の病気の長い闘病生活の中から、目の前の死を見つめ、精神の高みに上る人々もいるだろうが、それは非常にまれな例外だろうと私は思う。

どんなに生命の残りが少なくても、ベッドで寝た切りのまま数少ない日数を生きることで人生の幸福を実感する、という例もあるかもしれないが、そういうことなら、別に病人になる前に「何もなくても、何もできなくても、周囲に存在価値を認められなくても、自分は生きているだけで幸福なのだ」と思えばいいのである。つまり、闘病生活それ自体に何かのメリットがあるのではなく、一部の人間はそういうことを「機会」「機縁」として精神を高める可能性もある、ということだ。

だが、ほとんどの人にとっては「目の前の死」は直視しがたい、恐怖や不安の対象である。

ならば、即死が一番「いい死に方」だと私は思うわけで、それなら、「癌よりはうまく即死できる可能性が高い」脳卒中がいいかなあ、とだいたいは思っているのだが、時々、血圧が200を超えたりすると不安になるのが、まさに凡人の凡人たるゆえんだwww

なお、通常血圧は「年齢+90」程度で安定しており、なぜか1か月に一回、2、3日ほど180を超える数値が出るのだが、その原因は不明だ。ある種の周期性があるのかもしれず、あるいは狼男が満月だと狼になるようなものかwww

「表現の自由」問題が紛糾する理由

割と重要な内容だと思う。

(追記)下の長々しい文章を一言で言えば、「日本社会は表現者にまともなカネを払え」ということである。

(以下自己引用)

「表現の自由」問題というのは、敵と味方をはっきり分けてしまうようなところがあり、表現者に属する人々は、ほんの少しでも表現の自由を制限する話になると、「一歩でも譲ると、その制限はどんどん拡大して、表現の自由が大きく侵害されるから、絶対に譲ってはならない」と団結する。自分で表現しない人間は、「短歌や俳句のように、自分で自分を制限の中に閉じ込めて表現を探るジャンルさえあるのだし、多少の制限による不自由より公序良俗を害さないほうがいいんじゃね(ぶっちゃけて言えば、なぜあんな不快なものを公衆の前に出すのか、理解できない。)」と思うわけだろう。この両者の争いは、お互いにまったく譲らない点ではほとんど宗教上の争いに近い。後者は突き詰めれば自分の個人的な美意識にしか議論の基盤は無いから、だいたいの場合にこの論争は後者があきらめて話は終わることになる。だが、膨大な大衆に「発言権」があるSNSの時代には、この問題は何度でも繰り返されるだろう。

それは、実は、「表現の自由」問題が常に「公開の自由」とセットになっているからだ、というのが私の考えである。

確かに、ある時代の観点からは不道徳であっても、「人類の精神的範囲を広げる」ことに寄与した表現はたくさんあるだろう。マルキ・ド・サドもニーチェもそうであり、ソクラテスですらその思想(当時の知識層への批判)が青少年に悪影響を与えたとして毒死させられたわけだ。

つまり、道徳や美意識は時代や場所で変わる、というのは事実であり、その社会の基準に反する思想でも貴重なものはあるわけだ。そして、その思想が犯罪であるとされるのは、それが「公開されたからだ」というのは誰でも認めるだろう。(サドの場合は、著作自体が問題にされたかどうかは知らない。別の「犯罪」で投獄されたような気がする。)

で、ここで「公開の自由」について下品な話をするが、排便や排尿には公開の自由はあるだろうか。当人にとっては、やむにやまれない衝動による行為であり、それを我慢することが一瞬もできないなら、無数の人の目の前でも排便していい、という法律を決めている社会はほとんど無いと思う。つまり、「表現の自由」というのは、それほどの切実さを持ったものであり、それができないと死ぬ苦しみを持つようなものなのか。そして、それは、是が非でも公開しなければならないものなのか。

私にはそうは思えない。一般論として、カネのためにこそ表現はするのであり、「お前の作品を封印する代わりに一億円やろう」と言えば、この問題は即座に解決する、というのはあまりにシニカルだろうか。つまり、表現者への報酬があまりに安く、あまりに安定性が無いから、表現者たちはほんの僅かな「表現の機会」でも失ったり制限されたくないわけで、そこで大同団結して戦うのだ、というのが私の考えだ。

そういう経済的側面から「表現の自由」問題を捉えた論考を私は見たことがないので、一石を投じてみたのである。

なお、私は無数の表現者によって自分の人生に多くの幸福と喜びを与えられてきた人間であり、表現の才能を持ち、努力する人間を世界の何より尊敬する者である。