(2) “お盆” に見る 「中国産 “産地偽装” 仏教」 に騙される日本人

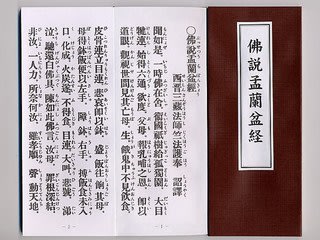

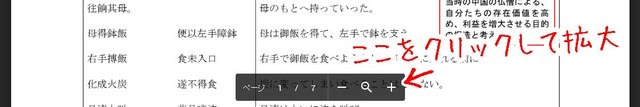

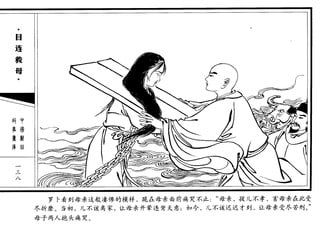

すでに上記の 「盂蘭盆経」 はお読み頂いたことと思う。

いかがであろうか?

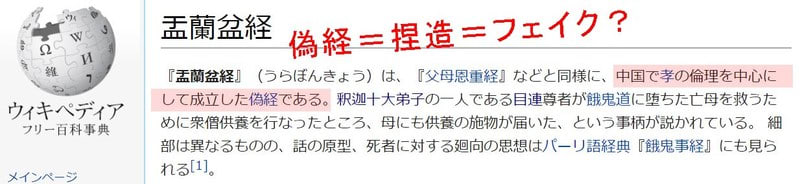

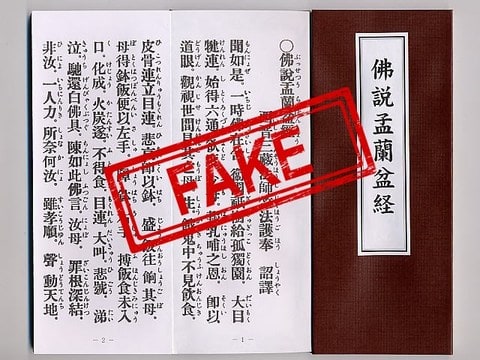

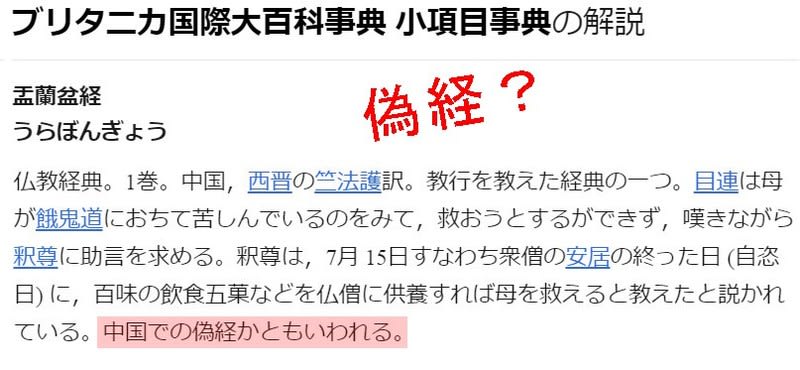

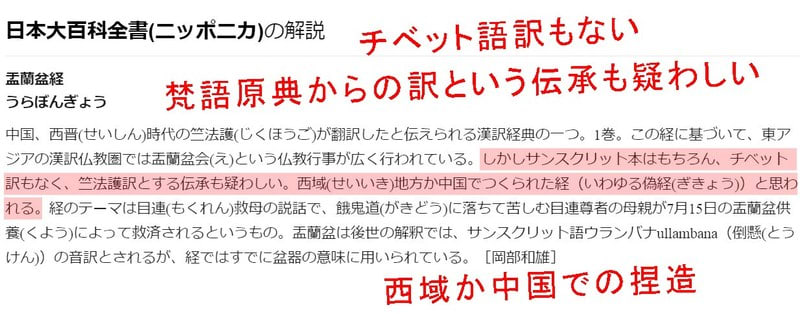

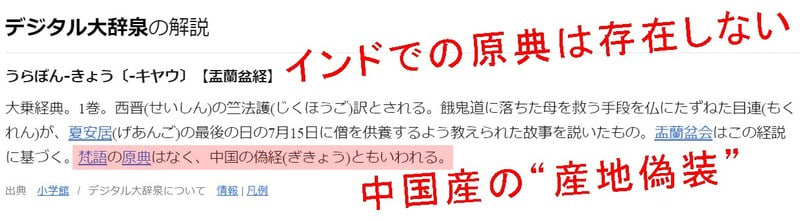

この捏造された文書は日本では、インドから中国に伝わって “漢訳” された “仏典” として約1500年間ほとんど疑われずに崇められ、読経されてきた。しかし今日、文献学的には偽経(偽造の経典)とみなされている。

21世紀の今日現在でも、特にお盆の時期には、この 「盂蘭盆経」 は、「お盆」 の由来、拠りどころとして日本の津々浦々のお寺の住職の法話で言及されたり、引用されたりしていることであろう。

実際、日本の仏教の僧侶がお盆に先祖供養の 「お勤め」 をして金銭物品を受け取る理由と根拠は、ほぼ1500年間、まさにこの 「盂蘭盆経」 という仏典の “絶対的権威” だったのである。

“日本の葬式仏教の拠って立つ土台” と言ってもいいくらいの確固不抜の “理論的根拠” であり、かつ “マニュアル” だった のである。

何しろ当の仏典の中でお釈迦様が死者への供養の仕方を、日付から盆に載せる食べ物まで懇切丁寧にこと細かに指示しているのだ。

しかし、その “周到なマニュアル的性格” こそ、インドのオリジナルの仏典らしくない怪しい点なのである。

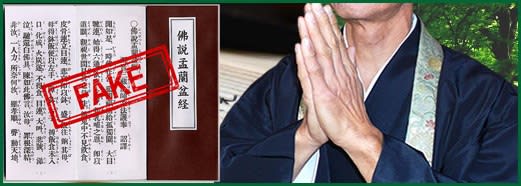

しかし、葬式仏教にとって自らの存在意義、そして仏教学的根拠と思われていた当の最重要の経典が、今日の宗教学者や文献学者からは “偽経=捏造=フェイク” とみなされ、これはすでに “定説” となっている。

そして、これに対する有力な反論、つまり 「いや、そんなことはない、これはやっぱり本物だ!」 という反論は、仏教界でも歴史学界でも情けないことに皆無なのである。

おそらく、日本の “葬式仏教という業界” では、僧侶が 「盂蘭盆経は “偽経” である」 と口に出して言うことはずっと “暗黙のタブー” になっているに違いない。このタブーを破ることは、“業界の崩壊” につながりかねないだろう。

或る程度の知的レベルの住職たちは、この潜在的な問題に気づいているはずである。そして 「盂蘭盆経」 への不用意な言及が場合によっては藪蛇(やぶへび)になる危険性も考慮していることだろう。

この事例は何を意味するのか?

はっきり言おう。

ある国民が、何百年も何千年も騙され続けていることがあるということだ。

あなただけではない。 あの聖徳太子も騙されたのである。 斉明天皇も、持統天皇も、聖武天皇も、清少納言も騙されたのである。現代のザウルスの場合は 「何かヘンだぞ」 と思ってちょっと調べたら、真実がすぐに出てきたのである。一般常識とアカデミズムの情報較差は、ネット時代では素人でもその気になれば簡単に乗り越えられるのだ。

ふつうの日本人は、いくらネット時代になっても、自分で確かめようとしないので、皆ずっと騙され続けているのだ。これほどまでに何百年も何千年も騙されていても気がつかないのは日本人だけではないだろう。教育水準の低いアジア、アフリカ、南米の国々では普通のことであろう。

実際、この記事で客観的な証拠を挙げてこれだけきちんと説明しても、「まさかそんなわけないだろ」 と思いながら真実を受け入れることに躊躇する日本人の方が圧倒的に多いであろう。ここまで読んできているあなたはどうであろうか?

ザウルスは歯に衣(きぬ)着せずに客観的な事実を証拠とともに伝えるが、世間一般ではそうではない。この日本という国では、主張の内容が特定の産業や職業集団の利権を脅かす可能性がある場合は、ふつうは多少気を使って、目立った発表を差し控えるとか、表現を曖昧にするとか、なるべく断定を避ける表現にするとかして “忖度” をしているのだ。

なので、そうした “忖度環境” にあっては重要な事実が世間のほんのごく一部のひとには知られていても、無知で無関心な一般大衆には何百年も何千年も気づかれないということが実際に起こり得るのである。

ここまで言っても、まだ半信半疑のひとが圧倒的に多いであろう。そういうひとたちのために、さらに以下に、別の角度からの証拠を提示しよう。

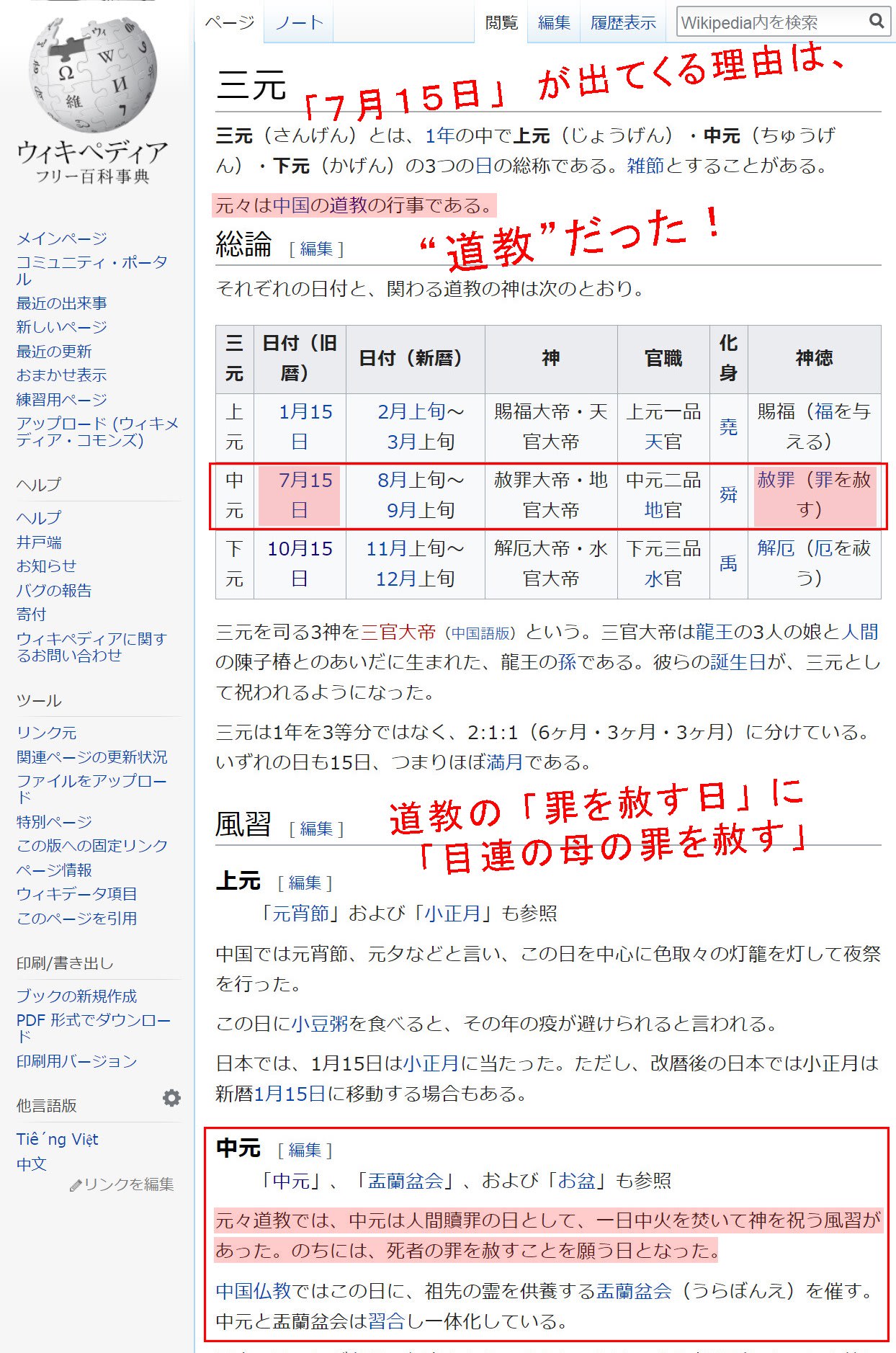

「釈迦の助言 にしたがい、“7月15日” に仏教の僧侶に “供養” してもらった “おかげで” 目連の “母親” はその “罪を赦された”」 というのがこの “偽経” のストーリーではなかったか?

一皮むけば、“道教と儒教のてんこ盛り” ではないか?

ここまで見てくれば、もう明らかであろう。仏教伝来以来、葬式仏教の盤石の基礎であったこの 「盂蘭盆経」 は、6世紀の中国の僧の手になる “産地偽装” の “フェイク仏典” だったのである。

当時すでに行われていた 道教の死者供養の伝統 と 儒教の“孝”の精神 を、仏陀の優秀な弟子の話というでっちあげの仏典に巧妙に織り込んだのである。そうやって、中国の土着信仰(道教、儒教)を当時圧倒的な人気を博していた仏教の装いで無知な大衆にスムーズに受け入れさせようとしたのである。

そもそも “先祖供養” という要素は、インドで生まれた仏教には皆無である。“先祖崇拝“ という観念は、インドの原始仏教の “輪廻転生” の思想とまったく相容れない。

要するに、この偽作者の本当の目的は、ブッダの本来の教えを広めるためではないのだ。単に自分の属する僧侶集団の利益と繁栄のためである。だからこそ平気でブッダの教えとは無関係の話をでっちあげることができたのである。

当時すでに “伝説のスピリチュアルスーパースター” として絶大な人気を誇っていた “ブッダ・ブランド” を利用しない手は無かったのである。

ブッダのストーリーの “スピンオフ” を手持ちの材料(道教、儒教)ででっちあげ、無知な大衆を騙して引き込むのはたやすいことだったのだ。

経典を書けるというだけで当時はたいへんな知識階級に属しているわけで、そうした人間にとって、文字を読むことも書くこともできない人々をいかに大衆操作するかが一大関心事だったはずである。

しかし、6世紀のこの仏典の偽作者は、まさか自分の “でっちあげ” が日本にまで渡って、やがては 日本の葬式仏教の繁栄の礎(いしずえ)になろうとは夢にも思わなかったに違いない。

けっきょく、この捏造された仏典には、仏陀の教えなどかけらもないのだ。しかし、聖徳太子もこれが仏陀の本当の教えだと信じて疑わなかったであろう。