2017年10月2日(16:30~17:50)に開催された萩尾望都先生特別公開講座に行ってきました。今回は女子美術大学1年生向けの公開講座です。ほとんどが若い学生さんでしたが、一部(60名)に一般公募による熱心なオールドファンが参加されていました。その中の一人として紛れ込みました。

「仕事を決める、選ぶ、続ける」というタイトルで、萩尾先生が若い学生さんに向けて、これから仕事を決める、続ける上で大切なことを話されました。とても個人的なことを、かなり深く突き詰めてお話され、私も伺ったことがないお話も出てびっくりしたりしました。「イグアナの娘」のプレゼントのエピソードは実体験だそうですが、あの作品、それだけではありませんでした。それから山岸凉子先生の霊感バリバリのお話もとても興味深かったです。

聞き手は女子美術大学 アート・デザイン表現学科メディア表現領域の内山博子先生。私はいつものようにメモと記憶で書いていますので抜けや思い込みはあるかもしれませんが、大間違いはないと思います。ご容赦ください。

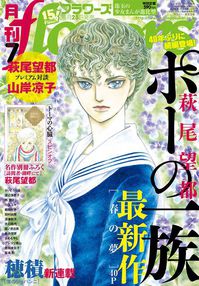

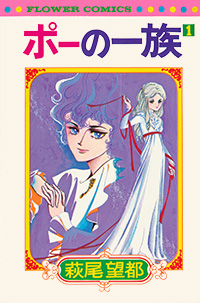

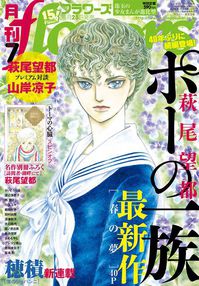

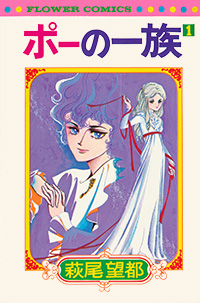

40年前に描いた「ポーの一族」という作品に最近新しいエピソードを描きました。「春の夢」というのですが、そのときの『flowers』という本の表紙です。そのときの編集の人に「読み切りで描きます」と言ってたのですが、約束というのは往々にして破られるものでして、1回では話が入りませんので、続きを描かせてくださいと言って、今年の春ぐらいからまた残りを描きました。最終的に「ポーの一族 春の夢」という単行本になりました。

40年前に描いた「ポーの一族」という作品に最近新しいエピソードを描きました。「春の夢」というのですが、そのときの『flowers』という本の表紙です。そのときの編集の人に「読み切りで描きます」と言ってたのですが、約束というのは往々にして破られるものでして、1回では話が入りませんので、続きを描かせてくださいと言って、今年の春ぐらいからまた残りを描きました。最終的に「ポーの一族 春の夢」という単行本になりました。

みなさん、読んで下さってありがたいと思います。40年ぶりに描くものですから、顔も全然違っていて「何このかつらは?」と言われたり。仕事しながらアシスタントたちが山口百恵の「イミテーションゴールド」という歌があって、去年の彼と今年の彼を比べて「声が違う、年が違う」という歌なのですが、「顔が違う、身長が違う」と歌われていたのです。職場はいつもシビアです(笑)。

〔先生が20代のときの、マンガ家としてちょうど売れ始めた頃の写真。現在探索中です。萩尾先生が自転車を引いてる記事でした〕

この頃は12時~4時くらいまでずっとマンガ描いていました。職業としてマンガ家を選んだ理由は、本当にマンガが好きだったからです。マンガ家になって何が大変だったかというと、編集とのバトルでもないし、アイディアが出ないことでもなく、とにかく親との関係が非常に大変でした。

私の両親は二人とも大正生まれで、マンガなどは全然読まないで育ってきた人たちです。ですから私がマンガを読んで育ってマンガ家になりたいと言い出したときには、頭から大反対です。何故そんなくだらないことをするのか。童話の挿絵画家ならまだ認められるけれど、マンガなんてひらがなを読めるようになったら卒業するものと思っています。それくらい意識のギャップがあるのです。

でも私はどうしてもなりたくて、投稿して、デビューして、マンガ家になりました。原稿料をもらえるようになって、母は少しは認めてくれたのですけれど、どのみちつまらないことをやっている、という意識は変わりません。ずっと「いつやめるの?どうしてまだ描いてるの?どうして親の言うことを聞かないの?」と延々10年も言われ続けました。

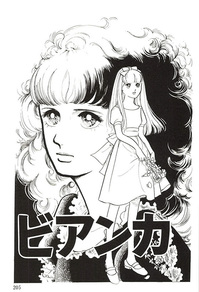

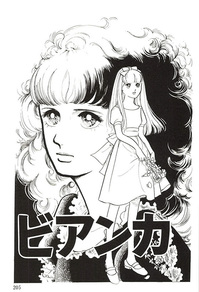

●「ビアンカ」

これはまだ実家の大牟田にいる頃に描き上げた作品です。実家で描き上げて編集部に送っていました。デビューしてから編集さんに描きたいエピソードをプロットにして送るのですけれど、もっと小学生向けのかわいらしい頑張る女の子の話を描いて欲しいと言われ、ボツにされてしまいます。私自身が「頑張る」女の子ではなく、うじうじしている子でした。そういう子を描いたらいけないのかな?と思いながら描いたのが「ビアンカ」です。これはボツにならずにいいよと言ってもらえたのです。ビアンカはおうちに不幸があって、親戚の家に預けられていて、空想ばっかりして森で踊っている、ちょっと変わった女の子です。私にとってはすごく好きな作品です。

これはまだ実家の大牟田にいる頃に描き上げた作品です。実家で描き上げて編集部に送っていました。デビューしてから編集さんに描きたいエピソードをプロットにして送るのですけれど、もっと小学生向けのかわいらしい頑張る女の子の話を描いて欲しいと言われ、ボツにされてしまいます。私自身が「頑張る」女の子ではなく、うじうじしている子でした。そういう子を描いたらいけないのかな?と思いながら描いたのが「ビアンカ」です。これはボツにならずにいいよと言ってもらえたのです。ビアンカはおうちに不幸があって、親戚の家に預けられていて、空想ばっかりして森で踊っている、ちょっと変わった女の子です。私にとってはすごく好きな作品です。

●マンガ家になるまで

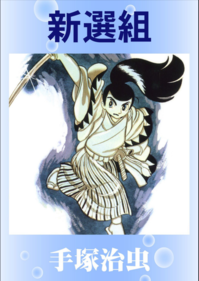

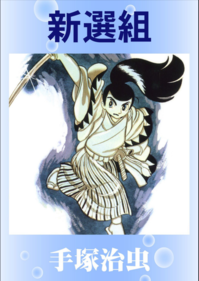

高校2年生の終わり頃の冬、お年玉で手塚治虫の「新選組」という本を買って読みました。手塚治虫の本は子供の頃からとても好きで、たいていのものは読んでいたのですが、その作品には「ガーン」と頭を打たれるようなショックを受けてしまいました。主人公たちの幕末の世界にのめり込んで、1週間ぐらいそのことで頭がいっぱいになってしまいました。自分はあの作品にこんなにショックを受けたのだから、誰かにこのショックを返したいと思って、マンガ家になろうと決めたのです。

高校2年生の終わり頃の冬、お年玉で手塚治虫の「新選組」という本を買って読みました。手塚治虫の本は子供の頃からとても好きで、たいていのものは読んでいたのですが、その作品には「ガーン」と頭を打たれるようなショックを受けてしまいました。主人公たちの幕末の世界にのめり込んで、1週間ぐらいそのことで頭がいっぱいになってしまいました。自分はあの作品にこんなにショックを受けたのだから、誰かにこのショックを返したいと思って、マンガ家になろうと決めたのです。

それまでもマンガは描いていて、肉筆同人誌などをやっていました。今はちゃんと印刷した同人誌がたくさん出ていますが、当時は印刷技術などなかなか一般の高校生の手元にはなかったので、みんなで描いた原画を閉じて、グループで配って読んでいました。そういう同人には入っていて、マンガ仲間はいました。いつもマンガを読んで、あの話はおもしろいね、この話はどうなるのかな?という話ばかりしていましたが、親には内緒でした。

マンガ家になりたいと思っても親に知られたら絶対に反対される、投稿して少しずつ実績を得てお金を稼げるようになってから、少しずつ言おうと作戦を考えました。母は私のマンガ友達を嫌っていましたので、友達から送られてくる本を別の友達のところに一度送ってもらって、そこへ受け取りに行ったりしていたほどです。

本については、親がいいと言った本はご褒美で買ってもらいましたが、それ以外はこっそり学校や友達の家で読んでいました。あるとき、本屋さんで好きな本を買ってよいとめずらしく母が言いました。私は喜んで書棚から「点子ちゃんとアントン」※というすごくかわいらしい表紙の絵の本を見つけて買いたいと言ったら、即座に却下されてしまいました。替わりにこれを買うようにと言われたのは「ナイチンゲール物語」です。結局「パスツール伝記」にしました。偉人伝を読むようによく言われました。

本については、親がいいと言った本はご褒美で買ってもらいましたが、それ以外はこっそり学校や友達の家で読んでいました。あるとき、本屋さんで好きな本を買ってよいとめずらしく母が言いました。私は喜んで書棚から「点子ちゃんとアントン」※というすごくかわいらしい表紙の絵の本を見つけて買いたいと言ったら、即座に却下されてしまいました。替わりにこれを買うようにと言われたのは「ナイチンゲール物語」です。結局「パスツール伝記」にしました。偉人伝を読むようによく言われました。

※エーリヒ・ケストナー著、挿絵はヴァルター・トリーア。

そんなふうに母は大変厳しい人でしたが、私も好きになったものは諦めません。母も頑固ならば私も頑固なので、言うことを聞きません。当時は家でマンガをこっそり描いていました。でも消しゴムのカスが机の上にいっぱいあるので母は気付いてしまいます。「勉強しないで何してんの!」と叱られました。そんな状況でしたので、母に原稿は絶対に見せませんでした。描いたものは鍵のかかる引き出しに入れていました。

「ビアンカ」はデビューして5作目か、6作目位です。原稿料がちょくちょく振り込まれてきました。当時は大体1枚1,500円くらいでしたでしょうか。母もお金が稼げるのなら大目に見ようという感じで、私がアルバイトでもしているような感覚だったのです。

「ビアンカ」はデビューして5作目か、6作目位です。原稿料がちょくちょく振り込まれてきました。当時は大体1枚1,500円くらいでしたでしょうか。母もお金が稼げるのなら大目に見ようという感じで、私がアルバイトでもしているような感覚だったのです。

●デビューについて

当時の大牟田にはマンガ家が結構住んでいました。私は大牟田北高校に行っていましたが、少し離れたところに不知火学園という高校があり、そこに平田真貴子さんという方がいらして、高校2年生のとき『少女フレンド』でデビューしていました。そういう人がいるという話を聞きつけて、同人誌の友達と一緒に平田さんに会いに行きました。「お仕事はどうですか?学校に行きながら仕事するの大変ですよね」というような話をしました。「卒業した後はどうするのですか?」と聞いたら「講談社が上京して来いって言ってるから行くわ。」とおっしゃった。それで平田真貴子さんを通して講談社に紹介してもらったのです。

高校を卒業して専門学校の1年生のときにお小遣いを貯めて上京しました。講談社に紹介してもらうと担当さんがついてくれて「私宛に原稿を送ってください」と名刺を渡されました。「すぐ描いて送ります」と言って半月くらいで20枚ほど描いて送りました。せっかくのチャンスですから、ここで頑張らないといつ頑張るんだと思って必死でした。「送ります」と言ってなかなか送ってこなかったら見捨てられてしまうと思ったのです。

1作目は「ルルとミミ」という作品でしたが、1作載ったら順調に載るというわけにはいきませんでした。編集に「こういうのを描きたい」とストーリーを送ったのですが、ダメだと言われて、随分ボツにされました。その中でも「ビアンカ」はOKをもらえたのです。

そのあと、編集さんが「上京してマンガを描きなさい」と言ってくれたので上京して住もうとしたのですが、両親が厳格だったので「東京で一人暮らしなんてとんでもない」と頭ごなしに反対されました。ちょうど上京したときに知り合った竹宮惠子さんが、当時は桜台にお住まいだったのですが、「萩尾さんはいつ上京してくるの?」と。「親が女の子が一人暮らしをするなんてダメだと許さないので、まだちょっとわかりません。」と答えると「じゃあ二人で住みませんか?」と言ってくれたのです。非常にありがたかったです。親にも「ちゃんと女の子と住むから」と言って、上京を許してもらいました。共同生活を2年くらいしました。

●会社をたてた頃

「ポーの一族」を描いたのは共同生活は解散していまして、近場(井草)に住んでいたときです。連載中はあまり好評ではなかったのですが、単行本になりましたらちゃんと売れて本当にホッとしました。「ポーの一族」の後にちょっとブランクがあって「トーマの心臓」を始めたのですが、これを描いた頃は埼玉県の田舎の方に半軒家みたいのを借りて住んでいました。

「ポーの一族」を描いたのは共同生活は解散していまして、近場(井草)に住んでいたときです。連載中はあまり好評ではなかったのですが、単行本になりましたらちゃんと売れて本当にホッとしました。「ポーの一族」の後にちょっとブランクがあって「トーマの心臓」を始めたのですが、これを描いた頃は埼玉県の田舎の方に半軒家みたいのを借りて住んでいました。

その頃からだんだん単行本のお金も入って、通帳にお金が貯まり始めました。ちょうど退職した父が通帳の管理をしてあげるから会社にしようと言ってくれました。私もお金の計算をするのは面倒くさいし、お父さんがやってくれるのならと思って頼んだのです。それで望都プロダクションという会社をつくり、父が社長になりました。父は母とともにマンガを描くことに反対していたのですが、こんなふうに協力してくれるなんて、ありがたいと思ったのです。でもそれからが大変でした。

父は毎月上京してきて、家に来ます。家では私は仕事をしていてアシスタントさんたちが来ています。そうすると父の寝る場所がないから旅館に行ってもらうのですが、父はそれが不満なのです。母から怒りの電話がかかってきます。「あなた、お父さんがせっかくあなたの手伝いをするために上京しているのに家に泊めずに、他の人泊めてるんですって?」「いやあの人たちお手伝いしてるから」「その人たちに帰ってもらいなさい」「そうすると仕事できないから」「じゃあその人たちを旅館に泊めればいいじゃない」「それも仕事にならないから」と毎回なだめて旅館に行ってもらいました。苦労しました。

仕事が終わってアシスタントさんたちにお給料を払います。父がそれを横で見ていて、みんなが帰った後「どうしてあの人たちにお金払うの?あの人たちはあなたのお弟子さんでしょう?」まぁお弟子さんと言えばお弟子さんですが。「普通はね、お弟子さんがお金をもってくるんだよ。」と言うのです。「私は絵の塾を開いているわけじゃないから。」と何度言ってもわかりません。定期的にそう聞いてくるのです。「みんなそうしているんから」と言っても、2ヶ月くらいするとまた「何故あの人たちにお金を払うんだ?」と同じことを言うのです。

そういうのが積もり積もって、あるとき大げんかしたのです。とうとう親が怒ってしまって「親をないがしろにして言うことを聞かないのは仕事なんかしてるからだ、やめなさい。」と父と母が言ってくるわけです。もう私も腹が立って、少しは応援してくれると思ったから、社長になってもらったり、好意をもとうと思ったのに、結局最後はやめなさいかと思って、完全に決裂しました。それが1979年頃です。

それまでも両親は、アシスタントさんたちのことであの人をやめさせたいだの、この人はダメだとか、勝手なことを言っていました。また父が勝手にどこかの教室の宣伝など変な仕事をもってくるのです。私はそんなもの描く暇ないからと言うと「じゃあお父さんが描いてあげよう」ということもありました。

そのケンカの後、3年ほど両親とは口をききませんでした。一生口をきかなくてもいいわ、葬式にだって出てやらないと思ってました。でもお中元とか年賀状とか、そういったものはしていました。明太子を送ったら「結構なものをいただきまして、ありがとうございます。こちらもなにやら送りましたから。」と電話がありました。「そちらの方はどうかね?通帳はお父さんが管理してやろう。」「いや結構でございます。」そんな状態が3年続きました。3年で終わったのは私が交通事故に遭ったからです。

●モスクワでの事故

1982年の年末、バレエやオペラを観る冬のモスクワ旅行に参加しました。そこで観光バスが雪道で除雪車と正面衝突してしまったのです。そのままモスクワ郊外のポトキン病院というところに入院しました。頭蓋骨骨折と手首のねんざと、足を7~8針縫いました。でも頭蓋骨骨折の方は帰国してからわかったのです。ポトキン病院でレントゲンを撮ったのですが、現像したものが真っ黒なのです。お医者さんが今日の枚数はもう撮れないから、また今度にしようと言うような状態でした。ポトキン病院はすごく大きな病院で、4階建、5階建てのアパートメントみたいなものがたくさん建っていてそれが全部病棟で、近代化されていたのですが。病院のある一角に日本人の患者が全部収容されていて、そこにエレベーターが3機あるのですが1機しか動いていなくて、それも床にぴったり止まらず少しあがったりさがったりするのです。当時ソビエト連邦だったのですが「ソビエト連邦の崩壊は近いのではないか」と内心思いました。でも入院費は全部タダなのです。社会主義国というのは悪いことばかりではないと思いました。

2週間入院していましたが、頭を打っているので意識が朦朧としていて、1日に2~3時間しか目が覚めずにあとはずっと寝ている状態でした。ご飯を食べて、寝てしまう。あとは日本人の患者に川崎さんという人がいたのですが、この人はバスの運転席の近くに座っていて、足の指とか全部で11カ所も骨折したのでベッドに縛り付けられていて、私の病棟の1階上にいたのです。私はちょっと目が覚めると川崎さんのお見舞いに行って顔を見て帰ってくる。そんな毎日でした。

ですが、2週間がたったとき、いきなりパチッと目が覚めたのです。それで一日中起きられるようになりました。無事に帰国して、もう一回診てもらおうと順天堂病院に行きました。そこでレントゲンを撮ってもらったら、お医者さんに「頭蓋骨骨折をしている」と言われました。骨折と言ってもヒビが入っている状態です。その先生は編集がつてをたどって頼んでくれた世界で五本の指に入る脳の手術の権威のお医者さんだったのですが、「変だなぁ。普通ここを骨折すると脳みそが豆腐みたいにぐちゃぐちゃになるんだよ。」と。丈夫な頭蓋骨でよかったです。

この事故については、不思議なことがありました。私が事故にあったのは12月30日の朝の11:30くらいです。同じ12月30日の11:30くらい、日本時間なので実際はタイムラグがあるのですが、この時間に母が自転車から落ちて頭部を打撲しているのです。頭が痛くて年末正月は寝ていたそうです。私が事故に遭って頭を打ったという話を少し後に聞いて、私が帰国した際に羽田か成田に両親が「無事で良かったね」と迎えに来てくれたのですが、そのときに母が自分が自転車から落ちた話をしました。「あなたはね、お母さんのおかげで助かったのよ。お母さんが頭を打ったから、あなたは軽くて済んだ。」と、言われてみるとそうかもしれないとちょっと思わず思ってしまいました。シンクロニシティのようなものがあるのかもしれません。

この後の親との関係では「マンガのことはちょっととりあえずおいておこう」という感じでした。マンガの話をすると私が怒ることがわかっているので、親もマンガの話は極力しないようになり、やめろとは言わなくなりました。その話は箱に入れて蓋をして、当たり障りのないところでコミュニケーションをとるようになりました。

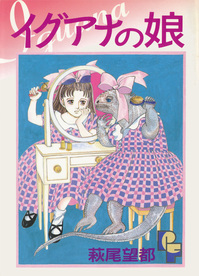

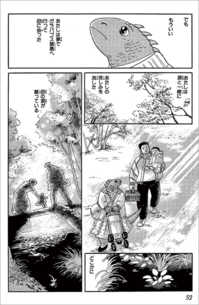

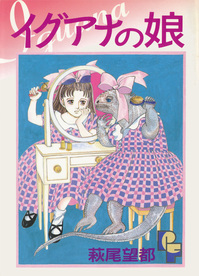

●「イグアナの娘」

親になんとかマンガを描くことを認めてもらおうと思って、心理学の本をずっと読んでいたのですが、どう言ったら理解してもらえるのか、わかりませんでした。結局、占いの本を読んだら「相性が悪い」と書いてありました。相性が悪いのならどうしようもないなと思いました。そして、親と話しても話しても通じないのは、話している言葉が違うのではないか。もしかしたら私は人間ではないのかもしれない。人間ではないから、いくら話しても通じないのだと思いました。人間ではないのなら、私はいったい何なのだろう?。ふと「イグアナかもしれない」と思い、「イグアナの娘」という話が生まれました。これは自分はイグアナだと思っている女の子の話です。

親になんとかマンガを描くことを認めてもらおうと思って、心理学の本をずっと読んでいたのですが、どう言ったら理解してもらえるのか、わかりませんでした。結局、占いの本を読んだら「相性が悪い」と書いてありました。相性が悪いのならどうしようもないなと思いました。そして、親と話しても話しても通じないのは、話している言葉が違うのではないか。もしかしたら私は人間ではないのかもしれない。人間ではないから、いくら話しても通じないのだと思いました。人間ではないのなら、私はいったい何なのだろう?。ふと「イグアナかもしれない」と思い、「イグアナの娘」という話が生まれました。これは自分はイグアナだと思っている女の子の話です。

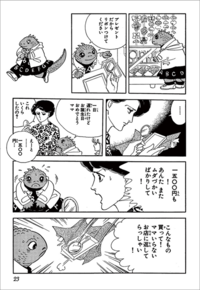

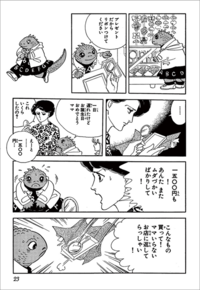

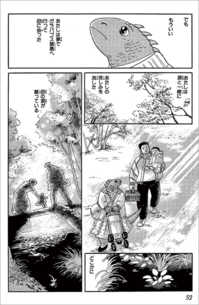

あるお母さんが子どもを産んでみたら、イグアナでした。強いショックを受けます。家に連れていって育てるのですが、その子のことを好きになることができません。お母さんにはイグアナに見えても、まわりの人には人間の赤ちゃんに見えているのです。

あるお母さんが子どもを産んでみたら、イグアナでした。強いショックを受けます。家に連れていって育てるのですが、その子のことを好きになることができません。お母さんにはイグアナに見えても、まわりの人には人間の赤ちゃんに見えているのです。

そのうち妹が生まれます。お母さんはやっとかわいい子が生まれてほっとします。ですが、イグアナに生まれた方の子はお母さんにずっと疎まれて、嫌われて育ちます。

そのうち妹が生まれます。お母さんはやっとかわいい子が生まれてほっとします。ですが、イグアナに生まれた方の子はお母さんにずっと疎まれて、嫌われて育ちます。

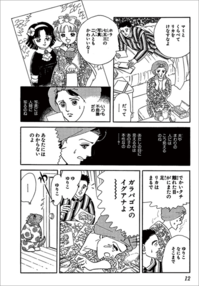

大きくなってもお母さんはなにかというと妹と差別して、チクチクといじわるします。イグアナのリカちゃんは仕返ししようとします。ここで妹を殴ってますが、これはやられたことはやり返すという心理学の構図です。

大きくなってもお母さんはなにかというと妹と差別して、チクチクといじわるします。イグアナのリカちゃんは仕返ししようとします。ここで妹を殴ってますが、これはやられたことはやり返すという心理学の構図です。

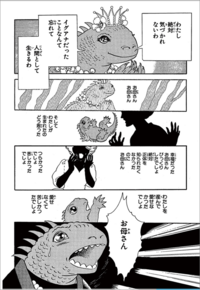

お父さんがお母さんに、あまりリカをいじめるなと、かわいいじゃないかというのですが、お母さんの目にはイグアナに見えているので受け入れられません。「あの子はまるでイグアナよ」というお母さんの声を聞いて、リカちゃんは「私はイグアナだからお母さんに愛されないのか」とショックを受けます。

お父さんがお母さんに、あまりリカをいじめるなと、かわいいじゃないかというのですが、お母さんの目にはイグアナに見えているので受け入れられません。「あの子はまるでイグアナよ」というお母さんの声を聞いて、リカちゃんは「私はイグアナだからお母さんに愛されないのか」とショックを受けます。

イグアナとして生まれた以上、親に嫌われるのはしょうがない。もし子どもがイグアナでうまれてきたら、多分親はこんなふうに反応するのではないかというお話です。

リカちゃんはお母さんの誕生日にプレゼントを買ってきます。それがお母さんは気に入らない。こんなものいらない、と突き返します。これは私が実際に母にやられて、怒られた話です。母が言ったのは「無駄遣いをするな」ということだったのですが、一事が万事そういう感じでした。

リカちゃんはお母さんの誕生日にプレゼントを買ってきます。それがお母さんは気に入らない。こんなものいらない、と突き返します。これは私が実際に母にやられて、怒られた話です。母が言ったのは「無駄遣いをするな」ということだったのですが、一事が万事そういう感じでした。

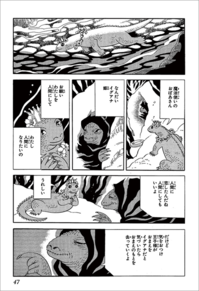

リカちゃんが「私はイグアナだからかわいくないんでしょう?と」お母さんに言います。お母さんは「あの子はイグアナみたいだ」と言っていますが、本人が「私はイグアナだから嫌われているのだ」と言うのはイヤなのです。周りの人に知られるかもしれない、と思ったからです。「二度とイグアナなんて言葉を使ってはいけません」と強く怒られてしまいます。

リカちゃんが「私はイグアナだからかわいくないんでしょう?と」お母さんに言います。お母さんは「あの子はイグアナみたいだ」と言っていますが、本人が「私はイグアナだから嫌われているのだ」と言うのはイヤなのです。周りの人に知られるかもしれない、と思ったからです。「二度とイグアナなんて言葉を使ってはいけません」と強く怒られてしまいます。

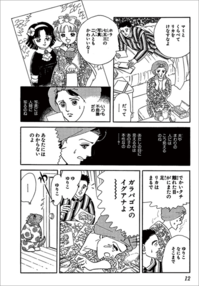

リカちゃんは、自分は何をしてもダメで、イグアナなのにイグアナと言ってもダメ。しょうがなくて、お母さんに突き返されたプレゼントを川に捨てて、「私はきっと間違って人間の世界に生まれてしまったのだ。誰と間違えたのだろう?本当はお母さんが生むはずだった人間の子と間違えて、こちら生まれてしまったのだ。人間の子はガラパゴス諸島のどこかに生まれて、多分お乳をもらえず、すぐ死んでしまっただろう。だから私のお母さんはきっとガラパゴス諸島にいるに違いない。大きくなったらガラパゴス諸島に私の本当のお母さんを探しに行こう。」と思います。これは夢です。小さい頃お母さんに叱られると、こんなふうに夢を持ちます。これは本当のお母さんではない。もっと美人で素敵なお母さんがいるに違いない。私を迎えに来るんだと。リカちゃんは自分でいつか探しに行こうと思うのです(私が母に返されたプレゼントはお店に返しにいきました)。

リカちゃんは、自分は何をしてもダメで、イグアナなのにイグアナと言ってもダメ。しょうがなくて、お母さんに突き返されたプレゼントを川に捨てて、「私はきっと間違って人間の世界に生まれてしまったのだ。誰と間違えたのだろう?本当はお母さんが生むはずだった人間の子と間違えて、こちら生まれてしまったのだ。人間の子はガラパゴス諸島のどこかに生まれて、多分お乳をもらえず、すぐ死んでしまっただろう。だから私のお母さんはきっとガラパゴス諸島にいるに違いない。大きくなったらガラパゴス諸島に私の本当のお母さんを探しに行こう。」と思います。これは夢です。小さい頃お母さんに叱られると、こんなふうに夢を持ちます。これは本当のお母さんではない。もっと美人で素敵なお母さんがいるに違いない。私を迎えに来るんだと。リカちゃんは自分でいつか探しに行こうと思うのです(私が母に返されたプレゼントはお店に返しにいきました)。

リカちゃんは成長していきますが、その中で妹と和解します。お母さんがいつもあの子はダメだダメだ出来が悪いと言っているものだから、妹もそう思って「お姉ちゃんは本当に出来が悪い、迷惑だわ」と思っていました。ところが、そのお姉ちゃんはいい大学に進むことになりました。妹が私もそこにすると言ったら、学校の先生から「あなたは成績が悪いから行けない」と言われます。「でもお姉ちゃんが行ってるから。」「お姉さんはいいけど、あなたはね。」と言われて初めて家だけの価値ではなく、客観的な学校や社会の価値でお姉さんは私より頭がいい、と気付きます。

リカちゃんは成長していきますが、その中で妹と和解します。お母さんがいつもあの子はダメだダメだ出来が悪いと言っているものだから、妹もそう思って「お姉ちゃんは本当に出来が悪い、迷惑だわ」と思っていました。ところが、そのお姉ちゃんはいい大学に進むことになりました。妹が私もそこにすると言ったら、学校の先生から「あなたは成績が悪いから行けない」と言われます。「でもお姉ちゃんが行ってるから。」「お姉さんはいいけど、あなたはね。」と言われて初めて家だけの価値ではなく、客観的な学校や社会の価値でお姉さんは私より頭がいい、と気付きます。

おもしろい話があって、母が私をあんまり怒るものですから、私の妹は長い間私のことを本当に頭の悪い、こういう言葉を使われたのですが「白痴」だと思っていました。私がマンガ家になってこういう作品を描くようになってから、あるとき妹からしみじみと言われたのです。「私、お姉さんはね、ずっとお母さんがダメだダメだと言ってるから、お姉さんは白痴だと思っていたわ。」と。

兄弟が何人かいると怒りの矛先が向きやすい子というのがいるのです。最近「ADHD」と言う注意力散漫な子の障害が知られるようになりましたが、私も学校で決められたものがもっていけない、すぐ忘れる、本を読み出すと他の人の声が聞こえてこないといった欠陥があったものですから、その度に母にものすごく叱られていました。同じことをやっても姉や妹は私ほどは叱られません。姉はおっとりした人で叱られると泣くからは母は叱れない。妹は甘え上手でかわいらしいものですから、母の憤懣は全部私に向かってくる。そういう三姉妹の谷間に落ち込んでいるという状態になりました。

※ADHD=注意欠如多動性障害

わりあい最近のことですが、ある場所の控室に母が遊びにきていました。そこに内山先生もいらしたのですが、母は、娘は自分のものだと思っているので、無断で近づいてくる人が許せないのです。ですから内山先生をきちんとご紹介して打ち合わせをと言ったのですが、「何故私を差し置いて打ち合わせをするんだ」と睨んでいるのです(内山先生、本当に怖かったのです、と繰り返していました)。上京してから下宿先に母が遊びに来たとき、食事を用意したりお風呂に案内したりします。そのとき「どうして親の前であんなに遠慮してるの?」と何度も周りの人に言われました。「そう見えるのか、怒らせないようにしてるだけなんだけど」と思いました。

母はもう亡くなっているのですが、未だにどう対処していいかわからないのです。

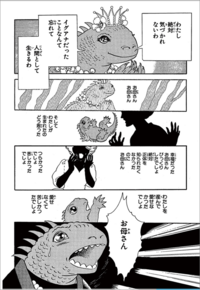

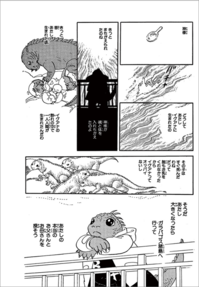

リカちゃんは優しい人と結婚して赤ちゃんができました。自分はイグアナだからイグアナを生むだろうと思っていたのに、人間の子を生みました。イグアナの私がはたして人間の子を愛せるだろうか。どうしてもかわいいと思えないので、彼女はすごく悲しむのです。お母さんに邪険にされたという記憶があるので、自分に自信がないのです。めいっぱい子どもを愛する自信がない。それでずっと葛藤していましたが、お母さんが亡くなったという知らせが入ります。私のマンガはすぐお母さんを殺すのです(会場笑)。

リカちゃんは優しい人と結婚して赤ちゃんができました。自分はイグアナだからイグアナを生むだろうと思っていたのに、人間の子を生みました。イグアナの私がはたして人間の子を愛せるだろうか。どうしてもかわいいと思えないので、彼女はすごく悲しむのです。お母さんに邪険にされたという記憶があるので、自分に自信がないのです。めいっぱい子どもを愛する自信がない。それでずっと葛藤していましたが、お母さんが亡くなったという知らせが入ります。私のマンガはすぐお母さんを殺すのです(会場笑)。

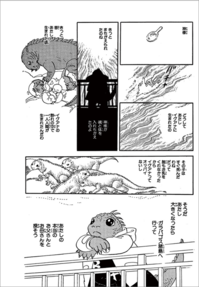

彼女が急いで実家に帰ると、和室にお母さんが寝ています。親戚のおばさんに「死んだお母さんの顔を見てあげなさいと」言われます。リカちゃんが白い布をとってお母さんの顔を見ると、なんと!イグアナだったのです。あんなに「あんたはダメだダメだ、イグアナだ」と言っていたのに、お母さんがイグアナだったわけ?とパニックを起こしてキャーキャー言っています。「お母さんの顔、私にそっくり」と言ったら、おばさんが「うん、似てるわよね。昔からそっくりだって言うんだけど、言うと怒るのよ」と事情を知らないのでしゃらっと言います。

彼女が急いで実家に帰ると、和室にお母さんが寝ています。親戚のおばさんに「死んだお母さんの顔を見てあげなさいと」言われます。リカちゃんが白い布をとってお母さんの顔を見ると、なんと!イグアナだったのです。あんなに「あんたはダメだダメだ、イグアナだ」と言っていたのに、お母さんがイグアナだったわけ?とパニックを起こしてキャーキャー言っています。「お母さんの顔、私にそっくり」と言ったら、おばさんが「うん、似てるわよね。昔からそっくりだって言うんだけど、言うと怒るのよ」と事情を知らないのでしゃらっと言います。

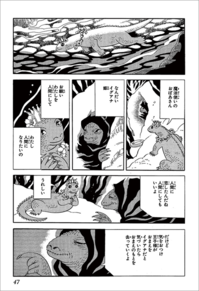

この後、リカちゃんはガラパゴスの夢を見ます。一匹のイグアナが王子様に恋をします。イグアナは魔法使いのおばさんのところに行って「人間の王子様のところに行きたいから、私を人間にしてください」とお願いします。「わかった。人間にしてあげよう。その代わり絶対にイグアナだとばれないようにしなさい。そうしないとすべてを失うよ。」と言って送り出すのです。お母さんは人間になって、お父さんと結婚して、もう安心だわと思ったら、イグアナの娘が生まれました。イグアナがいるのはダメだ、自分がイグアナであることがバレてしまう。そうするとすべてを失ってしまう、と恐怖でいっぱいです。娘なんか愛せません。

この後、リカちゃんはガラパゴスの夢を見ます。一匹のイグアナが王子様に恋をします。イグアナは魔法使いのおばさんのところに行って「人間の王子様のところに行きたいから、私を人間にしてください」とお願いします。「わかった。人間にしてあげよう。その代わり絶対にイグアナだとばれないようにしなさい。そうしないとすべてを失うよ。」と言って送り出すのです。お母さんは人間になって、お父さんと結婚して、もう安心だわと思ったら、イグアナの娘が生まれました。イグアナがいるのはダメだ、自分がイグアナであることがバレてしまう。そうするとすべてを失ってしまう、と恐怖でいっぱいです。娘なんか愛せません。

このお話は子どもが親の欠点をもっている場合、親が自分で自分のイヤだと思っているものを子どもに見ると、本当にその子どもがイヤになるという心理学のエピソードに基づいています。子どものここが腹が立つといろいろと言って相談にくるお母さんが、実際にその欠点を全部もっている。自分では欠点を見たくない、もしくは自覚していない、克服できない。なんとか隠しているのに、子どもに見えてしまう。そうすると、隠してくるものがあらわに見えてしまうので、腹が立ちます。イグアナだと隠して生きてきたのに娘がイグアナにうまれてしまったので、お母さんは腹が立ちました。だから私も、母がこんなに私に厳しいのは、母のもっている欠点を私が受け継いでいるからではないかと考えるようになりました。

このお話は子どもが親の欠点をもっている場合、親が自分で自分のイヤだと思っているものを子どもに見ると、本当にその子どもがイヤになるという心理学のエピソードに基づいています。子どものここが腹が立つといろいろと言って相談にくるお母さんが、実際にその欠点を全部もっている。自分では欠点を見たくない、もしくは自覚していない、克服できない。なんとか隠しているのに、子どもに見えてしまう。そうすると、隠してくるものがあらわに見えてしまうので、腹が立ちます。イグアナだと隠して生きてきたのに娘がイグアナにうまれてしまったので、お母さんは腹が立ちました。だから私も、母がこんなに私に厳しいのは、母のもっている欠点を私が受け継いでいるからではないかと考えるようになりました。

その後、リカちゃんは生まれた子どもがかわいく思えるようになりました。お母さんの気持ちが少しわかった。お母さんが何を怖がっていたか、何を隠そうとしていたか、そういうことがわかったので、理解できた。だからと言ってお母さんを許したわけではありません。でも、それで子どもをかわいがることが出来るようになりました。

その後、リカちゃんは生まれた子どもがかわいく思えるようになりました。お母さんの気持ちが少しわかった。お母さんが何を怖がっていたか、何を隠そうとしていたか、そういうことがわかったので、理解できた。だからと言ってお母さんを許したわけではありません。でも、それで子どもをかわいがることが出来るようになりました。

●両親について

この「理解する」ということと「許す」ということは微妙に違います。母は亡くなりました。親子の事情を知っている人から「お母さんは亡くなったけれど、お母さんがやったことは全部もういいやと思えるようになった?」と聞かれました。(もういいやと)そう思おうと思ったのですが、時々昔のことを思い出して、床下から畳がバーンと上がるように、ムカーっと怒りがこみ上げてくるんですよ。これはダメだなと思いました。仕方がないので、バーンのままにしておこうと思います。

両親は私が両親が認めない、早くやめろという仕事をしていることが気に入らないのでした。なぜ言うことを聞かないのか。言うことを聞かないということは自分たちをないがしろにしている、バカにしていることだとずっと怒っていました。ところがその母があるとき謝ってきました。何がきっかけかというと、NHKの朝の連続テレビ小説でやっていた「ゲゲゲの女房」というドラマです。このドラマはマンガ家の水木しげるさんの奥さんがマンガ家である夫の仕事を支える苦労話を描いたものです。水木しげるさんはもう亡くなられましたが、「ゲゲゲの鬼太郎」「墓場鬼太郎」といった日本の妖怪がたくさん出てくる、とてもおもしろい妖怪マンガをたくさん描いていらした方です。ドラマでは水木しげるさんが一生懸命仕事をしている姿が出てきます。母があるとき私に電話をかけてきて「あんね、お母さんはゲゲゲの女房ば見とったよ」「NHKの朝の連続ドラマ小説ね。お母さん、NHK好きだもんね」「そしたらね、そこで水木しげるさんが一生懸命仕事しよんなったたい」「あぁ、マンガ家の仕事しよんなったたいね」「あんたも仕事しとったんね」「そうですね」「お母さんはね、知らんかったたい。失礼いたしました。」ええ?今頃?

本当にびっくりしたんですよ。このとき初めて、この人は自分が間違っていると思ったら、すみませんでしたと言える素直な人なんだなと思ったのです。それはとてもありがたかった。私は母に仕事をしているところも、アシスタントさんがいるところも見せています。仕事場で「これ描いたらお相手しますから、待っていてください」と待たせたこともあります。目の前で仕事している姿は見せていたのです。でも母はずーっとくだらないことをしていると思っていました。ですが、NHKの番組で水木しげるさんがせっせと仕事をしているのを見て感心したんですね。「お母さん、水木しげるさんはずっと仕事しよんなった?」「うん。しよんなった」「アシスタントさん、おんなった?」「うん、おんなった」「水木しげるさん、アシスタントさんにお金払ってた?」「払いよんなった」。こんな感じです。やっと仕事を理解してもらえて、本当によかったなと思いました。ですが母は以後周辺の人に「私はね、娘のマンガに反対したことは一度もございません」と言いました。これを聞いて、親にはかなわないと思いました。

不思議なのは父で、父も母と一緒にずっと反対していたのですが、私が送った絵や単行本を全部応接間に飾っているのです。絵などはきちんと額に入れて飾っていて「これは娘の描いた絵です。これは娘の本です」と家に来る人にずっと自慢しているのです。あるときなど、私の最新の作品が収録された雑誌をもって、私の出身高校である大牟田北高校までわざわざ行って校長先生にお会いして「これはうちの娘の描いたマンガです」と見せてきたり。なのに私には「マンガははやくやめなさい」と言う。このギャップが私にはわからないのです。父は母と違い「ゲゲゲの女房」を見てもあまり変わらなかったのですが、母ほどキツくは言わない。だから、やぶ蛇にならないように、マンガの話はしないようにしていました。そのまま父は亡くなりました。

父の一周忌くらいの頃、お母さんはわかってくれたのだけど、お父さんはあんなに単行本を飾ったり人に自慢しておきながら、何故ずっと早くやめなさい、いつまでやっているんだ、と私に言い続けたのか、と考え出したのです。父は音感がすごく敏感な人で、16の頃からバイオリンを習っていて一時はバイオリニストになりたがっていたのですが、両親が亡くなり専門的な授業を続けられずに会社員になりました。会社ではオーケストラでずっとバイオリンを弾いていて、音楽的な素養の高い人でした。父は好きなことをやっていて、音楽を愛していました。だったら私がマンガを愛していることをわかってくれてもいいのではないかと思うのですが、父はクラシック音楽は崇高なものだけど、マンガはくだらないものだと、そこで区別をするのです。最後まで理解してもらえませんでした。お父さんはわかってくれなかったなと思いながら一ヶ月くらい過ごしていました。すると、あるお食事会で山岸凉子先生とお会いしました。皆さんでお話をしている中で、ある人が「恐山に行った人に会った」といい出しました。巫女さんに「亡くなったお父さんはどうなったのか」と聞くと「お前は元気か?わしも元気でやっているよ」とわりと一般的なことを話していたと。あれは亡くなった人が安心するために話を聞くんだよね、などという話をしていました。

すると、隣に座っていた山岸さんが「萩尾さん、あなたのお父さんはね、今、あなたのことがわかったのよ」と突然言うのです。私はその場で父の話など一言もしていないので、びっくりしました。「あなたのお父さんはね、本当はずっとあなたになりたかったの。お父さんはね、あなたみたいに世の中に認められて、作品を発表したりする仕事をしたかったの。だけどそうならなかった。だから言ってみればずっとあなたに嫉妬していたの。でも嫉妬していることをお父さんは気付いていなかったわ。亡くなってから気付いたの。亡くなってからやっとわかったの。」「山岸さん!どうしてそんなことが今わかったのです?」「うーん、今、急に来たの。」とおっしゃる。山岸さんが私にそんなこと言うのは初めてのことです。山岸さんの作品にはそれっぽいお話はありますが、普段そんなオカルトの話など出ないのです。だから本当にびっくりしました。「お父さんは亡くなってから、あなたのことがわかったの」「私の何がわかったというのですか?」「あなたがちゃんと仕事をしていることとか、仕事が好きなこととか、そういうことがわかったのよ」

山岸さんの話を聞いて、父が部屋中に本を飾ったり絵を飾ったりしていながら、私に仕事をやめるように言う理由がなんとなくわかりました。ある意味、私は父の代理です。娘が有名になって作品を発表したりすることを自慢する。一方で、自分がそうなりたかったという嫉妬の部分で「早くやめなさい。お前はいつまでもそんなことをしているのだ。マンガはくだらない」と言う。人間は不思議なものですね。こういった二つの感情を一緒に持っているのですね。

に萩尾先生のご両親、妹さんとお姉さんのインタビ