https://x.com/TTechker/status/1824964418620535036/video/1 そもそも私(森永)が体調を崩したのは、去年(2024年)の8月だったんです。

畑に出ているときに、突然背中に激痛が走ったんです。人生で経験したことがないくらい。それが5回目(ワクチンを)打った後だったんです。

因果関係については、何の証拠もないので、主張はできないんですけど、でもね、そこから数日で治っちゃったんです。何もしてないのに。

その後、11月に最初に行った検査で……中略

*********************************************************

mRNAワクチンを五回接種すれば、みんな死んでしまう。 東京理科大名誉教授、村上康文

https://www.buzzfeed.com/jp/yutochiba/vaccine-forbes-factcheck 村上名誉教授はmRNAワクチンの接種中止を提言! 2021年11月17日

https://hirukawamura.livedoor.blog/archives/5861702.html 2022年7月11日 一生打ち続けるのか!?コロナワクチン「5回接種で死者急増」「7回で半数死亡」衝撃警告を葬るな!

https://www.asagei.com/excerpt/219527 新型コロナワクチンを4回以上、多重接種すると、免疫が破壊されたまま戻らない 2022年09月11日

https://hirukawamura.livedoor.blog/archives/5965816.html 森永卓郎氏が5回も新型コロナワクチンを接種した理由は、2020~2023年までの間、公衆に接する機会のある人々に対し、ワクチンを強要させる社会現象があったことが理由だろう。

TV局出演者、放送関係者、公務員、医療機関などでは、ワクチン接種をしなければ就業させないという風潮があった。

2020年の末には、村上名誉教授が、多重接種は危険と声を上げていたが、メディアは村上氏が異端であるかのように完全無視を決め込んだ。

森永氏がテレビに出演するためにワクチンを接種したのは、やむをえなかったのだろうが、村上氏の指摘通りに、5回目接種の直後に、激しい身体症状が現れた。

これは、病院で、最初「膵臓癌」と診断されたが、後に「原発不明癌」に変わった。

現在、ワクチン推進のグーグルが選別している「ワクチンと発癌」の情報では、あたかもワクチンが免疫を低下させるのはデマで、「ターボ癌」など存在しないと決めつけるコンテンツに溢れている。

しかし、ワクチン接種後に、突然免疫力が低下して、癌が激しく増殖する「ターボ癌」が実在すると指摘する医師は少なくない。

長尾和宏医師が本音で解説。「ワクチンによる免疫力低下」と「ターボ癌」について言えること、町医者として今考えていること 2023.01.31

https://www.mag2.com/p/news/565085 以下引用=ターボ癌のメカニズム

ターボ癌は、コロナ禍以降、(僕の記憶では)ドイツの医師団が名付けた新語です。日本の医師の多くはまだこの言葉を知りません。というか、わざと知らないふりをしているようにも思えます。

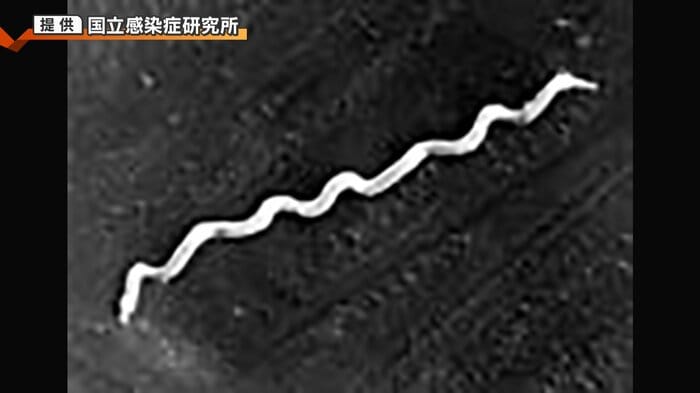

ワクチンを数回打つと免疫能は低下します。結核、梅毒、帯状疱疹などの増加は免疫能の低下の結果です。同様に、「がん免疫」も低下します。がん細胞もその周囲に集まっている、NK細胞などのリンパ球による自然免疫と「動的平衡状態」にあります。

しかしがん免疫が低下すれば、がんは急激に大きくなります。反対に、がん患者に笑い療法を行うとNK細胞活性が上がることが証明されています(大阪国際がんセンターが吉本興業とコラボしてそんな研究をしています)。しかし、ターボ癌の存在を証明することは極めて困難です。

なぜなら、がんの進行様式は実に多彩であるため、ワクチン接種との因果関係を示すことは、動物実験か疫学研究かどちらかが必要なのですが、そんな研究はできないからです。

何が動物実験を阻んでいるのか

ラットにがんを植え付けて、ワクチンを数回打つグループと打たないグループでがんの大きさの変化を比較すればいいじゃないか……と思った人もいるでしょう。

しかし、前にもこのメルマガでお答えした通り、「ワクチンを調べてはいけない」「ワクチンを使って動物実験してはいけない」という契約書に、日本政府は、昨年(2021年)2月に調印しているらしいので、動物実験は国内でできません。

もしもすれば日本政府がファイザー社に莫大な賠償金を払う契約になっている、と聞きました。基礎研究者に実験のためにとワクチンを渡すことができないのです。もしもそれができるなら、僕が最近懸念している、ワクチン接種でのヤコブ病(プリオンの異常凝集)が起きるかどうかも簡単に調べられます。

政府が疫学研究を許可しない理由

一方、疫学研究でターボ癌を証明するにはどうすればいいのか。そのためには、「がん登録制度」と、「ワクチン接種歴(バース)」を突合して、経過を追跡調査すればいいだけです。しかし、医療部門が縦割りなのでこちらもできないでしょう。

政府はターボ癌が証明されたら当然責められるので(大変なことになります)許可するはずが、ありません。だから、証明は極めて困難であると想像します。

仮にターボ癌を1万例集めて発表しても、「進行が速いがんは、いくらでもあるからね…」で終わりです。がん専門医は、がんの治療をするのみで、ワクチン接種の関与を疑う人は皆無です。

******************************************************

引用以上

」 母「一緒に食事したり飲み物飲んでただけなんです。急に何か口に紫の輪っかみたいになってて!」 看護師「(アッ)…僕、もしかしてコップお口つけて掃除機みたいに吸っちゃった?」 男児「…(コクンと頷く)

」 母「一緒に食事したり飲み物飲んでただけなんです。急に何か口に紫の輪っかみたいになってて!」 看護師「(アッ)…僕、もしかしてコップお口つけて掃除機みたいに吸っちゃった?」 男児「…(コクンと頷く)