[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

酔生夢人のブログ

気の赴くままにつれづれと。

[PR]

他人を、あるいは自分を追い詰めること

まあ、追い詰める側は、その結果相手が死んでも、それは単に相手が弱いだけで、自分には何の責任も無いと思うわけだ。そうでないとビジネス社会ではやっていけない。(教育界も同様である。子供を追い詰め、殺している教育者は無数にいる。そして子供を「頑張らせる」教育者こそが親からも当の子供の大半からも高く評価されるのである。)

下に転載したツィートは、仕事上の責任が人間を地獄的状況に追い込む例である。もちろん、そんな仕事は放り出してしまうこともできるが、その後はもっと地獄的状況が待っている可能性が高いわけだ。

バルザックの「幻滅」の主人公の若い詩人が、死んだばかりの恋人の死体の傍で、締め切りの迫った戯れ詩(滑稽詩)を徹夜で書くという陰惨でグロテスクな場面に似ている。

(以下引用)

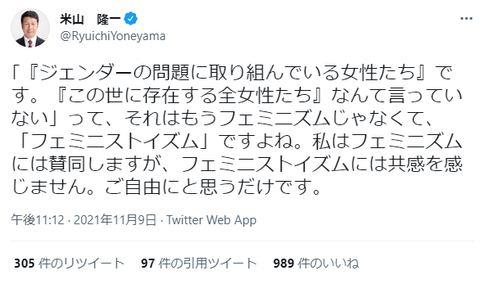

「フェミニズム」と「フェミニスト・イズム」

ちなみに、「物事を分けて捉える」というのは論理の初歩で、私はこれをデカルトの「方法序説」で学んだが、この発想は私の一生での一番大きな財産である。(もちろん、その財産を活用しきっていない。)

(夢人追記:「分ける」だけで終わると、かえって思考の混乱の原因になる。デカルトは「分析と総合」、つまり、分けたものを再び論理的に正しいものだけ集めて再構成する、という意味のことを有益な思考法として言っている。最近の素晴らしい新語として「ポジショントーク」という言葉があり、これは高校生以上の人は社会と関わる際に是非覚えるべき重要概念だが、世間の大人は誰でも知っているが子供には教えない概念だ。で、この「フェミニストイズム」はフェミニスト過激派のポジショントークなのである。自分の立場を守る必要から言っているわけで、その真偽は無視して発言することも多い。上野千鶴子はそれを堂々と「自分に都合の悪い証拠は無視する」と言っているようだ。この「ポジショントーク」と「フェミニストイズム」のような、「類概念」や「下位概念」を見抜くのも大事である。)

世間の人間が問題の要素や本質をきちんと分けて捉えたら、世間の議論の半分くらいは即座に消滅すると思う。西村ひろゆきが議論に強いとされているのも「事実と感想(発言者の主観)」を区別するのがおそらく上手いのだろう。(当人の知識レベルは別として)

(追記)まったく関係ないが、こういう女性はフェミニストイズム的にどうなのだろうか。性的搾取されている、ということになるのか。科学者でセクシー女優www

発端の米山「君らの思想フェミニズムじゃないよね?」

阿修羅とは何か

ところで、悪魔という「発明」も神と同様に、(逆説的には)「倫理装置」として機能していると思うが、これが「堕天使」だという発想は面白い。なぜ彼は神に反逆したのだろうか。

そこから、「阿修羅」という存在に思い至って、阿修羅とはどういう存在なのかと気になって調べてみた。(興福寺の「阿修羅像」を美少年として彫刻した彫師は天才だと思う。)

下に引用した記事の中の

つまり、たとえ正義であっても、それに固執し続けると善心を見失い妄執の悪となる。

というのは非常に深い見識だと思う。阿修羅とはそういう正義の象徴だろう。世の中の正義にはこの種の「阿修羅の正義」がたくさんあるようだ。正義を「(倫理的)美」とすれば、危険な美しさであり、中二病的正義でもある。つまり、興福寺の阿修羅像そのものだ。

(以下引用)長いので途中から省略。

概要[編集]

「阿修羅」は梵: asura(アスラ)の音写であり、阿須羅、阿素羅、阿素洛、阿須倫、阿須論[2]、阿蘇羅[3] などとも書く。漢訳は非天、不端正[2]。

阿修羅は、古代インドのアスラが仏教に取り入れられたものである[3]。仏教以前においては位置付けに変遷があり(後述)、仏教内でも位置付けに諸説がある(後述)。阿修羅の住む世界を阿修羅道(修羅道)といい、衆生がその業の結果として輪廻転生する6種の世界である六道のうちの一つである[4][5](#阿修羅道(修羅道)を参照)。

阿修羅に関する逸話は、仏教の諸経の中に多くあり、帝釈天と戦うことがよく記されている[2]。そこから、修羅場、修羅の巷、修羅の戦などの熟語ができた[2]。

仏教以前の位置付け[編集]

一般的には、サンスクリットのアスラ(asura)は歴史言語学的に正確にアヴェスター語のアフラ(ahura)に対応し、おそらくインド-イラン時代にまでさかのぼる古い神格であると考えられている[6]。

古代インドでは生命生気の善神であった[3]。名称も、本来サンスクリットの asu(息、命)に由来するが、悪者とみなされるようになってからは、「a」が否定の接頭語と解釈され、非天、非類などと訳された[3]。帝釈天とよく戦闘した神である[3][注釈 1]。

仏教における位置付け[編集]

仏教に取り込まれた際には仏法の守護者として八部衆に入れられた[1]。

六道のうちの天道、人間道、修羅道を三善趣(三善道)といい、畜生道、餓鬼道、地獄道を三悪趣(三悪道)というが、三悪趣に修羅道を加えて四悪趣(四悪道、四趣)とする場合もある[4][7][8]。法華経では阿修羅は悪として書かれることは圧倒的に少なく基本的には三善道の1つもしくは八部衆の1つとして描かれており善趣の存在である[9]。また、五道を立てる際には阿修羅は独立させず、他の道に属させる[2]。

戦闘神になった経緯[編集]

阿修羅は帝釈天に歯向かった悪鬼神と一般的に認識されているが、阿修羅はもともと天界の神であった。阿修羅が天界から追われて修羅界を形成したのには次のような逸話がある。

阿修羅は正義を司る神といわれ、帝釈天は力を司る神といわれる。

阿修羅の一族は、帝釈天が主である忉利天(とうりてん、三十三天ともいう)に住んでいた。また阿修羅には舎脂という娘がおり、いずれ帝釈天に嫁がせたいと思っていた。しかし、その帝釈天は舎脂を力ずくで奪った(誘拐して凌辱したともいわれる)。それを怒った阿修羅が帝釈天に戦いを挑むことになった。

帝釈天は配下の四天王などや三十三天の軍勢も遣わせて応戦した。戦いは常に帝釈天側が優勢であったが、ある時、阿修羅の軍が優勢となり、帝釈天が後退していたところへ蟻の行列にさしかかり、蟻を踏み殺してしまわないようにという帝釈天の慈悲心から軍を止めた。それを見た阿修羅は驚いて、帝釈天の計略があるかもしれないという疑念を抱き、撤退したという。

一説では、この話が天部で広まって阿修羅が追われることになったといわれる。また一説では、阿修羅は正義ではあるが、舎脂が帝釈天の正式な夫人となっていたのに、戦いを挑むうちに赦す心を失ってしまった。つまり、たとえ正義であっても、それに固執し続けると善心を見失い妄執の悪となる。このことから仏教では天界を追われ人間界と餓鬼界の間に修羅界が加えられたともいわれる。

阿修羅道(修羅道)[編集]

六道のひとつ。妄執によって苦しむ争いの世界。果報が優れていながら悪業も負うものが死後に阿修羅に生る。

人間道の下とされ、天道・人間道と合わせて三善趣(三善道)、あるいは畜生道・餓鬼道・地獄道の三悪趣と合わせて四悪趣に分類される。五趣に修羅道はなく、天道に含まれていた。また「増一阿含経」と「正法念処経」では、神通力を持つ魔羅身餓鬼の阿修羅と、海底地下84000由旬を住処とする畜生道の阿修羅が居るとしている。

「起世経」によれば、阿修羅たちは身長や寿命、三十三天の住人と特徴を同じくする。身長は1由旬で、寿命は一昼夜が人間の100年で1000歳。形色、楽、寿命の3点において人間に勝る。「正法念処経」では寿命は5000歳。

「正法念処経」によれば、衣食は望むままに現れ、天界と変わらぬ上等なものが得られる。「大智度論」によれば人間道に勝る食事ではあるが、竜王の食事が最後の一口がカエルに変わるように、修羅の食事も食べ終わるとき口の中に泥が広がるため、人間道に勝るものではない。

阿修羅王[編集]

阿修羅王の名前や住処、業因などは経論によって差異がある。パーリ語では、阿修羅王に Rāhu、Vepacitti、Sambara、Pahārāda、Verocana、Bali の5つの名が見られる。ただし大乗仏典では、一般的に阿修羅王は4人の王とされることが多い。 『法華経』序品には、4人の王の名を挙げ、各百千の眷属を有しているとある。

また『十地経』や『正法念処経』巻18〜21には、これら4人の住処・業因・寿命などを説明しており、其の住処は妙高山(須弥山)の北側の海底地下8万4千由旬の間に4層地に分けて住していると説く。以下説明は主に正法念処経による。

絵を描くのは上手い人だけの特権か

まあ、絵だけの話ではない。歌が下手でも歌うのが楽しければ、それを趣味にすればいいのである。知識が無くても言いたいことがあれば堂々と言えばいいのである。日本人の遠慮深さ(あるいは臆病さ、あるいは見栄)は自分自身の人生をかなり毀損していると思う。

(11月25日某ツィートを追記)

小学校の図工では「風が見えるの?見えないものは描いちゃダメ」と言われた。中学の美術教師は「エジプト人は横顔しか描けなかった」と嗤った。高校の美術教師は「空を描くのはいいが、空はこんなにマティエールで盛ってはダメ」と評した。みんな絵を〈絵の思考〉ではなく〈現実の再現〉に貶めていた。

(以下自己引用)

素人が絵を描く楽しみ

ということで、そういう人間が、絵を描いて楽しいのか、という疑問を持たれそうだが、それが楽しいのである。で、それにはコツがある。これは、多くの人に知ってもらいたい秘訣である。

1:「図」を書くな、「絵」を描け。言い換えれば、「鉛筆」でデッサンなどするな。最初から絵筆で描け、ということだ。これをさらに言い換えれば、

2:具象画を描くな、「抽象画」を描け。である。これを言い換えれば、「線を描くな、色を塗ることを楽しめ」であり、さらに「筆のかすれや色むらも味わいだと思え」である。さらに、

3:立体を描こうとするな、「平面」だけで表現しろ。である。立体表現というのは玄人のやる事であり、素人には困難で、失敗すると意気阻喪する。そういう「難しいことはやらない」のだ。

まあ、こんなところである。ここで書いたことは「水彩画」が主な場合だが、それは、水彩画、あるいはインク画というのが、色が画用紙の上で自然に混ざった時に「面白い効果」を出しやすいからだ。つまり、「半分は偶然に任せる」のが私の絵画心得である。ここにこういう色をこういう形で置いたら面白いかな、と思えば、そうしてみる。あまり上手く行かなくても、かまわずに、別の色をその傍に置いてみる。すると、前の絵具と浸透し合って面白い効果が出たりするのである。

色を使わなくても、画面の上に黒い絵具を様々な濃淡で置いた(筆を走らせた)だけでも面白い効果が生まれるのである。

色と色の相互浸透をより面白くするために、画用紙に霧吹き(百均で手に入るし、化粧品などの空きスプレーでもいい)で霧を吹いておくのもいいし、あるいは絵具やカラーインクを画面に置いた後で霧を吹いてもいい。後者は、色が飛散して面白い図形ができる。

こういう「絵を描く遊び」は、小学校や中学校の図画工作の授業で教えたらいいと思う。何しろ、そういう授業では「具象画」しか教えないし描かせないが、具象画ほど難しく、優劣がはっきりしているものはないからだ。自分の下手な絵を見て自分の絵の才能に絶望した子供は膨大にいるだろう。そしてそういう子供は絵を描く面白さとは生涯無縁なのである。

「ロック」とは何か

「ロック精神とは反抗精神だ」とすると、私は既成概念というもの、特に「流行りの概念」は大嫌いなのだが、私はロック音楽が嫌いなくせに私の精神はロックなのだろうか。

私は(「私」という語を多用することから分かるように)自己愛が非常に強い人間なのだが、「何かへの反抗」とは、そもそも自己愛の産物だろう、と思う。だから私の文章は他者批判がほとんどなのかもしれない。まあ、自己愛と反抗精神との関係は措いておく。

で、私がロック音楽(以後は単に「ロック」と表記する)が嫌いなのは、音量的にうるさいだけで反抗精神などかけらもない、という「疑似的ロック」が多いのではないか、と思うからだ。

昔、「理由なき反抗」という映画があって、私はその映画の主人公が嫌いなのだが、それは主に「理由なき反抗」という題名のためだったように思う。私のロック嫌いは、それと通底している気がする。つまり、「権威や権力に反抗しているフリだけの、甘ったれた遊び」に見えるのだ。反抗するなら、「反抗する理由」があって当然だろう。学校という制度や機構が若者(自分)を抑圧しているなら、それをはっきり言葉で表明するか、学校の校長や教師と戦えばいい。校舎の窓ガラスを壊して、何の「反抗」なのか。その修理のために父兄の懐に損害を与えるだけだ。

私は「本物の反抗」は非常に高く評価する。

そういう意味で本当にロックなのはたとえば映画「暴力脱獄」の主人公、「冷たい手のルーク」や、あるいははるかに巨大な存在だが、キリストやルターなどこそがロックだと思う。

若者がゲバラの顔を描いたTシャツなどを着るのも、ロック精神がそこにあるからだろう。ならば、キリストの顔を描いたTシャツのほうが、骸骨や悪魔を描いたTシャツよりロックなのではないか。(ロックが骸骨や悪魔を表象として好むのは、「既成秩序への反抗」のお手軽な表象だからだろう。西洋では、やはり宗教の束縛が強いからで、キリスト教と無関係な東洋人が骸骨や悪魔をロックの表象とするのは馬鹿であるわけだ。)

スポーツ界にはびこる「偽善的発言」

まあ、「見る人に勇気や感動を与えたい」というのは、インタビューでの返答の決まり文句として、馬鹿な子供(程度の頭脳の若者)が何も考えずに使っているのだろうが、それを聞くと不愉快になる私のような人間はただのへそ曲がりなのだろうか。「何を偉そうに」とすら思う。

だいたいが、一人の勝利の背後には、その他のすべての選手の敗北があるわけで、勝利した選手やその関係者が感動し、場合によっては恩恵を受けるだけではないか。少なくとも、スポーツで「不特定多数の誰か(世間のみなさん)のために戦う」という偽善は、やめてほしいものだ。堂々と、勝利はあくまで勝者(私・俺)だけのもの、としてほしい。

(以下引用)

ていうか、日本国民には私を含め「別に感動を与えてほしいとか望んでませんよ?」って人いいいいっぱいいますよ。大人ってそういうもんっす。皆に勇気と感動を与えたいというその思考自体がああ若いな危険すぎる・・・と思わざるを得ないのよね。

(夢人追記)参考までにwww

通称“やきう”回。

やりたくもない野球に挑まされる子供達と、子供そっちのけで無邪気に野球観戦を楽しむ大人達の対比と悲喜劇を描く。

また、身勝手な理由で喧嘩を繰り返すランディの姿は『ロッキー』のパロディになっている。

【あらすじ】

マウンドに立つスタンのストレートが最後の打者相手にも見事に決まっていくが、何故か当のスタン初め、チームの面々の表情が優れない。

……真実を知って、勝利したにも関わらず見る間に顔が曇っていくスタン達。

実は、子供達はゲームにネットにその他のホビーやスポーツと娯楽に溢れた現代……今さら、伝統的で古臭い野球なんかやりたくなかったのだ。

しかも、普段は野球をやってもいないのに*1、お馴染みの面子(四年生クラス)で構成された「カウズ」はそこそこに強く、適当な相手では余裕で勝ててしまうと悩む。

100ドルを払って釈放されてきたランディもジョッキ両手持ちで合流し、次なる遠征先での乱闘に思いを馳せている。

毎回バカ白人と乱闘してるが、これからは昼間っから飲んだくれてるような連中が絡んでくるぞと言われるが、ランディは、だったらトレーニングして挑んでやると豪語する。

一生懸命に見せつつも、負ける試合をやることを誓うのだが、シーズンオフ初戦で出会ったフォートコリンズも全く同じ悩みを抱えていた。

負けるべく、ボール球は振り、ストライクは見逃す戦法を取るが見極めは難しく、互いに点を取ってしまう展開は、僅差でサウスパークの勝利。

しかも、回るのはネブラスカ、アイオワ、ワイオミング……クソ田舎だ!

だが、カートマンの提案で『がんばれベアーズ』の様に、事態を悪く出来る助っ人を入れることに。

過去記事の発掘と日干し

たまたま読んで、今でも考えは変わっていないし、放っておくと地中に埋もれるだけなので、少し日干しするために外に出したわけだ。

(以下引用)

「ときどき休みます」という穏やかな「私生活ブログ」から転載。

私生活ブログとは、今私が名付けたもので、身辺雑記ブログと言う方がいいかもしれない。まあ、筆者が好感の持てる人物である場合にのみ存在の許されるブログだ。

その一方、私のブログなどは、下記記事にある「他人の悪口」「言い訳」「時事問題」ばっかりで、書いている人間の人間性が嫌われても仕方がないな、というものだ。

しかし、村上春樹や堀井憲一郎は、なぜ「他人の悪口を書くな」と言っているのだろう。そりゃあ、社会的有名人だからさ、という答えがすぐに返ってくる。彼らにとって他人の悪口は百害あって一利無し、である。あの精神科医の香山リカも、小出ブームに関して、社会批判をする人々全体を、自分が社会に受け入れられていないルサンチマン(恨みつらみ)からだ、と批判しただけで、逆批判を浴び、一辺でそれまでに築いた地位を失いそうになった。不特定多数の人間を批判しただけでこうなのだから、特定人間への悪口がどんなに危険かはわかるだろう。

それでも、私のこのブログは、多分他人の悪口をこれからもたくさん書くだろう。なぜって、私は無名であり、匿名性に隠れて他人の悪口を言うことが好きだからだ。まあ、その匿名性も本当は脆いものだろうが。

それに、私の悪口とは、「社会批判」であり、社会批判こそが社会を改善すると私は信じているからだ。

まあ、村上春樹の「エッセイ三原則」は、ただの処世術である。

(以下引用)

歯医者さんへ。前回から少し間が空いた。先生からあと2回くらいだと言われる。ようやく出口が見えてきた。主にポッドキャストなどで聴いてる、TBSラジオ『小島慶子 キラ☆キラ』の火曜日パートナーの神足裕司さんが、くも膜下出血で入院中。その代役で出演している堀井憲一郎さんが、『いますぐ書け、の文章法』という自著を紹介していた。興味があったのでさっそく読んでみた。(以下ネタバレ)どんなことが書いてあったかというと、いちばん書きたい結論を真っ先に書けということだった。その伝でいくと、まずタイトルの「いますぐ書け」ということが堀井さんのいちばん書きたいことなのだ。四の五の言わずにともかくすぐ書け、と。そうは言っても、なかなかうまく書けない。困った。うまく書きたいと思うなら、うまく書きたいと思わなければいい、と堀井さんは続ける。これについてはおいおいもう少し具体的な説明がある。

この本を通じて大前提となる心構えはこういうことだ。読んでいる人のことをいつも考えて書け。

アマチュアの人が文章を書いてるときに設定してる読者は「きちんと読んでくれる読者」ですね。自分の意図に沿って読んでくれて、好意的な同調をしてくれる読者。それは読者とは言わない。自分の考えの反射でしかない。(p20引用)

そうとう耳が痛い話だ。ではそのためにどうするか。僕が気になったことをいくつか拾って箇条書きしてみる。

- 悪口を書くのは難しい。だからやめたほうがいい。

- 自分が書いた文章にタイトルをつけてみるといい。タイトルをつけにくいものは、悪い文章である。

- 文章はあくまでも個人から発するもので、それは自分の話である。借り物の時事問題やたいして詳しくもない社会問題などはやめておけ。

- 「独断と偏見によれば」という単語を使わない。そういう当たり前の弁解をしない。

- いま持っているもので戦え。慌てて辞書を引いたりしてふだん使わない難しい言葉を使うな。

- 読み手を特定しろ。身の周りのごく個人的な知人に読んでもらうことを想定する。

- スポーツと同じで、上達したい人は理論ばかり捏ねくってないでさっさと体を動かせ(つまり書け)

あと、より細かい方法として、漢字を減らせ、すぐ改行しろ、「ぼくが」「わたしが」という冒頭の一人称をやめる、文末の「思う」もやめる、などということも書いてあった。まったく、やめておけがことごとく僕に当てはまり、いずれも頷けるものばかりだった。まあでもここまで指摘されても実践は難しい。つまりそれはどこかで「うまく書きたい」と思うからだ。「うまく書きたいと思わなければいい」ほど難しいことはないのだ。本当の意味でそれは、読んでくれる人のこと真剣に考えてない、からなのだろう。う~ん、マイッタ。

と、ここまで書いてきて、同じような話をつい最近なにかで読んだなあと考えたら、村上春樹さんのエッセイ『おおきなかぶ、むずかしいアボカド 村上ラヂオ2』を思い出した。あの中にも、悪口を書かない、言いわけを書かない、時事問題は避ける、という村上さんが守っているエッセイを書く上での三原則みたいなものが紹介されていて、僕はなるほどなあ、と納得したばかりだった。そら、もう忘れていた。なお、堀井さんの場合も村上さんの場合もそれぞれ、ここで僕が大まかに箇条書きしたものなど鵜呑みにせず、実践してみたい方は是非実物を手に取ってくださいね。

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新CM

最新記事

プロフィール

それだけで人生は生きるに値します。

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

アクセス解析