[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

酔生夢人のブログ

気の赴くままにつれづれと。

[PR]

聖職の碑(いしぶみ)

もちろん、当人は自分なりの合理的思考の結果選んだ生き方なのかもしれない。どういう状況でも「絶望」だけはしなかった勇気(なのか、人生哲学なのか)は凄い。私のような、生命エネルギー(エラン・ヴィタール)が欠乏した人間には、ある意味眩しい生き方だが、羨ましくは全然ない。ただ、思索のみの自己完結的人間より、こうした「常に他者と関わってきた人間」のほうが、社会的存在としてははるかに有益ではあるだろう。(もちろん、他者と関わることで害しか及ぼさない害虫的存在は膨大におり、社会の上位層にもたくさんいる。)

ソープ嬢ですら、「労働者」であり、「他人に求められる存在」であり、ニートよりははるかに社会的に有益な存在だ。まして、介護福祉士の仕事は、「現代の聖職」のひとつだと私は思っている。

(以下引用)

中3で担任の先生との子を妊娠・出産。高校卒業後、温泉コンパニオン、愛人、ソープ嬢を経た元風俗嬢が2度のがんを乗り越えて追いかける夢

「風俗に落ちた」といった言葉はよく聞くが、「風俗から抜けた」後の話を聞くことは少ない。風俗をやめた後、彼女たちはどんなセカンドキャリアを過ごしているのだろう。ある地方都市で介護福祉士として働き、特別養護老人ホームでプロジェクトリーダーを担う女性に話を聞いた。

風俗嬢のセカンドキャリア#3

15歳で妊娠・出産…セーラー服で保育園に送迎する日々

介護福祉士として働きながら、県からの任命で介護の特別チームのメンバーを兼任する吉田裕子さん(55歳、仮名)。彼女がかつて22歳から41歳までソープランドの人気嬢として働いていたことを知る人は、夫以外、誰もいない。

徒党について

徒党は、政治である。

友情。信頼。私は、それを「徒党」の中に見たことが無い。

これは政治を志す者が心に刻むべき言葉ではないだろうか。政治に限らず、あらゆる徒党に言える言葉だろう。というのは、「徒党」とは、何よりも「利益集団」だからである。同じ利益を有すると思うから徒党を組むわけだ。その中で利益が反すれば、その相手は即座に敵になる。同じ共産党でもスターリンとトロツキーが敵対したようなものだ。つまり、友情や信頼が徒党の中にあるはずがない。自民党でも立憲民主党でも同じだろう。

とすれば、「政党政治」というのは、実にナンセンスなものではないだろうか。本来は個々の問題について、議員個々が自分の信念に従って賛成反対を表明すべきであり、あらゆる議題について、同じ政党だから賛成する、というのでは、それは「その政党の利益」しか追及しなくなるのは自明の理だろう。つまり、政党自体が国民の敵になるわけだ。これがまさに今の国会ではないか。

国の近代化と身分制社会

(以下引用)3ページあるが、そのうち1ページのみ転載。

インドのIT産業「カーストは無関係」の大誤解能力のみが評価されると自己定義しているが…

IT産業がカースト・フリーで能力主義に基づいた平等な働き場所だという自己イメージは、統計などで証明されてはいない。そもそも、IT産業内部には出身カーストを聞かれること自体を嫌悪する風潮が根強いと研究者たちからしばしば指摘されている。

それには、IT産業が留保制度(リザベーションシステム:ダリトや低カースト出身者に職を一定数確保するアファーマティブ・アクション)の導入に強く反発しているという事実が背後にある。IT産業で働く人たちの多くは、留保制度によって、それまで良い職とされてきた公務員職、さらに高級官僚の職までも低カーストに「不当に」奪われたという感情を持っているのだ。

IT産業の職を得れば平均収入の何倍、何十倍に

一方で、アメリカなどからの下請けという側面があることは否めないとはいえ、IT産業に職を得ればインド人の平均収入の何倍あるいは何十倍にもなる給与を得ることができる。2000年代には郵便局長の娘さんがコールセンターで働き出し、初めての給与が父親の給与の4、5倍だったというような話をよく聞いた。

つまり高カースト出身者が、留保制度によってそれまで享受してきたホワイト・カラーの職を得にくくなったとしても、自由主義経済の拡張によってより良い職が用意されていたわけである。

公立学校の教師や大学教員、公務員の給与は2010年代以降徐々に上昇し、IT産業の技術者との差は縮まりつつあるが、それでも後者の方が依然として圧倒的に高額である。自由主義経済の恩恵を最も直接に受けたのは、高学歴・高カーストの中間層なのである。

IT産業の花形であるソフトウェア技術者の出身カーストについては統計資料もなく、また調査することも困難であるという。それでも、少ないサンプル数ではあるがいくつかの社会学的調査が行われている。

2000年代半ばに行われたインドのシリコンバレーと呼ばれる南インド・ベンガルール市で働くソフトウェア技術者に関する調査(Carol Upadhya, ‘Employment, Exclusion and 'Merit' in the Indian IT Industry’, Economic and Political Weekly, Vol.42, No.20, 2007)では、132人の技術者の出身カーストを聞いたところ、48%が最上位カーストのバラモンで、先進カーストとも呼ばれる「再生族(バラモン、クシャトリア、ヴァイシャ)」は実に71%にも上った。

親の学歴では父親の80%、母親の56%が大卒以上。技術者の36%がインドの5大都市(デリー、ムンバイ、コルカタ、チェンナイ、ベンガルール)出身で、29%がマイスールやプネーのような2級(tier two)と呼ばれる都市の出身であった(最近はプネーもハイデラバードなどとともに人口500万以上の1級都市に含まれる)。農村出身者はわずか5%であった。

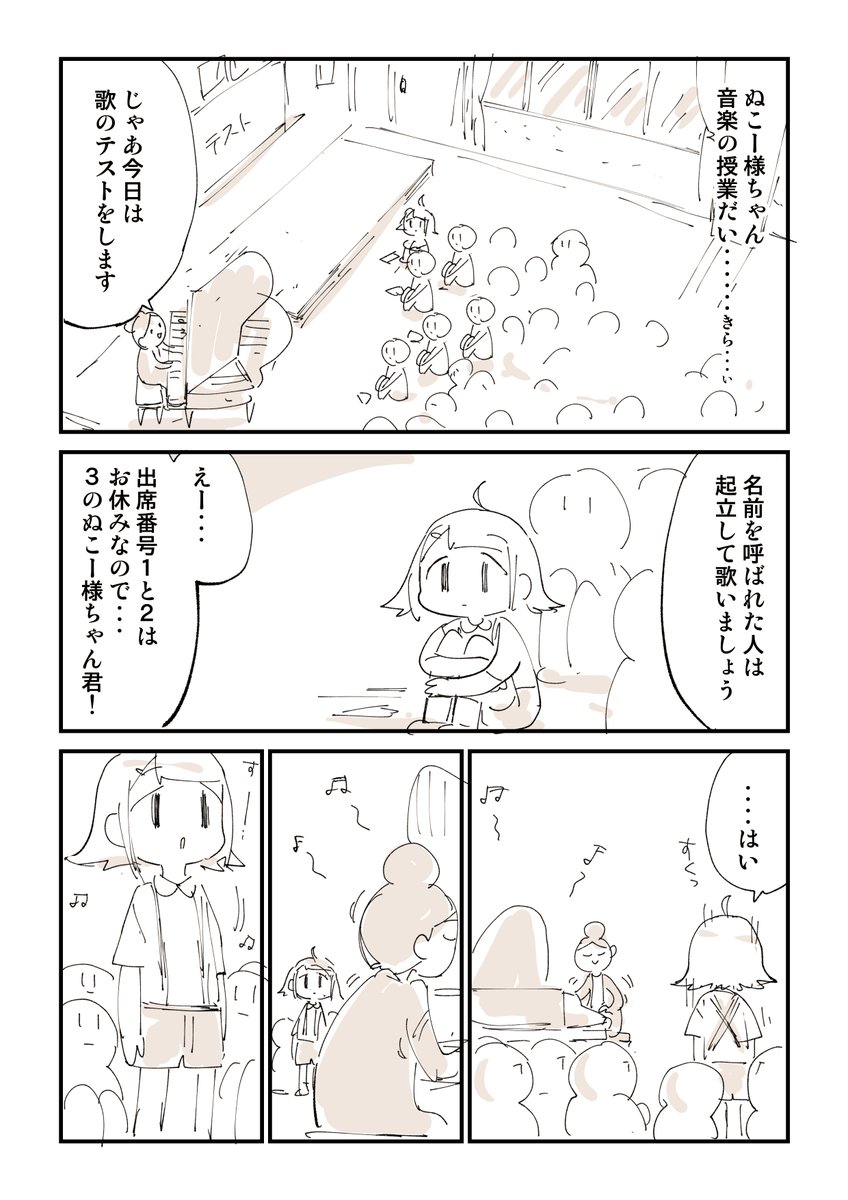

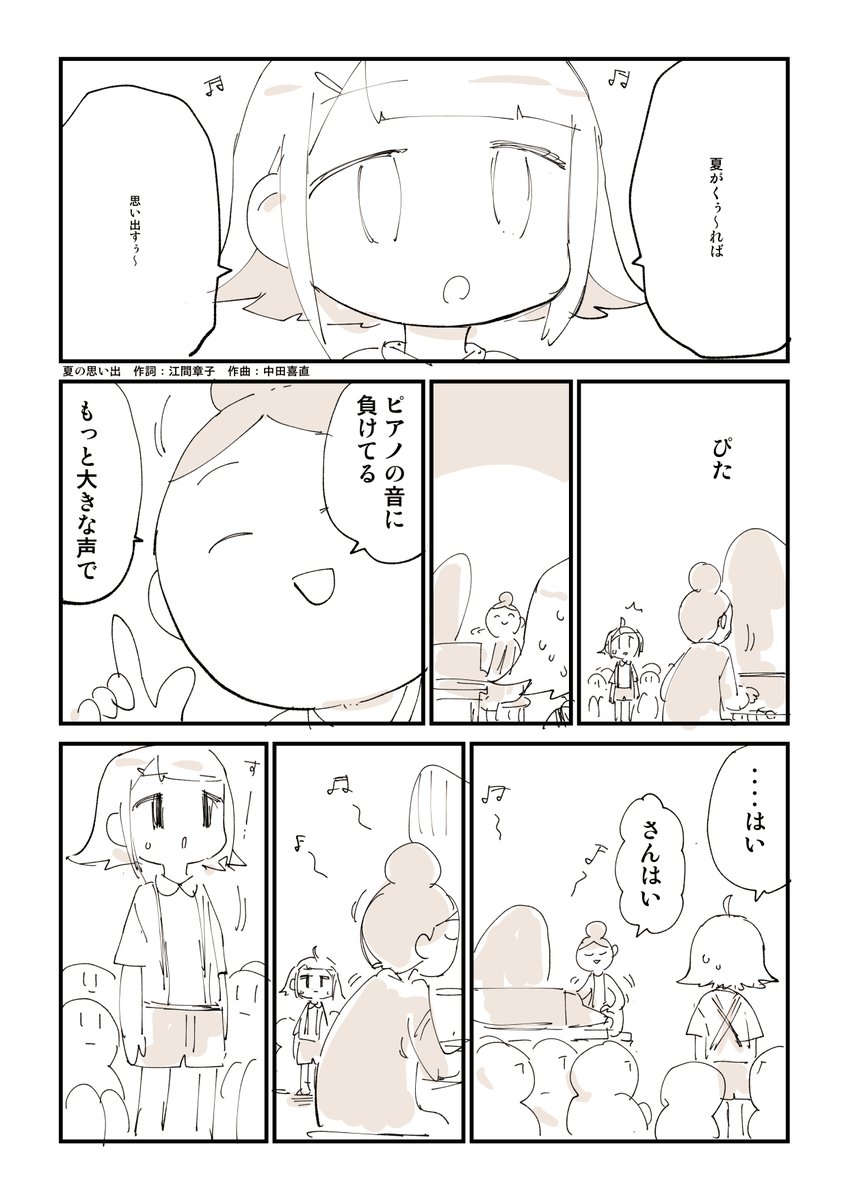

音楽もスポーツも、その他すべて学校教育の中で地獄化する

【画像】漫画家「音楽の授業が嫌いになった原因はだいたいこれ」→100000いいね!

コメント 137魔人

しんどいわ

あったけどダメ出しはなかった

よほど声が出てないか教師ガチャ外れか嘘かどれかだろ

あったぞ

うちはテスト時だけだった

中学であった

音学の授業だったわ

田舎の学校はあったよ

都会に住んでる人が羨ましかった

俺の時は歌のテストってのあったな

1番嫌いだった

子供心に頭狂ってると思ったわ

そら必死に練習してきたのにプロになれず

華々しく音楽活動してる奴らを尻目に自分は猿共のお守りだからな

挫折と劣等感で頭おかしくもなるわ

歌う気分じゃないんだよ

クラスの団結とか押し付けないで欲しい

声出てない!!!もっと!もっと!そう!

こんな感じ

合唱の練習でズレようものならぶちギレ

音楽教師でヒステリックじゃないやつ見たことが無い

そもそもクラスに40人はおるのに

そんな時間あるわけないやろ

俺のとこはあったな

歌唱のテストって名目で

授業にするのはいいとして点数つけて評価するのが将来的に全く意味ない物になってるのは事実だと思うわ

歌う経験と楽器使う経験だけでよくね?

小学校の教師にまともなのはほぼいないと確信してた

サボる、まじめにやらない→怒られる→トラウマ

ってだけで音楽に限った話ではないわ

音楽に関しては真面目にやっててもダメだったよ

それぞれに声質があるのに

なんでここが出ないの!?もっと!もっと!とか一人を晒し者にしてたわ

徹底的に詰めるから女の子は合唱の練習で泣き出すのが当たり前だったな

歌なんか何とでもなる

権力と暴力

(以下引用)

大江健三郎『芽むしり仔撃ち』

中学3年の終わり頃、高校の下見に遠くの街に電車で出かけた。遠くの高校に行くかもしれなかったのはぼくともう一人の生徒だったので2人で出かけた。親友というわけではないが、生徒会の役員を一緒にやる程度には友達だった。

その街はぼくの中学のあった田舎とは格段の差のある「都会」で、景色に圧倒されながらその街を歩いていた。

その時、前の方から自転車に乗った若者、おそらくぼくと同じ年頃の一団が奇声を発しながらやってきた。10人くらいの集団だっただろうか。彼らは自転車に乗ったまま、ぼくらとすれ違いざまにぼくの腹をわざわざ蹴って通り過ぎていった。

「何すんだこのやろう!」

と大声をあげたのはぼくであった。

その罵声を聞きつけ、彼らは自転車を止めた。

そして、降りてこっち向かって走ってきたのである。

ぼくは青くなって逃げ出した。

ところが、もう一人は駈け出さなかった。自分が発言したのではないと考えたのだろう。

しかしその一団にそんな「道理」は通用しない。たちまち友人は取り囲まれ、殴られ、蹴られ始めた。

ぼくは見捨てて逃げるわけにもいかず、戻るしかなかった。今考えれば110番通報したり大人に助けを呼んでから戻ればよかったのだと思うのだが、そんなことを考える余裕はなかった。

戻るや否や、ぼくもボコボコにされた。

「金を出せ」と言われた。

「ありません。勘弁してください」と弱々しくぼくは哀願した。結局財布を巻き上げるまではしなかったが、ふんという感じで彼らは立ち去った。鼻血が出たので、派手な絵面となった。ただ、「全治●ヶ月」というようなことはなかった。

どうやって帰ったのかもあまり覚えていないが、その友達とはあまり話さなくなってしまった。二度と思い出したくない、つらい記憶となったのだ。

ぼくは優等生意識の裏返しもあったのだろうが、「不良ども」を心の底から軽蔑していた。「そんな奴ら」から暴力を受け、屈服させられ、哀れがましく許しを請うたことで、プライドがズタズタになった。はじめにイキがっただけに、その落差を思うと、その時は震えるほどに悔しかった。早く忘れよう、なんでもなかったんだ、という思いが交錯した。

直接的な暴力はなおさらだろうが、人を理不尽な力によって屈服させること、それによってどう尊厳がが踏みにじられるのかということを、そんな経験からも少しばかりわかるような気がする。もちろんレイプ被害はその何倍・何十倍も苦しいものなのだろうが。

繰り返すが、直接的な暴力に限らない。

圧倒的な力の非対称性を背景に、押さえつけられるということの屈辱感を想像するとき、体が熱くなる。

リモート読書会で読んだ大江健三郎『芽むしり仔撃ち』で最も印象的な箇所はラストの第十章「審判と追放」である。

戦争中、感化院の少年たちが疎開ということで送られた村で、感染症が流行り、少年たちは感染した動物の死体の処理の仕事をさせられた挙句、村人たちが計画的に避難する中で村に強制的に隔離される。やがて村人たちが戻ってきて、村長は、少年たちをなじり始め、一緒にいた脱走兵の行方などを糾問する。

「この汚ならしい感化院のがきども」と村長が突然怒りくるって叫んだ。「お前らは何一つ正直に白状しない。俺たちを甘く見るつもりか。俺たちは、お前らの痩せた首を一締めでつぶしてしまうことができるんだぞ、叩き殺すこともできるんだぞ」

(大江健三郎『芽むしり仔撃ち』新潮文庫、p.170 Kindle 版)

しかししばらくして戻ってくると村長は恩着せがましく、お前らを許してやると述べた。感化院の教官が戻ってくるので、少年たちを置いてけぼりにして閉じ込めたことを他人に言うなと少年たちを脅すのである。

主人公の「僕」は、許してやると言われた一瞬は心を開きかけたが、急に態度を硬化させた。

僕の心の中で開きかかっていた蓋が急速に固く閉じた。そしてそれは僕の躰のまわりへ伝染し、僕の仲間たちみんなが村長への硬く対抗する態度、しっかりした姿勢を取戻した。僕らはうまくはめこまれようとしていたのだ。そして《はめこまれる》ことほど屈辱的でのろくさでみっともないことはないのだ。…

「おい、いいな。そういえよ」と僕らの無反応にその装われた冷静さをかきみだされた村長が僕らを見まわしていった時、僕ら仲間たちはすっかり態勢を挽回し、内部の同志としての固い結束をとり戻し、村長に対して挑戦的に胸をはり眼をきらきらさせていた。(大江p.173)

しかし結束は長く続かなかった。村人が圧倒的な暴力を見せつけた後、従う者は握り飯を食わせてやると言い出した。次々に崩れ、最後に抵抗の意思を示し続けるのは「僕」一人になる。鼻先に熱い汁と握り飯を出すが、「僕」はそれをはたき落とす。

「ふざけるな」と村長は喚いた。「おい、ふざけるな。おいお前は自分を何だと思ってる。お前のような奴はほんとの人間じゃない。悪い遺伝をひろげるだけしかない出来ぞこないだ。育ってもどんな役にもたたない」

村長は僕の胸ぐらをつかみ、僕を殆ど窒息させ、自分自身も怒りに息をはずませていた。

「いいか、お前のような奴は、子供の時分に締めころしたほうがいいんだ。出来ぞこないは小さいときにひねりつぶす。俺たちは百姓だ、悪い芽は始めにむしりとってしまう」(大江pp.178-179)

「いいか、おい?俺たちはな」と村長は喚いた。「お前を崖から追い落すこともできるんだぞ、お前を殺して誰一人それをとがめる奴はいないぞ」

彼は短く白髪を刈りこんだ頭を振り、怒りにみちた声で叫んだ。

「お前たち、俺がこいつを殺してそれを巡査にうったえるものがいるか?」

首をしめつけられてのけぞった僕のまえで僕の仲間たちはおびえて黙りこみ僕を裏切った。

「分ったか、おい、これでわかったか」

僕は眼をつむり、苦い涙を睫にからませてうなずいた。僕には自分が最後の土壇場でまで見すてられたことがわかりすぎるほどわかっていた。僕の胸ぐらをしめつけていた腕がゆるみ、僕は深い息と小さい咳をして躰をたてなおした。(大江p.179 )

そして「僕」は追放という審判を受け、追放される。しかし、実際には追放ですらなく、いつまでも抵抗し続けていた「僕」を、村人たちは他の少年の見えないところで殺してしまおうとしていたのである。すんでのところで「僕」はそれを免れるが、一瞬免れただけで、逃げられたのかどうかすらわからないまま結末が閉じられる。

逆らった者を、徹底的に力で封じ込め、ジャッジし、追放し、抹殺する。

抵抗に立ち上がった人々が崩れる無様で情けのない瞬間、どうやっても逃げきれない力の網の中で抵抗を続ける無力感、悔しさが活写されている。

月から地球に向けた電波が地球の電離帯を突き抜ける謎www

アポロの月着陸の時点から、あれはフェイクだという話が流れていたが、ロケット発射台の無い月から、どのようにしてロケット(月面着陸用だとしたら、ロケット自体の推進力もほとんど無いだろう。)が(地球帰還のために)発射できたのか。いくら月の引力が地球より小さいとしても、無理なのではないか、と思うのだが。で、下にあるように、なぜ月から地球まで「月着陸と月面歩行の」映像が伝えられたのか。地球上空には電離帯とか何とかいうのがあって、電波を跳ね返すのではないか。その電離帯はなぜか地球から上空に向けての電波は跳ね返すが、宇宙(月)から地球への電波は通すのだろうかwww

ちなみに、アポロの月着陸の「フェイク画像」を作った(作らされた)のはスタンリー・キューブリックだったという説がある。

(以下「大摩邇」から引用)

サムライとは何か

というのはまさにその通りで、要するにヤクザ集団である。いや、ヤクザのほうがまだ法律に遠慮しているが、戦国時代は法律など存在しないと思っていい。戦国武将の美化は、ヤクザの美化でしかない。まあ、私も戦国時代は面白いとは思うが、あれは単なる「仁義なき戦い」時代劇版である。

ちなみに、私が今読みかけの森鴎外の「渋江抽斎」の中に、文武両道の武士(抽斎の二人目の妻の祖父)とやらが出て来るが、その男は江戸藩邸の教授(何の教授かは知らないが、学問のほうだろう)でありながら、「壮年の頃、村正の刀を佩びて、本所割下水から大川端辺までの間を彷徨して辻斬りをした。千人斬ろうと思い立ったのだそうである。」つまり、道行く人を斬り殺すのに、何の良心の呵責もなかったのである。その相手が侍だったとは限らない。侍だけ千人殺すのは困難だろうし、大事件になるだろうから、狙われたのは主に町人だったと思う。

武士とか、「サムライ」をあまり美化しないほうがいい。武士があまり町人を斬らなかったのは、斬るメリットがさほど無かったからにすぎない。

(以下引用)

【映画】北野武監督最新作『首』2023年秋公開 NHKには描けない戦国時代を活写 構想30年 制作費15億 ★2 [muffin★]

2023.04.15

北野武監督が15日、都内で行われた映画『首』完成報告会見に出席し、本作を制作するに至った経緯や自信を明かした。この日は、出演の西島秀俊、加瀬亮、中村獅童、浅野忠信、大森南朋、KADOKAWA代表取締役社長・夏野剛も出席した。

日本人なら誰もが知る戦国武将、羽柴秀吉、明智光秀、織田信長、徳川家康らと“本能寺の変”を、北野監督が一大スケールで描く本作。信長の跡目を巡り、繰り広げられる裏切りと策略と戦。それぞれの野望が本能寺に向かって動き出す。

構想30年、製作費15億円をかけ、『座頭市』以来20年ぶりの時代劇を手掛けた北野監督。NHKの大河ドラマをよく観るそうで、「すごいきれいな出世物語にして、人間の業とか、欲とか、裏切りとかはあまり描かれていない」とその印象を明かすと、「自分が撮ればこうなるという発想でやろうと思いました」と制作に至った思いを打ち明ける。

さらに「男同士が絡み合うのは、NHK的には避けることがあるけど、殿様に対して命を懸けるのはそういう関係でもある。そこを描かずに戦国時代を語るのはおかしい」と見解を述べると、「そういう話や、侍や戦国大名は一般の人が死んでも関係ない(と思っている)悪い奴らなんだから、その残酷さや、死を前にした男同士の関係を上手く描きたかった」と説明した。

配役は脚本を書きながら考えたそうで、過去に北野組に参加経験のある西島(明智光秀役)、加瀬(織田信長役)、浅野(黒田官兵衛役)、大森(羽柴秀長役)には絶大な信頼を寄せている様子で

中略

「今度の映画ができたのは、スタッフ並びに役者さんのおかげだと思っています。ありがとうございました」と頭を下げた北野監督は、「(試写を観た)スタッフや関係者の大多数が本当に褒めているとわかるので、成功したと思っています」と自信をのぞかせる。すでに、カンヌ国際映画祭のコンペ枠では賄いきれない良作のプレゼンテーションを目的に設立されたセクション「カンヌ・プレミア」にて上映されることも決定していることから、「世界的に当たるな」と予想する北野監督は、「大ヒットという図々しいことは言いませんが、ヒットしていただいて、あと何本か(映画を)撮れる状態になればいいなと思います」と期待を込めた。(錦怜那)

映画『首』は2023年秋、全国公開

全文はソースをご覧ください

https://encount.press/wp-content/uploads/2023/04/15174132/f640184626d8b4ba92ff699059081e23.jpg

https://encount.press/wp-content/uploads/2023/04/15185929/ac07458e1931da24b5f33232e5506eef.jpg

https://encount.press/wp-content/uploads/2023/04/15185932/43110340bf9bcfc364fc835c7f2cab56.jpg

ティザービジュアル

https://encount.press/wp-content/uploads/2023/04/15151026/91b96c6ebf0f130aac82e9c80c4c54d1.jpg

そのほかキャスト・ストーリー

https://www.cinematoday.jp/page/A0008776

動画:映画『首』完成報告会見

https://youtu.be/csQ3W_zBnIo

https://www.musicvoice.jp/news/251185/

★1:2023/04/15(土) 18:32:32.74

https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1681551152/

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新CM

最新記事

プロフィール

それだけで人生は生きるに値します。

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

アクセス解析