[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

酔生夢人のブログ

気の赴くままにつれづれと。

[PR]

夜の雨

最近は雨続きで早朝の散歩もしないことが多いので、運動不足で睡眠時間が短く、午前0時前に目が覚めることが多い。

先ほど目が覚めてトイレに行って、帰りに居間の窓を見ると、外が明るい。

「ああ、そういえば、一昨日が中秋の名月の日(旧暦8月15日)だった」と気づいて、ベッドに入って、頭をいつもと逆にして窓から上空の一部が見えるような体勢にすると、月が見える。雲がかかっているが、確かにほぼ満月だ。

それから本を少し読んでうとうとしていると、再び目が覚め、その時には外で雨の音が聞こえた。雨になったらしい。

起きて窓の外を確認すると、やはり雨である。ベッドを出て台所でコーヒーを淹れ、今、こうしてコーヒーを飲みながらブログを書いているわけだが、その間、雨に関する浮遊思考が頭の中を漂っていた。

最初は「夜の雨」ということで、即座に思い出したのが凡兆の「下京や 雪積む上の夜の雨」だが、あいにく今は秋で、しかもここは沖縄だから雪が積むこともない。

次に、というか、その前から意識の底にあったのが「雨の音が聞こえる」という、大島弓子の漫画で、私が彼女の作品の中でたぶん一番最初に読んだ作品だ。

それを読んだ時から長い時間が経って、この「雨の音が聞こえる」は、八木重吉の詩の一節だと知って、知ったことが嬉しかった記憶がある。

この詩は前にも引用した気がするが、こうした一連の「記憶の財産」は様々な時間に甦る「人生の小さな荘厳化」であり、一生ものである。

雨

雨の音がきこえる

雨が降っていたのだ

あのおとのようにそっと世のためにはたらいていよう

雨があがるようにしずかに死んでいこう

詩と詩情

とにかく、「雰囲気」を出すのが抜群に上手い人で、それはデビュー作の「六番目の小夜子」以来変わっていない。で、その雰囲気とは、「詩情」にも近いわけで、ホラーを書いても青春の抒情を描いても上手い。

で、詩と詩情は別であり、世間に流布している詩の中には完全に詩情の欠如したものが多いという気がする。特に現代詩はそうである。現代詩は昭和で終わったのではないか。いや、読んでいないが。

詩と詩情の違いは何か、というと、「詩」とは形式的に詩の形を取っているもので、その中に詩情(美感)があるかどうかで、「単に行分けした散文」にすぎないものと真の詩に分かれる。小学生に読ませる児童向けの詩は前者が圧倒的に多いので、詩や詩人が馬鹿にされることになる。それよりはポップスの歌詞のほうがはるかに詩情があるわけだ。もっとも、最近のポップスは、歌詞そのものが聞き取りにくいので、歌詞に詩情があるかどうかは私には分からない。詩情より市場優先のポップスになっていないか? www

ついでに言えば、前にも書いたが「ポエマー」とは詩情の欠如した詩(あるいは、意味不明の言葉)を書く、有象無象の自称他称詩人のことを言う造語(蔑称)である。小泉進次郎(の発言)もそれだ。

話を前に戻して、恩田陸のことだが、彼女自身が詩情を愛していることは、その作品の細部によく表れている。作中で言及される事象や名称が、詩的な事柄であるだけでなく、作品タイトルや章題にしばしばジャズやクラシック音楽や昔のポップスのタイトルを使うことで、それが分かる。その好みが私の好みとだいたい同じであるのが、私には嬉しいが、そういう恩田ファンは多いかもしれない。ちなみに、歌や映画や小説のタイトルは、それ自体が「短い詩」なのである。たとえば「太陽がいっぱい」など、そのタイトルだけで、既に映画を見たような気持になるのではないか。これなど、名タイトルの代表的なもののひとつだろう。

恩田陸の小説にも言及されていた「去年マリエンバードで」なども、実に詩的なタイトルである。映画そのものは、夢の中でまた夢を見ているような、夢幻的なもので、意味を考えるのではなく、感覚(情感)の中に浸るのが正しい鑑賞法だろう。

まあ、映画がセックスそのものを描写するようになってから、映画から詩情は消えたというのが私の説である。至高の恋愛も、やってしまえばただの猿の交尾だ。恋愛は性交のための手続きではない。まあ、一種の病気かもしれないが、美しい精神病である。だから小説になり映画になる。もちろん、恋愛は詩の最大のネタだ。

なお、小説の「話」そのものより、描写の詩情が価値がある作家として、フィッツジェラルドやカポーティなどがそれではないか、と思う。先ほど、フィッツジェラルドの「バビロン再訪」(映画「雨の朝パリに死す」の原作)を読んだが、「小説家としては下手だなあ。でも、詩情があるなあ」と感じたので、追記する次第だ。その発展形が村上春樹だろうか。ただし、小説家として、より上手い分、詩情はフィッツジェラルドほどではないと思う。なお、「バビロン再訪」の映画化の際のタイトル「雨の朝パリに死す」は原作タイトルよりはるかに優れているが、映画の原題は知らない。日本の映画配給会社の人が付けたなら、抜群のセンスである。映画の主題曲が「The last time I saw Paris」だと思うので、映画の元の題名もそれではないか。昔の人は言葉のセンスがいい。小説の方のタイトルは「Babylon revisited」。

生きる意志

ちなみに、ヘミングウェイもこのクィークェグと同じことを書いているようだ。(即死した兵士以外の)戦場で死ぬ兵士は、生きる意志を無くした時に死ぬ、という話である。

(以下自己引用)

後でクィークェグが説明したところによると、こうである。棺の中に横たわって、死のうと考えた時に、この世でやり残した事はないかどうか、彼は思いめぐらしてみた。そして、陸上で果たさねばならないちょっとした義務のあった事を思い出し、まだ死ぬわけにはいかぬ、と考え、死なないことにしたのだそうである。

聞いていた者たちは、不思議そうな顔で、いったい死ぬとか生きるとか、自分の勝手な気持ちや好みで出来るものかと聞いてみた。

「そうだ」とクィークェグは答えた。

彼の言葉では、鯨とか嵐とかいった人力を超えた大きな力で死ぬ以外は、病気くらいで人間は死ぬものではない、ということである。老衰で死ぬ連中も、「もうこれくらいでいいじゃろう」と思うから死ぬのであり、そう思わなければいつまでも生きているはずだ。……まあ、無知な野蛮人の事だから、眉唾物の話ではあるが、病気に及ぼす意思の力というものは、我々ひ弱な文明人が考えるより大きなものではあるらしい。

隠居爺氏の「理系は馬鹿」論

要するに、「合理主義」というのは、自分の説に合わない部分を切り捨てるので、「明快」になり、そのために「賢そう」に見えるために世間の多くの人が騙されるわけだ。これは新興宗教の手法でもあり、例のオウム真理教に理系秀才が多かった理由もそれだろう。

現実の世界では「割り切れる」物事のほうがむしろ少ないわけで、それを無理に割り切ると悲惨なことになる。たとえば、「障害者や老人は社会に不要」「弱者=努力しない連中」という決めつけである。社会の上位や中位にいる人間ほど、そういう思考になりがちである。

先ほど寝床で読んだ田中芳樹の小説(薬師寺涼子シリーズのひとつ)の中に、とある経営者が「自分のいちばん嫌いな言葉は『寄付』という言葉だ」と言ったという話が出て来たが、これが実話なら(実話だから書いたと思うが)、誰の発言か知りたいものである。

なお、私は今の日本共産党の硬直した姿勢に批判的だが、常に弱者や貧困者を最優先に考える姿勢を持つ議員が多いところは高く評価している。それはれいわ新選組も同様だ。

(以下引用)書かれた内容すべてに賛同しているわけではない。理系は「頭の使い方が間違っている」だけで、「おつむが弱い」わけではない。だからIQテストなどでは優秀な成績を取ると思う。

最近天気予報がデタラメですね。多分、台風の進路予測に失敗したせいなのでしょう。進路というか、速度の予測ができませんでしたね。そりゃ、予報はガタガタになってしまいます。北海道に住んでいるとその理由がよく分かります。というか、素人なりに想像がつきます。

というのも、今年の北海道はここ数年間と比較して涼しいからです。特に小樽に住んでいて珍しいと思うのが霧が多いことです。まるで釧路に住んでいるような日が何日かありました。おそらく、海水温は高いのでしょうが、大陸から吹き込んでくる空気が冷たいのだと思います。つまり、今年は太平洋高気圧の勢力が弱く、相対的に大陸の高気圧が強いのだと思います。

となれば、そうです、台風が大陸の高気圧に邪魔されて北上できないのです。そのせいで本州南部でウロウロすることになります。とまあ、新型ワクチンで専門家、あるいは学者というものがいかにペテン師ぞろいであるかが分かったものですから、どうせ気象庁だってその類だろうと考えて、それなら私にも発言権はあると思って書いてみました。

そうそう、つい先だっても、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」などという馬鹿馬鹿しい虚偽情報を全国民に向けて発したばかりでもありますしね。最近の世の中の風潮として、理系の人が大嘘をつくことが目立ってきました。もともと理系はおつむの弱い人が多いのです。なぜかといえば、割り切れる事象を扱っているからです。

文系は、世の中割り切れるものではないということを知っていますから、あまり真っ赤な嘘をつくことはないのですが、理系の人は割り切るということを知っているものですから、嘘をつく場合にどうしてもスッパリと嘘をつきますね。しかも、ワクチンでは人を殺す嘘までつきましたから、とても許されるものではありません。

加えて、世の中の多くの人は理系が苦手なものですから、理系の人がもっともらしい顔で嘘をつくと信用してしまいがちです。例えば経済学者がこれから景気が悪くなり、株価が下がると言っても誰も信用しませんが、8割おじさんが42万人死ぬというと大騒ぎになるわけです。

おそらく、気象庁の中にも、きちんとしたことが分かっている専門家もいると思いますよ。しかし、そういう人は発言を封じられるのでしょう。どんなデタラメであっても大袈裟に煽る人の意見を採用して、国民を混乱させようとするのが今の日本政府です。儲かりますからね。

貧困がまだのどかさと希望を持っていた時代

なお、「あんみつ姫」は、少女漫画雑誌掲載だったので、一度も原作漫画は読んでいないが、「あんみつ姫」というネーミングは素晴らしいな、と思っている。

ちなみに、上流階級のお嬢さんやお姫様が家やお城を抜け出して庶民生活を体験して社会を知るという話は、ラブコメの典型のひとつで、「ローマの休日」や「或る夜の出来事」などもそれである。まだ、上級国民への反感が少なかった時代の話だが。

つまり、「資本主義の極致」が、社会の階層化とその乗り越えの絶望性を思い知らせ、社会の上と下の相互が憎み、軽蔑することになったのだろう。まあ、少なくとも子供のころは、こういう「御伽噺」で人間性を豊かにするのはいいことだ。

(以下引用)キャラ設定とそれぞれのネーミングが素晴らしい。腰元五人組の「あんこ、かのこ、きなこ、しるこ、だんご」など最高である。人名ではないが、記事中の「おちゃっぴい」は、もはや死語だろうと思う。「おてんば」はかろうじて現役か。このふたつの言葉の意味や定義は辞書にも載っていないと思うし、私も明確には知らないが、私の印象では「マケイン」の杏奈がおちゃっぴいで、檸檬がおてんばか。どちらもある方向への生命力の横溢である。で、たまに暴走して周囲に迷惑をかけたりするwww

あんみつ姫

『あんみつ姫』(あんみつひめ)は、倉金章介による日本の漫画作品。また、それをもとにした映画、テレビドラマ、テレビアニメ作品、および同作品に登場する主人公の名前である。

漫画作品としては、1949年から1955年にかけて光文社『少女』に連載された原作と、テレビアニメ化のタイアップとして1986年から1987年に講談社『なかよし』に掲載された竹本泉版がある。

概要

やんちゃでお転婆、おちゃっぴい な「あんみつ姫」が、城の内外で騒動を巻き起こす時代劇コメディ。菓子類に因んだキャラクターの名前や、江戸時代を舞台にしていながら現代のものが混在し、発表当時の出来事や流行が作中に数多く登場するという特徴がある。

原作漫画が一旦連載終了した[注 1]1954年に、東宝系の東京映画で雪村いづみ主演の映画が2本作られ、以降何度も映像化されている。1958年にはKRT(ラジオ東京テレビ、現在のTBSテレビ)にて、中原美紗緒主演で連続ドラマ化。1960年のドラマ放送終了後には、松竹で再び映画化され、鰐淵晴子が主演した[1][2]。

原作者の没後に作られた映像化作品は、全てフジテレビ系列で放送されている。1983年には小泉今日子主演で『月曜ドラマランド』にて再度ドラマ化された[注 2]。1986年にはスタジオぴえろ製作のテレビアニメ作品として放送。小山茉美があんみつ姫の声を演じたほか、当時の人気アイドルグループであるおニャン子クラブが主題歌を務めた。このアニメ版をもとにしてセガ・マークIII用ソフトとしてテレビゲーム化もされている。また、1986年から1987年まで、関西電力のCMのキャラクターに起用された。

その後も、1995年に第32回『新春かくし芸大会』で内田有紀が演じ、2008年には井上真央主演でドラマ化された。

登場人物

原作に登場するキャラクター

- あんみつ姫

- 本作の主人公。きれいな着物を着たあまから城のお姫さま。長いまつげが特徴。器量よしで優しく朗らかな性格だが、おちゃっぴいなうえに大変なおてんば。好奇心旺盛で、城を抜け出すなど、無邪気で自由奔放な行動で腰元や周囲の者たちを困らせているが、皆から愛されている。勉強、料理、裁縫は苦手。

- カステラ夫人

- アメリカから来たあんみつ姫の家庭教師で、「カステラ先生」と呼ばれている。天狗のように長い鼻を持つ。多才な人物で、英語やアメリカ文化の他にも、遊びや様々なことを姫に教え、経験させた。城へ来て間もない頃は、風俗習慣の違いからたびたび珍事を引き起こしたが、次第にあまから城に馴染み、日本語も上達していった。運動神経がよく、人並み外れた腕力を持つ。連載当時に皇太子の英語教師であった「ヴァイニング夫人」をヒントにしたキャラクター[3]。

- まんじゅう

- 茶坊主。姓は甘井。元気でとんちのある利口な少年。弟のしお豆と共にあんみつ姫の遊び相手になることが多い。母を病気で亡くしており、あまから城へ来る前は、父親のラーメン屋台を手伝いながら、赤ん坊だった弟を背負って学校に通っていた。誘拐された姫を救った功によって茶坊主となり、以降もたびたび姫の危機を救っている。城下町の甘辛町に一人で暮らしている父親に、仕送りをしている[4]。

- しお豆

- まんじゅうの弟。見習い茶坊主をしている。まだ幼く、わがままを言ったり、無茶をして周りを振り回すこともあるが、稀に兄に負けない活躍を見せる。まんじゅう、しお豆は、倉金章介の息子がモデルになっている[3]。

- あわのだんごの守

- あんみつ姫の父で、あまから城の城主。姫からは「パパ」と呼ばれている。呑気な性格の反面、恥ずかしがり屋であがり性。口髭が薄いことを気にしている。一人娘の姫に甘い。大変な発明狂という一面も持っている[5][6]。

- しぶ茶の方

- あんみつ姫の母。姫からは「ママ」と呼ばれている。生真面目な性格で、姫曰く「賢夫人」。姫や殿の行儀作法に厳しいが、おだてに乗りやすい。

- 甘ぐりの助

- 小姓の少年。まじめでやや要領が悪いところがある。剣術ができるが活躍の場は多くない。

- せんべい

- 奴。しょっぱい顔をしているが、気は優しくて力持ちな城の門番。

- 腰元たち

- 皆同じような容姿に描かれており、読者からは見分けがつかない。城を抜け出したあんみつ姫の身代わりをさせられた「きなこ」の他に、「あんこ、しるこ、かのこ、だんご」がおり、腰元五人組を名乗っている。この他にも、腰元募集で採用された「もなか」、「ざらめ」など、数多くの腰元が存在する[7]。

- おはぎの局

- 腰元たちを束ねるお局。独身。

いざ鎌倉?

(以下引用)

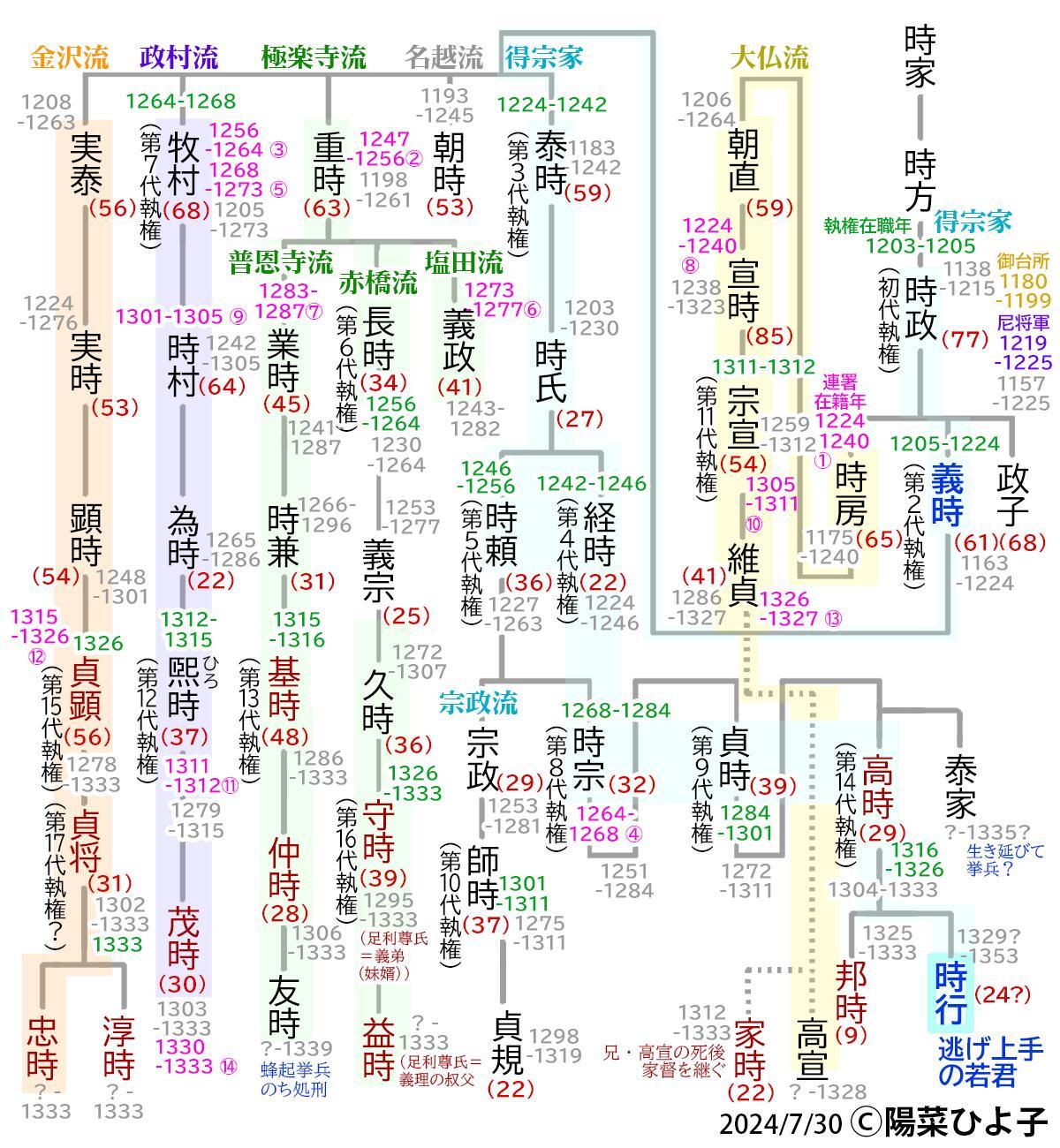

北条時行はなぜ【逃げ上手の若君】なのか?【鎌倉殿の13人】北条義時との関係は?(家系図/相関図)

足利尊氏と直義

尊氏と弟の直義との関係がよく分かるウィキペディアの直義についての記述を転載する。

(以下引用)赤字は夢人による強調。尊氏の人物像をはっきり示している。下線も夢人によるもので、北条時行が、確かアニメ「逃げ上手の若君」の主人公だったはずである。

足利 直義(あしかが ただよし)は、鎌倉時代末期から南北朝時代初期にかけての武将・公卿・政治家・歌人。鎌倉幕府の有力御家人足利貞氏の三男[2]。兄に足利高義と足利尊氏がいる。室町幕府初代将軍足利尊氏の同母弟。養子に直冬。

元弘の乱で兄の尊氏に従って北条氏から離反し、後醍醐天皇や兄と共に鎌倉幕府を滅ぼした。建武の新政では兄と同様、後醍醐から多大な恩賞を受け、後醍醐皇子の成良親王を奉戴して鎌倉将軍府の事実上の長を務めた。中先代の乱では北条時行に敗退し、鎌倉撤退の混乱の中、後醍醐皇子で前征夷大将軍の護良親王を殺害した。建武の乱の湊川の戦いでは足利方陸軍の主将を務め、陸軍副将の高師泰と共に建武政権軍の名将楠木正成を討ち取る武功をあげた。

室町幕府草創期においては、「三条殿」と称されて実質的な幕政の最高指導者となり、公卿の地位に登った。卓越した政治的手腕によって幕政の礎を築き、北朝の光厳上皇との関係強化にも努め、厚い信頼を得た。是円らによる幕府基本法『建武式目』も直義の意向が大きく反映されているとされる。政策は保守的で、鎌倉幕府の古法を多く模倣した。その後、革新派の執事の高師直との間で、政策や養子の直冬の処遇を巡る対立関係が発生、観応の擾乱という武力闘争に発展し、最終的に薩埵峠の戦いで実兄の尊氏に敗れた。鎌倉に蟄居の後、政敵の師直が暗殺された丁度一年後という日付に急死を遂げた。

冷静沈着・実直な人間であったとされ[注釈 6]、室町幕府の成立は名政治家である直義の手腕に大きな部分を負っている。禅宗を篤く敬って庇護し、 臨済宗高僧の夢窓疎石(夢窓国師)との対話は『夢中問答集』として出版された。また後醍醐帝鎮魂のため、尊氏・夢窓・光厳と共に天龍寺を創建した。兄に次ぐ優れた武家歌人でもあり、『風雅和歌集』以下の勅撰和歌集に26首が入集した。

次兄の高氏(尊氏)と同じく父・足利貞氏の側室である上杉清子が産んだ子で、母は北条氏ではない。

生年は古くは『公卿補任』貞和5年(1349年)条等から徳治元年(1306年)とするのが通説だった[4]。しかし、『三宝院賢俊僧正日記』の暦応5年(1342年)2月条に「三条殿 卅六 丑未」とあり、これにしたがえば逆算して徳治2年(1307年)となり、通説とは1年異なる[5]。賢俊という尊氏・直義兄弟に近い人物による証言であり、さらに「門葉記130」[6]という傍証もある[5]。2010年代時点で新説の徳治2年(1307年)説を採用する研究者には、森茂暁[5]・清水克行[7]・亀田俊和[4]等がおり、森・亀田は新説が有力であると述べている[4][5]。

足利氏の慣例に従い、二人の兄同様に初めは、得宗(鎌倉幕府執権)・北条高時より賜った偏諱と祖先にあたる源義国の一字により高国(たかくに)と名乗るが、桓武平氏を称した北条氏(本来であれば家格が劣る)が実権を握る幕府に叛旗を翻した後は、河内源氏の通字である「義」を用いた忠義(ただよし)、直義(ただよし)に改名する。正慶2年(1333年)、後醍醐天皇が配流先の隠岐島を脱出して鎌倉幕府打倒の兵を挙げると、兄の高氏とともにこれに味方し六波羅探題攻めに参加する。

建武の新政では左馬頭に任じられ、鎌倉将軍府将軍成良親王を奉じて鎌倉にて執権となり、後の鎌倉府の基礎を築く。建武2年(1335年)、中先代の乱が起こり、高時の遺児時行が信濃国に挙兵し関東へ向かうと、武蔵国町田村井出の沢(現東京都町田市本町田)の合戦にて反乱軍を迎撃するが敗れる。反乱軍が鎌倉へ迫ると、幽閉されていた護良親王を配下の淵辺義博に命じて混乱の中で殺害させ、足利氏の拠点となっていた三河国矢作(愛知県岡崎市)へと逃れた[8][9][10]。もっとも、成良親王は無事に京都に送り返されており、護良親王殺害も建武政権の立場に立った行動であった[11]。

同年、後醍醐天皇に無断で来援した尊氏と合流すると東海道を東へ攻勢に転じ、反乱軍から鎌倉を奪還する。奪還後も鎌倉に留まった尊氏は付き従った将士に独自に論功行賞などを行うが、これは直義の強い意向が反映したとされている。しかし、建武政権から尊氏追討令が出、新田義貞を大将軍とする追討軍が派遣されるや、尊氏は赦免を求めて隠棲する。直義らは駿河国手越河原(静岡県静岡市駿河区)で義貞を迎撃するが敗北する(手越河原の戦い)。これに危機感を持った尊氏が出馬すると、これに合して箱根・竹ノ下の戦いで追討軍を破って京都へ進撃する。足利軍は入京したものの、建武3年(延元元年/1336年)に陸奥国から上洛した北畠顕家や楠木正成、新田義貞との京都市街戦に敗れる。再入京を目指すも、またしても摂津国豊島河原での戦いに敗れて九州へと西走する(豊島河原の戦い)。道中の備後国鞆の浦にて光厳上皇の院宣を得て、多々良浜の戦いで建武政権側の菊池武敏に苦戦を強いられながらもこれを撃破するなど、西国の武士の支持を集めて態勢を立て直して東上を開始。海路の尊氏軍と陸路の直義軍に分かれて進み、湊川の戦い(兵庫県神戸市)で新田・楠木軍を破って再び入京する。

しかし、貞和4年(1348年)頃から足利家の執事を務める高師直と対立するようになり、幕府を直義派と反直義派に二分する観応の擾乱に発展し、さらに吉野へ逃れていた南朝も混乱に乗じて勢力を強める。

(中略)

観応の擾乱は直義の死により終わりを告げた[19]。ただし、直義派の武士による抵抗は、その後直冬を盟主として1364年頃まで続くことになった。

なお、尊氏はその死の直前の延文3年(1358年)に、直義を従二位に叙するよう後光厳天皇に願い出ている。その後、年月日は不詳であるが更に正二位を追贈された[20]。康安2年(1362年)7月22日には「大倉宮」の神号が贈られ、「大倉二位明神」として直義の邸宅であった三条坊門殿の跡地に三条坊門八幡宮(現・御所八幡宮社)を創建して祀った他、直義が失脚後に滞在していた綾小路邸にも祀った。さらに天龍寺の付近に直義を祀る仁祠(寺)が建てられている[21]。

尊氏が激しい感情の起伏がある人物とされるのに対し、直義は冷静沈着であったとされる。また『太平記』などでは汚いやり口を嫌う兄の尊氏に代わって自ら手を汚す役割を務めたとされており、同書では親王の殺害や天皇との折衝における背反行為などは尊氏ではなく、直義が果たしたものとされている。

尊氏が山のように贈られてきた品物を部下たちにすべて分け与えたほど無欲だったという逸話は有名であるが、直義はそもそもそういう贈り物を受け取ること自体を嫌った、と言われている[22]。

直義は足利一門の渋川貞頼の娘を正室とした他に側室を迎えなかった。二人の間には長く子が生まれず、尊氏の庶子直冬を養子にしたが、夫婦ともに40歳を過ぎてから思いがけず男子(如意丸(如意王))が誕生した。このことが直義に野心を芽生えさせたと『太平記』は描いている。

(省略)

観応の擾乱で天下を巻き込んで争った尊氏と直義だが、2歳違いの同母兄弟ということもあって元来仲はすこぶる良かった。幕府滅亡後の鎌倉を預かっていた直義が中先代の乱で敗走したときには、尊氏は後醍醐天皇の勅許を得ぬまま軍勢を催して東国に下り、直義を救援した。

直義は、乱の平定後帰京しようとする尊氏を説き鎌倉に留まらせた。これを警戒する反尊氏派の運動によって追討令が出ると、尊氏は後醍醐の恩を思い出家して恭順の意を示そうとするが、直義らは尊氏の罪を一切許さないとする偽の綸旨まで示して翻意させようとした。さらに軍勢を率いて西上した直義らが敗北すると、これを救うべく尊氏もついに官軍に立ち向かうことになった。このように建武政権に対抗し、積極的に武家政権の再興を推し進めたのは直義以下の武士たちで、弟想いの尊氏は板挟みの末に後醍醐に反旗を翻す決断に至ったといえる。

京都を手中に収めた足利方の推す光明天皇が践祚してわずか2日後、尊氏が石清水八幡宮に奉納した願文には「尊氏に道心給ばせ給候て、後生助けさせおはしまし候べく候。猶々、とく遁世したく候。道心給ばせ給候べく候。今生の果報に代へて、後生助けさせ候べく候」とある。持明院統の天皇・上皇を擁して逆賊の名を一応逃れたとはいえ、後醍醐を逐ったことは尊氏を沈鬱にし、出家遁世の志を起こさせた。これに続けて「今生の果報をば、直義に給ばせ給ひて、直義安穏に守らせ給候べく候」と、弟想いの心情が現れるとともに、新たな政治の現実は直義が担っていくものという意識も滲ませている。