[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

酔生夢人のブログ

気の赴くままにつれづれと。

[PR]

男の子と女の子

昔、郷ひろみが「男の子女の子」という歌を歌ったが、そこでの男の子は女の子との違いが無かった気がする。要するに、男と女の区別なく仲良く遊ぼう、という幼稚園みたいな世界だったというかすかな記憶があるが、真面目に聞いたことがないので、怪しい記憶である。

問題は、セックスである。セックスは女性には妊娠につながる重要問題なので、早い年齢から真剣に恋愛とセックスについて考えるのではないか。そこが女性の早熟性の土台だと思う。ところが、男の子の場合、セックスとは早い話が「穴があったら入りたい」、いや、「穴があったら入れたい」だけで、射精したら性欲は一時に冷める。つまり、生殖や妊娠への責任感というのはほぼゼロなのである。頭で知っていても現実感は無い。そこが恋愛やセックスにおける男の子の幼稚さになるのだろう。

下の記事で隠居爺氏が最初に「シェーン」を見た時、まったく理解できなかったというのはよく分かる。「男の子」でそれが理解できるほうが異常だろう。私なども、シェーンが居候先の奥さんに恋愛感情を持ち、奥さんも同様であるのを見て「汚らわしい」としか思わなかった。まあ、「汚らわしい」と思うだけ、(フィクションに接することで)恋愛について少しは知識らしきものがあったのだろう。「シェーン」が恋愛映画である、あるいは「精神的よろめきドラマ」である、というのはこの映画の本質を突いている。だが、たいていの「男の子」は酒場での乱闘や最後のジャック・パランスとアラン・ラッドの決闘シーンにしか面白さは感じないのである。(たいていの「男の子」にとって娯楽作品での「女の子(ヒロイン)」は、まったく邪魔な存在であり、むしろ映画をつまらなくする存在だったのだ。「エバンゲリオン」など恋愛や男女関係が重要な要素であるアニメは、作ったのももてはやしたのも「大人」世代だったのである。)

(以下引用)

人間は人それぞれで、見えているもの、見えていないものが違っている。ある人には見えているものが、別の人には見えていない。ある人には見えていないものが、別の人には見えている。厄介といえば大変に厄介だけれども、そのせいで面白いことも生じる。

男女関係などというものは、私にはさっぱり見えない。多分、"男の子"には男女関係などという概念が存在していない。まあ、少なくとも私の場合はそうだった。

例えば、高校1年生の時の英語の副読本が「シェーン」(Shane:1953年のアメリカ合衆国の西部劇映画)だった。その時の英語の先生が津田塾を出てそれほどたっていない若い女の先生で、とても熱心に「シェーン」を解説してくれた。映画も見ていて、それをもとに情景描写をいろいろしてくれた。女の人だから、男女関係の機微などは若くても分かっている。

しばらくたって私も「シェーン」を映画館で見たけれども、これがまあ、今思い出しても笑ってしまうくらい意味を理解できなかった。見てはいても、一つ一つのシーンに意味を見いだせないんだよねえ。「ずいぶんつまらない地味な西部劇」というのがその時の感想の全て。まあ、知的障害レベルだったと思う。

そんな私も、結婚して、子供もできて、そんな経過の中で鍛えられるというか、指導されるというか、いじめられるというか。知的障害なりに男女関係が見えてくる。30歳も過ぎてからテレビで放映されたシェーンを見てぶったまげた。「え〜っ、これってよろめきドラマなの??」

何年か前にチラ見したところ、その他にも、開拓、農民、男同士、権力、武力、戦い、そんなものもいろいろ描かれていることが見えたような気がする。

私は夏目漱石が好きなのだけれど、夏目漱石に関しても同じだった。高校生の頃からずいぶん熱心に読んでいたのだけれど、全く意味が理解できていなかった。ここが夏目漱石の素晴らしいところで、全く意味の理解できない高校生が読んでも、何かしら引かれるところがあって読みふけったのだから。

おそらく夏目漱石も元来は何も分かっていない男の子であって、その男の子が"男の子言葉"で男女関係を表現するとどうなるのか、そんなチャレンジをしていたのではないかと思う。未知のものを意識化できるように言葉に置き換えるというのは、題材が男女関係であっても純文学になる。

まあ、そのようなことは、ごく平和な小市民的な生活を送っていた、ごく平凡な男である私に訪れて何の不思議もないことだけれども、3年半ほど前からの新型コロナ騒動では、ずいぶん物騒な形で「見える、見えない」が問題となっているように思う。

どうも私は日本人の中で、新型コロナに関しては相当に見える方らしい。これは生まれ育って、仕事や子育てをする中で、偶然にそれが見えるような訓練をされる環境に置かれたためらしい。私にすれば、「そんなこと見れば分かるだろうに」ということが、ほとんどの日本人には見えないようだから。

私は医学関係の専門家ではないので、その方面での訓練は受けていない。つまり、新型コロナやワクチンが見えるか見えないかは、医学とは直接関係がないことのようだ。実際問題として、政府やテレビなどで影響力を及ぼしているような専門家の中でも、見えているけれども嘘をついている人と、見えていない人の両方がいるように思う(その区別をつけるのは難しいけれど、おそらくその多くは尾身会長をはじめ見えていない)。

見えているけれども嘘をついている人は放置しておけばいい。分かっているのだから、あとはその人の人間性の問題になる。問題は見えない人、見ていない人になる。そのような人をどうするかは大変に難しい。多分、教えてやったから理解できるようになるというものでもない。

それはちょうど「シェーン」の映画で、アラン・ラッドにポーッとなっている奥さんについて、高校1年生の私にどうやって理解させるかと同じ問題になる。第1に関心がない、第2に理屈で分かったところで感情的に意味を持たない。

分かるためには人間的な成長、人格的な成長が必用になるわけで、要するに分かるようになるまで分かるようにはならない。

まあ、おそらく為す術のないことなのだろう。500年前のアメリカに行って、「白人は凶悪な人種だ。あなた方を騙して滅ぼそうとしている。」とアメリカインディアンに説得して回ったところで、歴史を変えることはできないだろう。

30年後、50年後、100年後、日本人はアメリカインディアンと同様の末路をたどっている可能性がかなり高い。少なくとも、現在の政府・自民党から見えてくる景色はそのようなものになる。あなたにはそれが見えるだろうか。

「ライオンハート」と「そして二人だけになった」

森博嗣の「そして二人だけになった」は、推理小説としてはかなり問題作で、悪い意味での問題作だろう。「犯人は宇宙人でした」というアレよりもひどい、「推理小説の根本を否定する推理小説」である。そもそも、謎の解明がまったくされない。いや、それらしき事は書かれているが、作中のさまざまな謎のほとんどは放り出しの投げ捨てである。あれだけ長い話を読ませるだけの筆力は凄いと思うが、推理小説としては最高に最低だろう。まあ、推理小説を単なる時間つぶし程度に思っている人には最適な時間つぶしにはなるだろうが、読んだ後の徒労感(時間を無駄にした感)が凄いので、あまりお勧めはしない。一言言っておけば、「超人思想」の話、詳しく言えば「科学者は最高に偉い。だから、凡人を全員殺す権利がある」というような話で、そういう話が好きなら読むといい。話と無関係に出て来る作中の科学者の思想は、作者森博嗣の思想そのものだと思う。単純化すれば、偏差値70(IQ150)以下の人間(女には稀に「恩赦」があるがwww)には生きる価値が無い、みたいな思想である。人類の進歩のためには人類の9割は死んでもいい、みたいな思想とも言える。

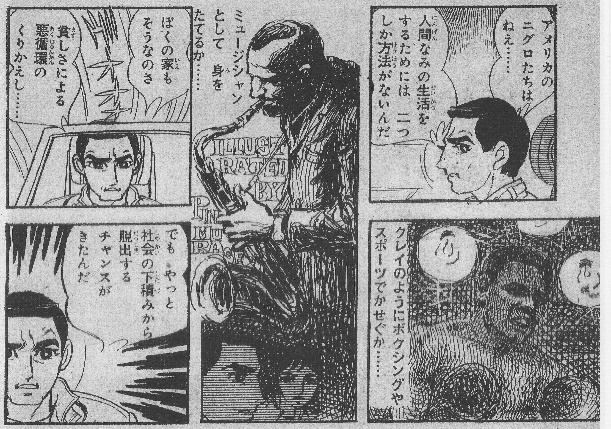

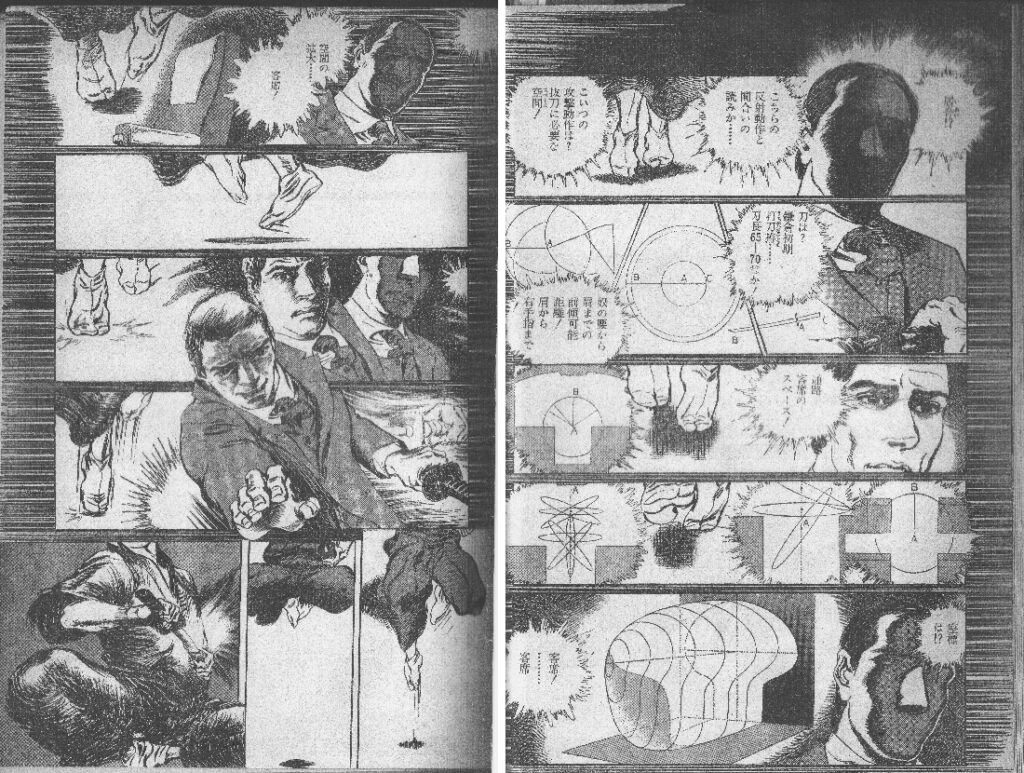

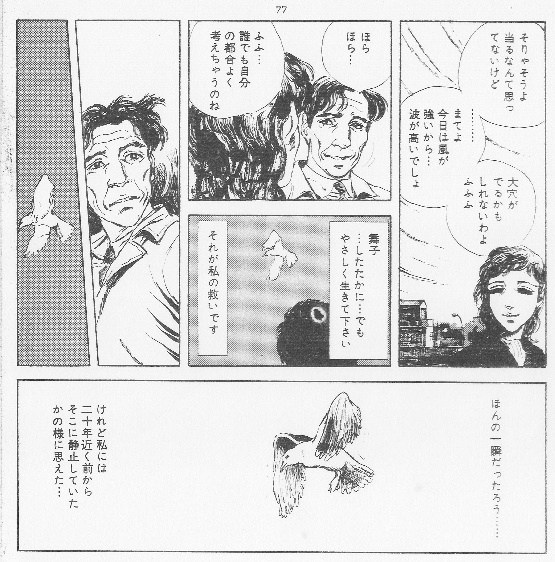

宮谷一彦における「漫画の抒情性」

石森章太郎(石ノ森ではなく、石森時代の彼)、永島慎二、宮谷一彦と続く系譜には、その後にあだち充も入るかと思うが、その後には誰がいるだろうか。その系譜とは「漫画におけるpoetryの存在」の系譜である 。

それは、漫画よりもむしろ新海誠などのアニメに受け継がれているのではないか。つまり、話の中に、一見話と無関係な情景(風景)描写が挟まることで、得も言われぬ間(ま)と詩情が生まれる、日本アニメ独特の様式美だ。「言の葉の庭」など、人間より風景が主人公だ。

私は宮谷一彦の後期の漫画はほとんど読んでいないし、彼は短編漫画に特化している美質の持ち主だったと思っている。また、彼の細密描写はさほど評価していない。たとえば、私が彼の傑作だと思う「フェニックス・ジョー」や、「ワンペア・プラス・ワン」では、写真的細密描写はほとんどしていないと思う。

彼のリリシズム(抒情性)を受け継ぐ漫画家が少ないのが残念である。

つまり、下の記事での夏目の考えは、私とは大きく離れているが、まあ、そういう視点もある。

(以下引用)

2022年6月28日、宮谷一彦が亡くなった。

一般的な知名度はない。手塚治虫の虫プロ商事が1967年1月に創刊した月刊マンガ誌「COM」5月号の月例新人入選作『ねむりにつくとき』でデビュー。編集部コメントで「有望な新人があらわれた。その名は宮谷一彦君。」と称賛され、同じCOM同年2月号デビューの岡田史子と並んで先鋭的なマンガ青年層、とりわけ自分もマンガを描いていた層に強烈な印象と影響を与えた作家である。

彼の訃報はSNSのごく一部で話題になったが、その多くが私と同じか少し下の世代のマンガ家やそれに準ずる人達だった。いしかわじゅん、飯田耕一郎、すがやみつる、村上知彦、矢作俊彦などがコメントし、サインやスクラップブックの写真を上げた。みなもと太郎氏も存命なら間違いなくコメントされただろう。NHKのBSマンガ夜話(1996~2009年)に触れ「夏目さんの気合いの入り方が尋常じゃなかった伝説の宮谷一彦回」の放映時の写真を上げた人もいた。

宮谷は1945年生。大阪府出身。高校卒業後、石ノ森章太郎、永島慎二のアシスタントを経て、デビュー後、当時続々創刊された青年劇画誌に作品を発表。青春物短編『セブンティーン』(COM68年)、私小説ならぬ「私マンガ」と称した『ライク ア ローリングストーン』(COM69年)、現代日本に左翼革命が起こる『太陽への狙撃』(ヤングコミック69年)、過激でシュールな性的説話『性蝕記』(同上70年)などマンガ青年にとっての話題作を連作。写真を元にした精緻な描写と削りや重ねを駆使したトーンワークを開発し、その後の劇画~マンガ制作の労力の水準を一気に上げた。それだけ業界の若手には影響が強かったといえる。60~70年代は青年マンガが急速に市場拡大をする時期で、新人発掘競争が激しく、それだけ原稿料も相対的に上昇していた。やがて原稿料は80年代以降低く抑えられるようになる。宮谷のような手間暇かかる制作体制が取れたのは、ジャンルが拡大し青田買いが起きた時期だったからだろう。

宮谷の作風はかなり読者を選ぶ傾向だったが、媒体は案外幅広く、少年サンデー、女性自身、明星、音楽専科、別冊宝石、GOROなどに作品を発表し、細野晴臣らのはっぴいえんど『風街ろまん』のジャケットなども描いている。

と業績を追っても、なぜ彼が一部の人々にこれほど影響を与えたか、おそらく伝わらない。BSマンガ夜話の宮谷回を見直したが、冒頭で岡田斗司夫(私やいしかわじゅんより10歳若い第一次おたく世代)が「何が面白いんだか全然わからない」と率直に述べている。これは番組的にお約束の役割分担でもあるが、それに対し私(50年生)やいしかわ(51年生)、ゲストの村上知彦(同上)が熱を込めて説明を試みる流れだった。いしかわも私もマンガを描く人間なので、勢いその説明は技術革新の指摘に偏ったが、問題はその稠密な画面がなぜ成立したかの歴史背景で、その点は大月隆寛と私のやりとりで映像の感性が新聞写真からTVのナマ映像へと変化する時代との関連が後半で示唆された。

私は『天動説』(漫画サンデー73年)冒頭のアクション描写や『東京屠民エレジー2 水鳥の浮かぶ哀し』(プレイコミック72年)、『同上5 嘆きの仮面ライター』(同上)の「成熟」をあげ、「これでマンガは中間小説的な水準に追いついた」という当時の感触を伝えようと「夏目の目」のコーナーで語ったつもりだった。岡田は「カッコいい!」と呟いていた。

しかし誤解してほしくないのは、私らが強調したからといって、私ら世代のマンガ青年の印象や影響がそれほど一般的な現象だったわけではない、ということだ。少し年上の評論家呉智英(46年生)は「宮谷は恥ずかしくて読めなかった」と語っていたし、ツイッターのコメントでも理解できないとの、私らの下の世代の書き込みもあった。たしかに宮谷のあざとい自己顕示のナルシシズムは、読んでいて赤面するものがあった。私などは、だからあまり大声で宮谷好きを主張できない気分も当時あって、呉氏の恥ずかしさはよくわかる。それでも宮谷に、その感性や描線やディテール描写に「時代の魅力」をどうしようもなく感じていた。それはマンガを描く人間にとって斬新で、物凄く危ういバランスでありながら、常にマンガの未来の可能性に向かって開いていく感触をもたらした。

だが、彼の志向するものが決定的に時代からズレていったという印象を、ある時私たちは認識する。それは大友克洋(54年生73年デビュー)の登場によるところが、私にとっては大きかった。稠密で重く過剰な宮谷劇画の描写ではなく、白っぽく軽妙で読みの間に抜けがあり、膝カックンな外し方をする大友に時代思想の圧倒的な変化の方向があると感じ取ったのだ。それは日本が高度消費社会へと急速に変貌する瞬間であった。

現在から考えると、当時の私などには世界の転換にさえ感じられた宮谷の衝撃は、じつは本当にごく少数のマンガ読者(漫画家志望者を多く含む)が共有した感覚だった。私ら前後の圧倒的多数の人々にとっては、コアな一部読者の「幻影」に過ぎないのだろう。たしかに、私たちが宮谷に見たものは、見果てぬマンガの「夢」だったかもしれず、そういう意味ではまさに「幻影」だったのである。ただ、私の感じたマンガの可能性の「夢」は、やがて地道に変革を続けた谷口ジローによって達成されたのではないか、とも思う。いいかえると、大きくなった子供ではなく、成熟した大人のためのマンガ世界の実現である。

私としては、宮谷への私達の思い入れで後世の読者が過大な評価に陥り、誤解してほしくはない。しかしまた、その存在の意味を理解してほしいとも思う。そんな、まことに宮谷一彦に相応しいアンビバレンツな気分で、彼の死については書かざるをえないのだ。

アコーディオン弾き

(以下引用)

アコーデオン弾き L'accordéoniste |

エディット・ピアフのシャンソン曲「アコーデオン弾き」L'accordéoniste(壺齋散人による歌詞の日本語訳) 場末の女にだって 可愛い子がいる その子にはとても 好きな男がいた 仕事が終わると 町に出かけていって 人ごみの中に 夢を探した 男は大道芸人 風采の上がらない アコーデオン弾き ジャヴァの曲が得意 その子は聞く でも踊らない ただうっとりと聞きほれる 目を輝かせ リズムを取りながら 男の指の動きを追う 心が弾み 気分は高まり セクシーな歌を歌い 出したくなる 心もそぞろ 息は乱れ 音楽に溶け合ってしまいそう 場末の女にだって 悲しい子はいる 大事な人が 兵隊に行く 戦争から戻ったら 家を借りて そこで一緒に 暮らしてみたい どんなにかすてきな ことでしょう あの人が毎晩 ジャヴァを弾いてくれたら ジャヴァの曲を 口ずさみながら 男を見つめ続ける 目を輝かせ リズムを取りながら 男の指の動きを追う 心が弾み 気分は高まり セクシーな歌を歌い 出したくなる 心もそぞろ 息は乱れ 音楽に溶け合ってしまいそう 場末の女にだって さびしい子はいる 愛想をつかされ 男に捨てられ 悲しいことに 二度と会えない 夢よさようなら 終わってしまったのよ 悲しい思いで キャバレーに行けば ほかの男にめぐり 会えるかもしれないけど ジャヴァの曲を 聞きながら 目を閉じれば 思い浮かぶ あの人のぬくもりが 体を駆け抜けて セクシーな気分に なってしまう なにもかも 忘れて踊ろう あの歌にあわせて 1940年、前線へ赴くミシェル・エメがピアフに捧げた曲で、彼女の比較的初期のヒット曲になった。 |

「ライ麦畑でつかまえて」読後感想

まあ、低レベルの冗談はともかく、何十年ぶりの「ライ麦~」再読は面白かった。ただ、主人公への共感が初読の時ほどだったのかどうか、そういう部分は明確に記憶していないので判断は難しい。たぶん、当時は「よく理解できない」ので判断保留にしていたと思う。今でも、判断は困難だ。と言うのは、外界に対する主人公の嫌悪は、感覚的には分かるが、論理的には分からないのである。主人公のホールデンは、「インチキな存在」が大嫌いで、彼から見れば世界はインチキだらけのものだから、世界そのものが嫌いなのだと思える。だが、その「インチキ」とは何か。

本の最後に翻訳者野崎孝の解説があるので、引用してみる。

2か所ほど引用するつもりだが、面白いことに、私が先日「理解できない部分」として無理に解釈した箇所を野崎氏が「解説」文の中でまさに解説しているのである。

しかし「幸運を祈るよ」と歴史のスペンサー先生に言われて、反射的に嫌悪を感じ、自分ならば絶対にそんなことは言わないだろうと思うホールデンの感覚は、たとえば葉書などに「ご多幸を祈る」と書くことに抵抗を感じたことのある日本人ならば、容易に理解することができるはずだ。(夢人注:私はそれが「容易に」理解できなくて悩んだのだがww)祈りもしないのに「祈る」と言い、祈る対象すら持たぬ人間が祈ると書くーーーその無神経、そのインチキさ。更には「幸運を祈る」とは具体的にどういうことか。それを考えもしないで安易に口にする無責任さ。これがもし、相手を罵倒するなり、揶揄するなり、相手にマイナスを与えるような、従って自分もそのため不利になるような場合なら、あるいは許容されるかもしれない。(夢人注:「インチキ」ではないとして許容されるということだろう。)しかし、相手にプラスを与える性質の言葉を、自分の真意以上の効果を孕ませて口にするのはいやらしい。ホールデンの反発の基本的なものはここにある。だから、この感覚、この反発が理解できれば、この小説は一挙に理解できるはずだ。

なるほど、私の「ライ麦~」理解の底の浅さが歴然としている。小説を読む、あるいは理解するのは才能と修練が要るようだ。まあ、野崎氏がホールデンの言う「インチキ」の解説として、私が偶然に取り上げた箇所を選んだだけでも良しとしよう。

もう一か所はこういう文章だ。

ホールデン少年が最も敏感に嗅ぎわけて、最も烈しい嫌悪と侮蔑を示すのは、彼のいわゆる「インチキ」なもの、「いやらしい」ものであることは前に述べたが、既成の価値にしばられず、かといってみずからの価値観も確立されていない彼にとって、これが法律上の罪や倫理的な悪などであろうはずはなく、単なる嘘やごまかしでさえなくて、精神の下劣さ低俗さ、根性のきたなさ、そこから来る糊塗、欺瞞、追従といった性質のものである。

(下線は夢人による)

いや実に見事なものである。下線部は、ホールデンの言う「インチキ」なものを余蘊なく示している。

なお、いい加減な読み方しかできない凡人読者としては、ホールデンは他者に厳しすぎ、自分に甘すぎると思う。客観性というのは、その性質上、自分にも外界にも等しく向けられると思うのだが、ホールデンの「異常な」主観性が、実は外界観察の見事な正確さによって読者には気が付かない仕掛け(ホールデンの目が「客観的」に見える仕掛け)になっている。それは作者サリンジャーによる「インチキ」であるような気が私にはするwww まあ、小説というのはもともとフィクションなのであり、つまりは「砂上の楼閣」であり、悪口を言えば「インチキ」なのである。ただ、インチキの中にも許容できるものと許容できないものがそれぞれにあるだけだ。世上の小説や漫画やアニメや映画の中で不誠実に作られた、不潔な「インチキ」でないものがどれだけあるだろうか。一見真面目そうな作品にこそそういう「インチキ」が多いのではないか。

なお、野崎氏が「インチキ」と訳した原語が何かは分からないが、「phoney(phony)」(偽物、まがい物の意)ではないかと思う。

丘に住む人々

folk はpeopleとほぼ同意だと思うが、「庶民」のニュアンスが強いと思う。

「丘に住む人たち」

いつか僕たちは高い丘のてっぺんに一軒の家を建てるだろう

君と僕

二人で一杯になる明るく新しい山小屋を

そして僕たちはこう呼ばれることを喜ぶ

「あの丘の上の住人」と

いつか僕たちは家の横に一翼か二翼を増設するかもしれない

何かひとつかふたつ

どこの家でもやるような変化を加えるだろう

でも僕らはいつもこう呼ばれるだろう

「あの丘の上のひとたち」と

僕たちのベランダからは緑の野原の眺めが一望できるだろう

あるいは、その類の望ましい眺めが

そして子供たちが育ち、僕らを離れた時

僕たちはベランダに座り、同じ眺めを見るだろう

君と僕のふたりだけで

ダービーとジョアン、昔の童謡のジャックとジルと同じに

人々は、こう呼ばれることを好み

実際に彼らはこう呼ばれた

「丘に住む人々」と

The Folks Who Live On The Hill

The Folks Who Live On The Hill Lyrics

You and I

Shiny and new a cottage that two can fill

And we'll be pleased to be called

"The folks who live on the hill"

Someday we may be adding a wing or two

A thing or two

We will make changes as any fam'ly will

But we will always be called

"The folks who live on the hill"

Our veranda will command a view of meadows green

The sort of view that seems to want to be seen

And when the kids grow up and leave us

We'll sit and look at the same old view

Just we two

Darby and Joan who used to be Jack and Jill

The folks who like to be called

What they have always been called

"The folks who live on the hill"

「ライ麦畑でつかまえて」随想

で、発見したのが、翻訳者の野崎孝氏の翻訳の見事さである。実に自由自在に、主人公の独白を生き生きと日本語化している。これでは、村上春樹が再翻訳する意味はまったく無いと思うのだが、そちらにはそちらの良さがあるのかもしれない。もちろん、サリンジャーの原作自体が素晴らしいから、翻訳で読んでも面白いのである。

どういうあたりが素晴らしいかというと、人物描写の見事さだ。主人公は周りの人間のほとんどが嫌いなのだが、周りの人間の不快さの描写が実に見事だから、読者は主人公の気持ちに同感してしまうわけだ。これは一種の詐術かもしれない。つまり、読者は小説の語り手の語る内容を信じるしかないから、主人公が「信頼できない語り手」であるかどうか、判断できないのである。しかし、その描写があまりに見事なので、読者は主人公に感情移入し、「世界は糞だ」という、現在で言えば中二病的な主人公の考え方や感じ方に同化していくのである。まさに、青春期に読むべき作品だろう。と言っても、私のような老人が読んでも面白いことは面白い。ただ、青年読者のようには「巻き込まれない」だけだ。つまり、一歩距離を置いての鑑賞になる。それは、青年期の読書からの退化かもしれない。

サリンジャーとしても、この作品一作で、「語りたいこと」はすべて出したと思われ、その後出した作品ではヒット作はなく、その後は「書かない作家」になっている。

さて、読書というのは、書かれたすべてが分かるわけではない。たとえば、私は衣服やファッションにまったく興味が無いので、小説によく出て来る「ツィード」の服とか、「フランネル」の服のイメージができない。前者はおそらく服の形式だろうし、後者は服地だろうが、よく分からない。車の形式にしても同様だ。コンバーチブルとかセダンと書かれていても、イメージにはならない。

で、そういう知識の問題とは別に、言葉はすべて理解できるが、文の意味が分からない、ということもある。「ライ麦~」の既読箇所で言うと、P28の

「幸運を祈るよ!」なんて、僕なら誰にだって言うもんか。ひどい言葉じゃないか、考えてみれば。

というのが分からない。まあ、青年期の過敏な神経から来る発言だろうが、それでもなぜ「幸運を祈るよ!」がひどい言葉なのかは分からない。

まあ、強いて言えば、「幸運を祈るしかないほど、お前の前途が不幸に満ちていることが俺(私)には分かっているから、お前のためにせめて幸運を祈ってやろう」という意味の「ひどい言葉」だということだろうか。

もちろん、昔読んだ時にはこういう「分からない箇所」がたくさんあったが、すべて無視したわけだ。それでも激しく感動したのである。それも読書であり、今のように老人的に細部にこだわるのも読書である。若い人には「やることがたくさんある(ような気がする)」から、いちいち物事の細部にこだわる時間は無いのである。

蛇足を言えば、「幸運」と「好運」は違う、というのが私の考えだ。前者は単に運命的で偶然的なものだが、後者は「何を好いと思うか」という当人の感性や判断が前提である、ということである。まあ、私の詭弁かもしれない。

最後に、前に少し触れた「ホールデン・コールフィールド」という主人公の名前が小説の題名である「キャッチャー・イン・ザ・ライ」と関係する、という私の説だが、これは「ホールデン」が「ホールド」から来ているので、「キャッチャー」を意味し、「フィールド」は「ライ麦畑」を意味しているという判断だ。ついでに言えば「コール」と「フィールド」が結びつくことで、「荒野に呼ばわる者」という、キリスト教的な「孤独な導き手(あるいは求道者)」を暗示していると思う。

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新CM

最新記事

プロフィール

それだけで人生は生きるに値します。

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

アクセス解析