「in deep」の過去記事の一部で、内容に信頼性があるかどうか、私自身半信半疑だが、非常に示唆的な、あるいは医療や健康に革命的な意義を持つ可能性もある考え方が示されているので、転載する。

念のためにもう一度言えば、私は書かれた内容のすべてを肯定しているわけではない。特に、炭水化物の摂取が脳(あるいはミトコンドリア)に障害を与える、というのは、全人類が過去の歴史において食生活の基本に置いてきた炭水化物の意義をあまりに軽視し、その根拠も非常に怪しく思えるのである。しかし、老人の場合は炭水化物よりタンパク質を多くするのが正解だとは思う。長命で、かつ晩年まで生産的な仕事をしてきた偉人の多くは、老年になっても平気でビフテキを食うような食生活の人が多かったようなのである。これは、脳の働きには特にタンパク質が重要だ、という可能性を示している気がする。

逆に言えば、炭水化物が害を与えるわけではない、ということだ。年齢的な食生活の比重の問題にすぎない。

若いころは身体を動かすことが多いから、直接的なエネルギー源である炭水化物の摂取は必須だろう。それは、労働のほとんどが肉体労働だった過去の人類の食生活が炭水化物中心だったのと同じである。中学高校大学の運動部員やアマ・プロのスポーツ選手には大量の炭水化物の摂取が絶対に必要なはずだ。要するに、肉体運動などほとんどしない老人が炭水化物を多く摂るのは間違いだ、ということだろう。

(以下引用)容量の関係で、末尾の論文の後半を省略する。

ミトコンドリアのダメージが原因である可能性がある精神・神経疾患で使われる薬にもまた、ミトコンドリアにダメージを与える可能性がある……。

パラドックスだとは思われませんか?

「これじゃ、薬での精神疾患の完治はないわな」と思わざるを得ません。

私自身にしても、「パニック障害が完全に治ったのは、ベンゾジアゼピンを完全にやめた」あとからでした。数年かかっていますが。

他にも今の生活の中に多数

他にも、コロナ以降の生活の中にも「ミトコンドリアにダメージを与えるものが数多く存在」します。

たとえば、

・消毒剤に用いられる第四級アンモニウム塩

がそうです。

[記事] 多くの消毒剤に用いられる第四級アンモニウム塩は、人間の生存に必須の「ミトコンドリア」を殺す

In Deep 2021年2月24日

ここでご紹介した医学誌の記事には、以下のようにありました。「塩化ベンザルコニウム」というのは「第四級アンモニウム塩」の混合物です。

(2017年4月の医学誌より)

> 結論: 塩化ベンザルコニウムは、ヒト角膜上皮細胞および、薬理学的に適切な濃度でも、レーベル遺伝性視神経症変異を有する細胞のミトコンドリアを阻害し、これが塩化ベンザルコニウムの眼毒性の基礎であることを示唆している。

iovs.arvojournals.org

これは、眼細胞についてのものですが、目は露出しているので影響を受けやすいということなんでしょうが、吸入してしまえば、肺や消化管を含めて、ほぼ全身の細胞が同じことになります。

あと、「スパイクタンパク質」もです。以下は、2021年のマサチューセッツ工科大学のステファニー・セネフ教授へのインタビューからの抜粋です。

(ステファニー・セネフ博士へのインタビューより)

> さらに、健康なヒトの内皮細胞にも、同じ偽ウイルス粒子を投与しました。これら(スパイクタンパク質のみの)偽ウイルスの粒子が内皮細胞の ACE2 受容体に結合すると、内皮細胞のミトコンドリアの損傷と断片化が起こり、関連組織に特徴的な病的変化をもたらしたのです。

こういうように、今の生活環境は「ミトコンドリアの働きを阻害するものばかり」というようなことになっていまして、仮に、ミトコンドリアの機能障害が本当に「その後の精神疾患と関係していく」とすれば、現在のような生活環境ですと、なかなか、明るくはない近い未来があるのかもしれません。

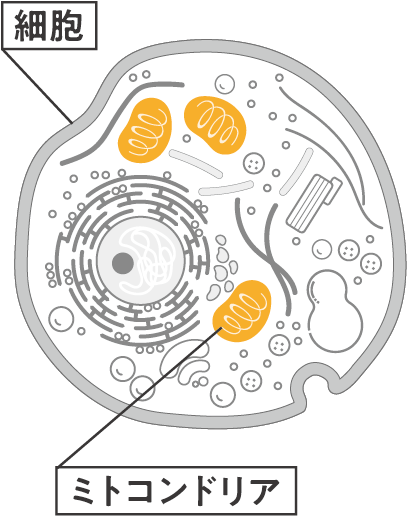

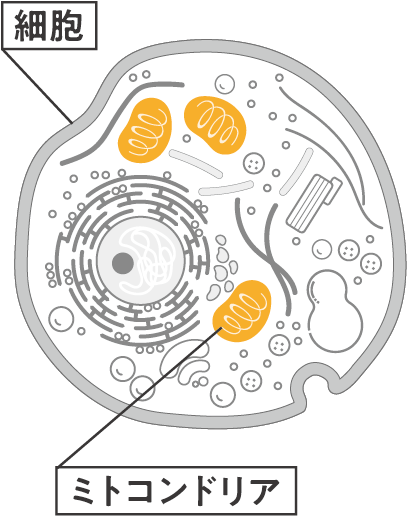

なお、「ミトコンドリアとは何か」ということについては、専門的な説明は何だか難しいのですが、以下のようなものです。

記事「健康であることの条件は、細胞の中のミトコンドリアがカギを握る!?」より

…一般的に、ヒトの体は約37兆個もの細胞でつくられています。ミトコンドリアは、その一つ一つの細胞の中に数百〜数千個含まれています。単純計算しても約3700兆個〜3京7000兆個ものミトコンドリアが、ヒトの体に存在することになります。

この膨大な数のミトコンドリアは、呼吸による酸素を取り込んでエネルギーを生み出す、いわば人体の「エネルギー工場」ともいえる重要な働きを担っています。

fukumitsuya.co.jp

金沢大学の増田和実教授は、「ミトコンドリアは、細胞の生死を司る存在である」とまでおっしゃっています。

ともかく、今の私たちは、そのミトコンドリアが損傷をとても受けやすい生活環境の中に暮らしているということは言えそうです。

ハーバード大学のクリストファー・パーマー博士の記事をご紹介します。

基本的には「食事の改善で精神疾患が改善できる」という内容で、「へえ」とは思いましたが、その方法が「ケトジェニック食に変える」というものでした。

ケトジェニック食は炭水化物を抑える食事法で、健康そのものへの是非は私には何ともいえないですが、精神疾患には非常に効果的であることが示されているようです。

精神疾患の根本原因について、ハーバード大学の教授が語る

A Root Cause of Mental Illness: Harvard Professor

Epoch Times 2023/07/02

精神疾患の根本的な原因は何だろうか?

長い間、この差し迫った質問には誰も答えられないままだ。

多くの場合、患者たちは明確な説明を求めており、たとえば、「遺伝によるもの」または「うつ病はセロトニンの欠乏である」などの説明に遭遇する。

実際には、精神疾患は多くの研究者や 科学者たちにとって謎であり、混乱の原因となってきた。医学の進歩にもかかわらず、精神疾患の根本的な原因は不明のままだ。

しかし、精神医学における最近の進歩は、このパズルにピースを与える可能性がある。

ハーバード大学の精神医学教授であるクリストファー・パーマー博士は、精神疾患とミトコンドリア機能不全の関係に関する何千もの研究論文の点と点を結びつけてきた (論文)。

パーマー氏によると、この集団研究は、精神障害に対して現在行われている治療法に対する懸念を引き起こしているという。

2016年に精神科医たちが新たな道を歩み始めた重要な瞬間は、統合失調感情障害の患者の減量を支援したときだった。その患者は重度の精神疾患に苦しんでいただけでなく、向精神薬の服用中に経験した体重増加による自尊心の低下にも悩まされていた。

パーマー氏は当初、統合失調症の患者の症状を、低炭水化物のケトジェニック食に切り替えることで慢性的な幻聴や妄想が止まるとは考えていなかったと語っている。しかし、それが起きた。

彼はすぐにこの介入を他の患者にも使い始め、同様の効果、時にはさらに劇的な結果を確認した。

この経験がパーマー教授に、食生活の変化が重度の精神疾患にどのように役立つかを理解する科学的な旅を始めるきっかけを与えた。

パズルのピースを組み立てる

パーマー氏は、代謝と脳の健康の関係を明らかにする数十年にわたる 科学研究を発見した。

パーマー氏は次のように語った。

「この分野では、これまで結びつけることができなかった多くの点が結びつけられ始めています」

2022年11月、パーマー氏は「Brain Energy」というタイトルの最先端の本を出版し、ミトコンドリア障害がすべての精神疾患の根本原因であるという彼の発見と理論を強調した。

パーマー氏は、代謝とミトコンドリアに関する数十年にわたる研究に基づいて、精神障害は脳の代謝障害であると確信している。

これは、これらの精神疾患の状態は永続的な欠陥ではなく、根本原因を特定して対処することで修正できることを意味する。この洞察は、統合失調症や双極性障害などの症状が生涯にわたる障害であるという概念に疑問を投げかけている。

「統合失調症や双極性障害などのレッテルを貼られた人でも、病気を寛解させ、治癒し、回復することができるのです」とパーマー氏は断言した。

「確かに、それは私たち(精神科医)が今日まで人々に伝えてきたことの、多くの理論に反していますが、回復は可能なのです」と彼は付け加えた。

ミトコンドリア機能不全とは

細胞生物学を深く掘り下げると、細胞内のエネルギー生成を担う小さな細胞小器官が明らかになる。ミトコンドリアと呼ばれる構造は、脳細胞を含むすべての細胞が正常に機能するために不可欠なものだ。

ミトコンドリアが正しく機能しない場合、心血管疾患、高血圧、肥満、2型糖尿病などのさまざまな健康上の問題が発生する可能性がある。

パーマー氏は、ミトコンドリアが正しく機能しない場合、不安、うつ病、双極性障害、統合失調症などの精神障害を引き起こす可能性があると指摘する (論文)。

脳が効率的に働くためには、かなりの量のエネルギーが必要だ。ミトコンドリアが十分なエネルギーを生成しない場合、脳の構造や機能に異常が生じ、精神疾患を引き起こす可能性がある。

パーマー氏は、ミトコンドリアの機能不全は脳にいくつかの変化を引き起こし、それが精神疾患の発症を引き起こす可能性があると主張する。これらの変化には、神経伝達物質レベルの変動、酸化ストレス、炎症が含まれる。

(以下省略)