1958年9月16日 B円からドルへ法定通貨の切替え

この日、沖縄での通貨がB型軍票(いわゆるB円)から米国ドルに統一されました。当時、沖縄は米国施政権下にあり、米軍が発行する緊急通貨であるB円が流通していました。琉球列島米国民政府高等弁務官は布令第14号「通貨」を発してB型軍票を廃止し、琉球列島における法定通貨を米国ドルと定めました。

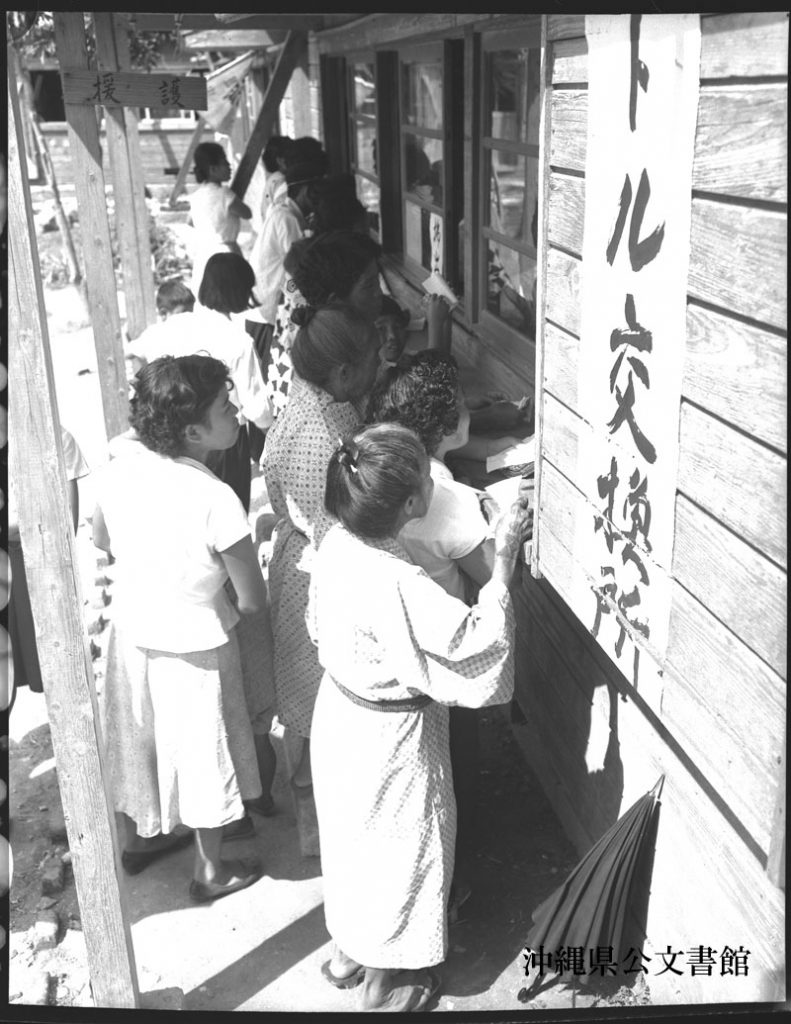

米軍は、沖縄の経済発展のために外国資本を積極的に導入して、雇用創出と新しい技術知識の導入を図ろうとしました。国際基準通貨であるドルへ移行することは、外資導入促進政策の一環とされました。ドル通貨制への賛否両論の渦巻く中で、9月16日から20日の間に1ドル120B円と、B円高の比率で通貨交換が実施されました。

米軍は、沖縄の経済発展のために外国資本を積極的に導入して、雇用創出と新しい技術知識の導入を図ろうとしました。国際基準通貨であるドルへ移行することは、外資導入促進政策の一環とされました。ドル通貨制への賛否両論の渦巻く中で、9月16日から20日の間に1ドル120B円と、B円高の比率で通貨交換が実施されました。

米軍は沖縄における通貨制度を二転三転しました。終戦直後の無通貨時代(配給や物々交換)を経て、緊急通貨B円の発行、新日本円への移行、B円を法定通貨に再指定(新日本円との二本立て通貨制)、その後B円を再び法定通貨に統一しました。

この1958年(昭和33)の通貨切替えから日本への施政権返還まで、沖縄では米国ドルが流通しました。1972年(昭和47)5月15日の日本復帰の日に米国ドルから日本円への通貨交換が行われ、沖縄は27年間に7回も法定通貨の変更を経験したことになります。

この1958年(昭和33)の通貨切替えから日本への施政権返還まで、沖縄では米国ドルが流通しました。1972年(昭和47)5月15日の日本復帰の日に米国ドルから日本円への通貨交換が行われ、沖縄は27年間に7回も法定通貨の変更を経験したことになります。

「ドル交換 首里支所」1958年9月17日【0000112303/10-56-1】

【参考・引用文献】

・牧野 浩隆 「通貨制度」『沖縄大百科事典 中巻』 1983年 沖縄タイムス社

・牧野 浩隆 『戦後沖縄の通貨(下巻)』 1987年 ひるぎ社

・与那国 暹 『タイムス選書 戦後沖縄の社会変動と近代化』 2001年 沖縄タイムス社