[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

酔生夢人のブログ

気の赴くままにつれづれと。

[PR]

「還元主義」の欠点

どちらも、「思考の基礎(出発点)である『要素』」の決め方が恣意的であることだ。

たとえば、偶数について考える時、その偶数の中に「0」や「1」を入れたらおかしいのは誰でもわかる。しかし、社会学的問題だと、ある問題を構成する要素(元)の中に、不適切な要素を入れても、あるいは重要な要素を抜かしても気づかれないことがある。特に言葉での討論の場合はなおさらだ。(ここまで書いて、「はて、0は偶数に入れてはいけないのだったか」自信がなくなって、一応調べたら、偶数の定義は「2で割り切れる整数」であるから0は入れないようだ。ちなみに、0は「整数」ではあるらしい。負の整数もある。整数の定義は「1,2,3,…などの自然数と、これに負号をつけた負数と、0」であると辞書に書いてある。)

さて、算数(初歩数学)の話が長くなったが、元の話にもどる。ここで、「元」を「もと」と読んだ人が8割、「げん」と読んだ人が2割くらいいるかと思う。その「げん」が「還元主義」の「元」の字の意味するものだ。つまり「問題を、その構成要素(元)に『還して』考える」のが「還元主義」である。そうすると、現実はデジタルではなくアナログな性質のものだから、その「元(要素)」から抜け落ちるものが膨大に出てくる。これが「還元主義」の根本的欠点である。簡単な話、1と2の間には無限の数が存在するが、それらをすべて無視して整数だけで考えるようなものだ。

しかし、たとえば会社や個人がある問題を解決する場合など、問題構成要素はさほど多くないから、還元主義は大きな武器になる。これがデカルト的思考である。

ところが、こうした思考が、「神は存在するか否か」のような問題を考えるとなると、「整数だけの算数問題を解く」ような還元主義が成立しなくなるのである。だから、デカルトは「神の存在を考察する」ために還元主義、つまり問題を構成要素に還元して考えるという方法を発明しながら、神の存在証明はできなかったわけである。

話が長くなったので「合理主義の欠陥も同じである」ことについては論述しない。

なお、川上弘美が風邪か何かで寝ているとき、部屋を眺めて、その中に存在するすべてが「〇(丸)」か「四角」であることに気づいて面白がり、「時計は丸、カレンダーは四角」など、あれもそうだ、これもそうだと見ているうちに不気味な気持ちになる話を書いているが、やがて「丸や四角」に還元できないものがある、と気づく。それが何か、賢明な人は即座に気づくだろう。(楕円形は丸の仲間、長方形などは四角の仲間に還元する)さて、答えは何か。数行後に書く。

答えは、部屋を眺めている筆者自身である。案外と、視点の当事者は問題の構成要素から見落とされるというわけだ。

他人を批判する人にとっては無意識的に「自分の皮膚病は美しい皮膚病」になるのである。これは沖縄方言のことわざで、「我がサミやかぎサミ」と言う。「かぎ」はおそらく「かぐわしい」から来た言葉だろうが、「美しい」の意味。

近代日本の「乱世」と日蓮宗(松岡正剛「千夜千冊」より)

明治中期、日蓮主義を研鑽する在家の蓮華会・立正安国会を組織した田中智学は、大正3年にこれを国柱会に組み立てなおすと、多くの共鳴者が輩出していった。国柱会というネーミングには、日蓮が『開目抄』のおわり近くに謳った「我、日本の柱とならむ。我、日本の眼目とならむ。我、日本の大船とならむ」というメッセージを引き継ぐ気概がこめられていた。

その智学の弟子に山川智応がいて、日蓮文書の詳細な解読に当たり、『三大秘法抄』は偽書ではなかったという見解を示した。最近のAIコンピュータによる文体解析でも、同様の結論が示されている。

国柱会が主導した日蓮主義運動は、山川智応、里見岸雄(智学の三男)によって開展していった。それは日本中世には「王仏冥合の国体思想」がすでに動向していたという強い見解となり、そこから法華経思想と日蓮思想が新たな「日本国体学」の骨格として過剰に強調されていくことになった。

かれらは仏教者というより、仏教思想者として日蓮主義謳歌のための著作を次々に発表していった。智学には『宗門之維新』『日蓮主義教学大観』『日本国の宗旨』などが、山川には『日蓮聖人研究』『法華思想史上の日蓮上人』『乙酉決答:日蓮主義の大東亜戦争観』などが、里見には『日蓮主義の新研究』『日蓮上人聖典の新解釈』『法華経の研究』『日本国体学総論』ほか、夥しい著書がある。

著作の中身は、いずれも法華経主義、日蓮主義、ユートピア主義、日本主義で満腔になっている。

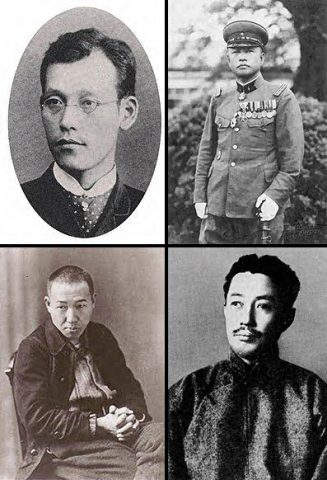

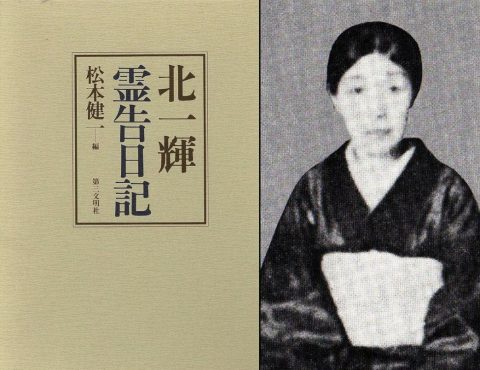

これらに共鳴したのが、石原莞爾であり、いっときの宮沢賢治(900夜)であり、北一輝(912夜)や井上日召だった。そこには国体論、天皇主義、八紘一宇論、一人一殺のテロリズム、五族協和の構想、大東亜共栄圏がユートピックに出入りした。いずれも仏国土を謳うものではなく、法華ナショナリズムになっているわけでもなかったものの、その主唱者には法華経主義者が多かった。

なぜ、こんなふうになっていったのか。もしこうした言説や行動が日本仏教が選択し、到達したひとつの頂点だったとしたら、どう説明すればいいのか。残念ながら日本のオーブツミョーゴー(夢人注「王仏冥合」)は激しく歪んでいったのだと言わざるをえない。

実際には多くの伝統仏教の陣容は皇国主義やナショナリズムの趨勢には与していなかったし、王法の頂点に担(かつ)ぎ上げられた天皇制は、敗戦とGHQの介入によって「民主化」されたことによって、長らく魔法のように語られてきた王仏冥合の呪縛を解かれたのだったろう。けれども仏教界は、こうした趨勢を阻む勇気を持ち合わせていなかったとも言わざるをえない状況の中にいた。

ところで、こうした近代日蓮主義運動については、21世紀の足音が近づいてきてから、大谷栄一の『近代日本の日蓮主義運動』(法蔵館)や『日蓮主義とはなんだったのか』(講談社)が詳細に、かつ鮮やかに描き出すことになった。ぼくは千夜千冊に寺内大吉の『化城の昭和史』(378夜)をとりあげて、そのあたりの多少のマッピングをしてみたことがあったけれど、大谷の研究はすこぶる本格的なもので、まさに近代日本のオーブツミョーゴー問題をまるごと攫っていた。また最近は石井公成監修の『近代の仏教思想と日本主義』(法蔵館)などが多面的な裾野を炙り出していた。

とはいえしかし、智学の系譜の研究者や活動家による日蓮思想の解読が、そのまま日蓮の宗旨や著述や行動の解読になっているかどうかということは、いまだに同定しがたいままになっている。ましてその後の創価学会の活動これらの一端を底支えしているものかどうかというと、これまたなんとも説明しがたいものとして、不問のままなのである。

親鸞の「悪人正機説」とカルヴァンの「予定説」

「お前ら弱者善人には来世があると思っているだろうが、来世(天国・極楽)も俺たちのものかもしれんぜ」、ということだ。

ちなみに、親鸞は弟子に「お前に人が1000人殺せるか」と聞き、弟子が「殺せません」と答えると、「それは、そのようにあらかじめ決まっている(業縁だ)からだ」と、まさにカルヴァンの「予定説」そのものの説教をしている。つまり、どちらも「超運命論者(決定論者)」であり、根本的に地上の道徳も信仰も無意味だと言っているのと同然であるわけである。

「なにごともこころにまかせたることならば、往生のために千人ころせといはんに、すなはちころすべし。しかれども一人にてもかなひぬべき業縁なきによりて害せざるなり。わがこころのよくてころさぬにあらず。また害せじとおもふとも百人・千人をころすこともあるべし」(「歎異抄」)

(以下引用)

- 予定説では、神の意思が絶対であり、人間の行動や信仰は救済に影響を与えないとされます。

- 誰が救済されるかは、神によって予め定められており、人間にはその決定を知ることはできません。

- 予定説は、神が救済される者と滅びに向かう者を予め選んだという「二重の予定」を指します。

- カルヴァン派では、救済に選ばれた者は、勤労によってそのしるしを示すと考えられており、職業に励んで成功することは救済の証とされました。

- 予定説は、神の意志にかなうように日々の仕事に励むという考え方を強調し、資本主義の発展に影響を与えたとも言われています。

- 予定説は、聖書の箇所を根拠に、神が予め選ばれた者を愛し、彼らを救うという考え方を展開しています。

- カルヴァンの著書『キリスト教綱要』では、この予定説が詳しく説明されています。

- 予定説は、アウグスティヌスの思想と共通する点があり、特にカルヴァンはアウグスティヌスの予定説を徹底させたと言えます。

- 予定説は、キリスト教の神学の中で議論を呼ぶテーマであり、様々な解釈があります。

「極楽往生」の馬鹿馬鹿しさ

(以下引用)「往生要集」は源信(浄土宗の精神的開祖)の、「教行信証」は親鸞の著。赤字は夢人による強調。

しかもさきにふれた地獄の描写において、あれほどヴィヴィッドだった『往生要集』ですら、極楽の描写に至ると、何とうんざりするほどの退屈さに終始することか。もし成仏しても金ピカの光の中で何の変化も激動もなく、激情を燃やすチャンスもない極楽の蓮の花の上に何兆年も何京年もすわっていなければならぬとしたら、何で念仏を唱えて極楽往生しなければならぬのか、わからない。『教行信証』にも、地球上の時間とはかけ離れて長い年月をあらわす数字がいたるところに並べられていて、リアルな感覚ではついてゆけず、あほらしくなったことをおぼえている。

キリストの高弟たちの卑劣さと、女性たちの愛と勇気

森「キリスト教の中心になるのが、十字架と復活です。この中心となるものを、本当に身をもって体験しているのは、当時社会の底辺で差別されて、呻いていた女性たちなんです。それまで女性たちの名前は、男たちの背後に隠れて、断片的にしか表に出てきませんでしたが、キリストが十字架につけられた場面では、女性の名前が明確に出てきます。女性たちは、十字架に磔(はりつけ)られるキリストから、離れられない存在になっていたのですね。

ところが、その場面で、のちに指導者となる男たち、ペトロなど弟子たちは、みんな逃げてしまう。そしてユダヤ人を恐がって、怯え、隠れている。逆に社会的に、人間的に、痛めつけられていた女性たちが、十字架のもとにとどまり、復活を真っ先に体験しているのです。」

なお、同書の中で五木寛之が書いているが

五木「ブッダは死後の世界について語ることをさけている。霊魂についても『無記』というかたちでしか語っていない。」

つまり、極楽往生を云々する仏教宗派はすべて仏教(つまりブッダの教え)ではまったくないということだ。ちなみに五木寛之自身は浄土真宗である。その矛盾を彼は感じないのだろうか。もちろん、「浄土とは来世ではなく、自分の心の中の安寧である」とすれば矛盾ではなくなるが、ほとんどすべての日本仏教(たぶん禅宗を除く)ではそうは教えていないと思う。

悟ること

「般若心経」の次の一節がそれだ。

(菩提薩埵 依般若波羅蜜多故) 心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖 遠離一切顛倒夢想 究竟涅槃

この「心にわだかまり(罣礙)がない」。だから「恐怖もない」。「すべての転倒や夢想を遠離して」「涅槃に至る」というのが要するに「普通の人間が」「悟りを得る」ということである。

その意味では「禅宗」が一番、仏教の本旨に近いと言える。禅宗とは心のわだかまりを捨て去る修行のことだからだ。いわゆる禅問答は、「合理的思考」という、人間の一種の宿痾を切断する手段である。座禅など、実質的にはほとんど無意味だろう。行住坐臥、すべてが悟りに至る道であり機縁である。いや、機縁が熟していればほんの一瞬で悟りに至るだろう。たとえば、最初に書いた「心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖 遠離一切顛倒夢想 究竟涅槃」だけでも十分だ。

では悟りとは何か。

「柳は緑、花は紅」をそのまま認知することである。我々が生きていくうちに精神に絡まった網を切り捨てることである。

仏教を煎じ詰めればそれだけのことだ。だから宗教ではなく哲学だと言うのである。

念のために言えば、悟りを得ても賢くもならないし有能にもならない。弱点や欠点はもとのままだ。たいていは田夫野人のままである。だが、たいていは機嫌のいい人間になる。当たり前である。心にわだかまりがないのだから機嫌がいいに決まっている。仏教と無縁でもそういう「生来、悟っている」人間は多いだろう。世界を、つまりほとんどの物事を肯定し受け入れるから、攻撃性や暴力性とは無縁で邪気が少ない。たとえば「白痴」のムイシュキンや「カラマーゾフの兄弟」のアリョーシャのようなものだ。

浄土宗系仏教の反道徳性

「弥陀の本願には、老少・善悪の人をえらばれず、ただ信心を要とすとしるべし」

「しかれば本願を信ぜんには、他の善も要にあらず、念仏にまさるべき善なきゆへに。悪をもおそるべからず。弥陀の本願をさまたぐるほどの悪なきゆえにと云々。」

と書いてあるのに驚いたのだが、これほど反社会的な言も珍しい。これは、つまり「どのような悪を為しても、阿弥陀仏を信じれば極楽浄土に行ける」という発言である。また、「どのような善行も、阿弥陀仏を信じなければ無意味である」と言っているに等しい。つまり、「極楽往生」という目的にとって「現世」そのものの価値はゼロに近い、という説ではないか? ある意味、究極の反社会・反道徳であり、これに較べれば、現世の道徳が「通俗道徳」視されるわけである。(親子・夫婦その他の恩愛や同胞間の信義や社会の恩も否定され、自分だけが極楽往生すればいいという究極の利己主義でもある。)

現世が苦に満ちていると感じる人たちの「来世への期待」を利用した、「現世(の道徳)は無意味・無価値」という悪逆な思想と私には思えるのだが、それによって精神的に救われる人も多いのだろう。

これは「神の存在」と「神の裁き」だけが唯一の真実であり規範であるというユダヤ・キリスト教に近い思想に思える。

ちなみに、本来の仏教は「輪廻からの解脱」を目的とするので、その目的達成の上で、「現世的思考」を排除する「空」の思想もまた「現世否定」ではあるから、これは仏教そのものの社会的危険性でもある。そういう意味ではオウム真理教も仏教の一種ではある。ただし、それは仏教が宗教である場合の話で、「現世的思考」の陥穽を脱している哲学としての仏教を私は髙く評価している。

(以下引用)赤字は夢人による強調。「悪をもおそるべからず」は「悪を為すことをも恐れるべからず」の意味だという私の解釈は誤りではないわけだ。

一向宗と浄土真宗は、現在では同じ宗派を指しますが、歴史的にいくつかの違いがあります。浄土真宗は、親鸞が創始した宗派で、別名「一向宗」とも呼ばれます。これは、親鸞が阿弥陀仏一仏に専念するように説いたことから、世間では「一向宗」と呼ぶようになったためです。一方、一向宗は、浄土真宗の宗派の一つで、特に戦国時代に盛んになったのが「一向一揆」と呼ばれる蜂起です。

- 浄土真宗は、親鸞が創始した宗派で、別名「一向宗」とも呼ばれます。

- 浄土真宗の宗派の一つである一向宗が、戦国時代に起こした蜂起を「一向一揆」と呼びます。

- 浄土真宗は、江戸時代までは「一向宗」と呼ばれていましたが、明治時代に「浄土真宗」に正式に改名されました。

- 親鸞:浄土真宗の創始者で、阿弥陀仏一仏に専念する「一向専念」を説きました。

- 浄土宗:親鸞は、法然の浄土宗の修行僧でした。

- 一向一揆:浄土真宗の宗派である一向宗が、戦国時代に起こした蜂起です。特に、石山本願寺が中心となって、織田信長と対立しました。

- 「念仏を唱えることによって、誰でも極楽浄土に往生できる」という教えを説きます。

- 「自力念仏」を重視し、念仏を唱える行為自体に価値があると見なします。

- 「念仏を唱えることによって、誰でも極楽浄土に往生できる」という教えを説きます。

- 開祖は法然。

- 本山は知恩院。

- 「阿弥陀仏の本願を信じること」が最も重要であり、念仏はその信仰の表れであると説きます。

- 「他力本願」を強調し、阿弥陀仏の力によって救われると考えます。

- 善人、悪人に関わらず、阿弥陀仏の教えを信じるだけで救われると信じます。

- 開祖は親鸞。

- 本山は本願寺。

さらに、弥陀・マルクスを「キリスト」と換えれば、ドストエフスキーの思想になる。そこがドストエフスキーの思想の分かりにくさの原因だろう。彼は若いころ革命主義者の一員だったが転向した。しかし、その胸の底には、「なぜ地上の悪は存在するのか」という疑問が生涯燃えていたはずだ。

「マルクスの本願には、老少・善悪の人をえらばれず、ただ信心を要とすとしるべし」

「しかれば本願を信ぜんには、他の善も要にあらず、マルキシズムにまさるべき善なきゆへに。悪をもおそるべからず。マルクスの本願をさまたぐるほどの悪なきゆえにと云々。」

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新CM

最新記事

プロフィール

それだけで人生は生きるに値します。

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

アクセス解析