[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

小さな虫って、なんかプログラムで生きてるじゃない?死なないように、エサ食って、子孫残して、ぐらいの。それなのに、いれたてのコーヒーにわざわざ飛んできて、落っこちて死ぬのは何なの?人のコーヒー1杯をダメにするために命を捨てるの?それともプログラムのバグなの?虫だけに?

気の赴くままにつれづれと。

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

小さな虫って、なんかプログラムで生きてるじゃない?死なないように、エサ食って、子孫残して、ぐらいの。それなのに、いれたてのコーヒーにわざわざ飛んできて、落っこちて死ぬのは何なの?人のコーヒー1杯をダメにするために命を捨てるの?それともプログラムのバグなの?虫だけに?

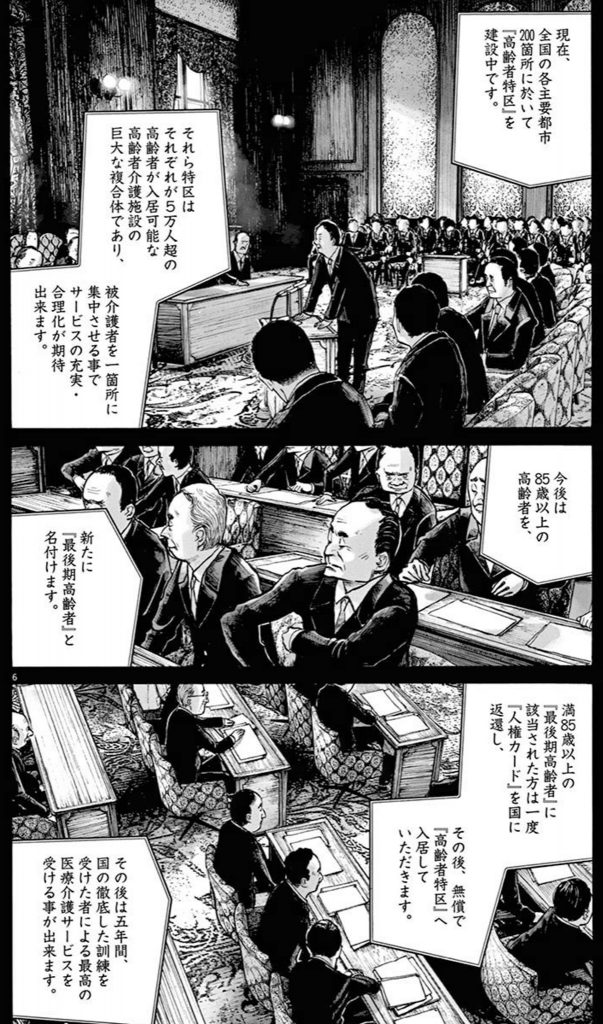

歯止めの効かない高齢化・少子化を受けて、角田総理は全国に「高齢者特区」を建設し、介護医療の合理化を促進。85歳以上の「最後期高齢者」になると、そこで「人権カード」(言い方がストレートすぎる)を国に返還し、高齢者特区に(任意ではなく強制的に)入居しなければならない、という制度を作ります。

描かれるのは、その制度が作られてから20年か30年くらい経ち、制度が日常的に運用されるようになった時代。主人公は最後期高齢者となり、高齢者特区に入居した橘さん。

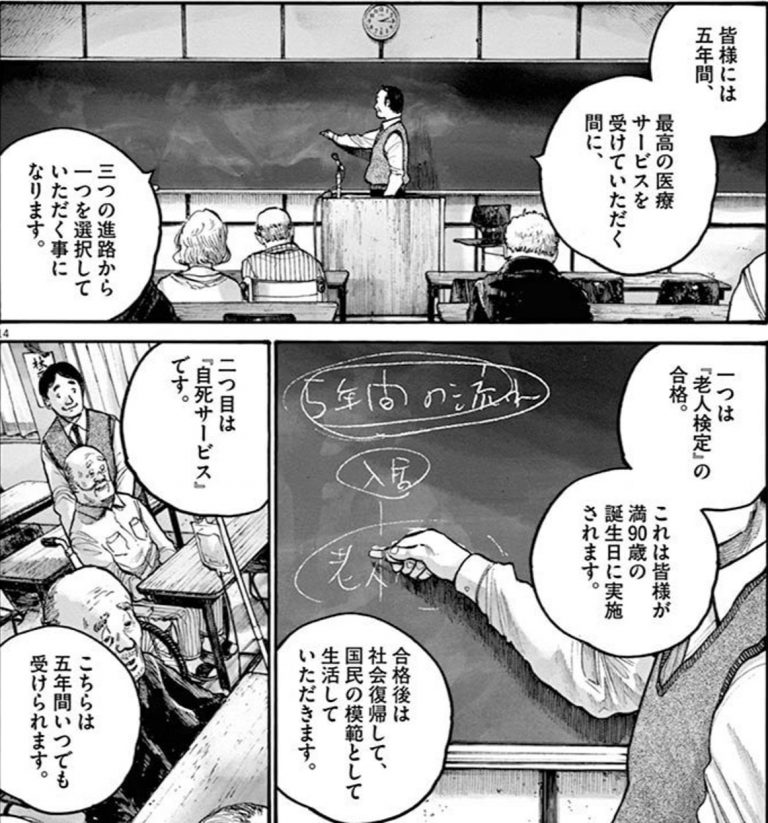

この高齢者特区、85歳で入居し、無償で介護サービスを受けられるのですが、ずっとここにいられるわけではありません。入居期間は5年。じゃあ5年を過ぎるとどうなるのか?

一つの道は「老人検定」を受けて合格すること。500問全問正解しないと合格しない、あまりにも高いハードルの試験ですが。

もう一つは「自死サービス」を受けること。つい先日、NHKスペシャル「彼女は安楽死を選んだ」が放送されて話題になったり、今回の参院選で「安楽死制度を考える会」という政党が各地で立候補してたり、世相リンク感がすごい。

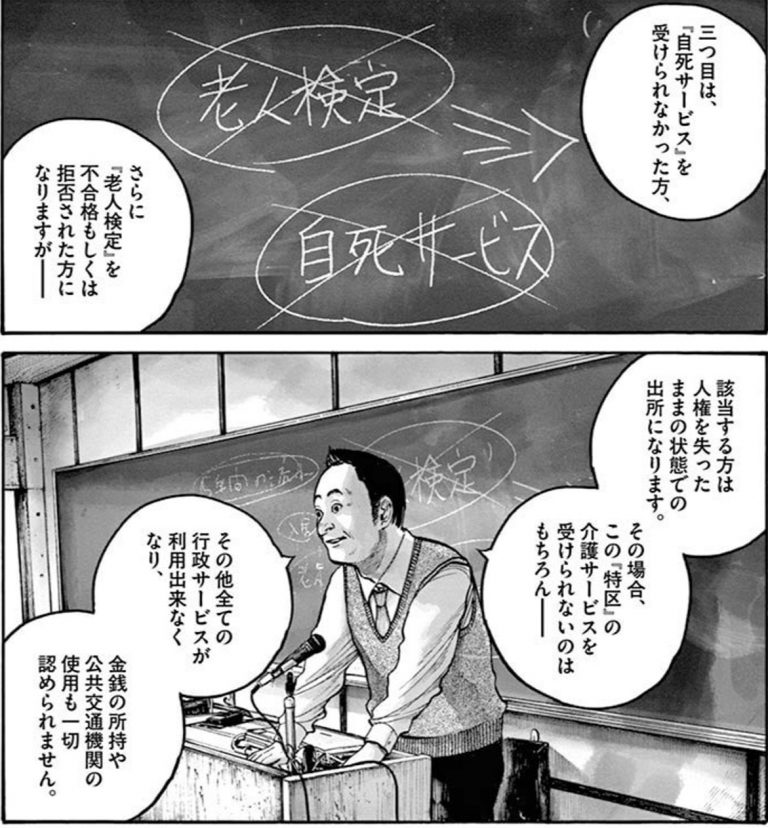

そしてどのどちらにも当てはまらない場合は……。

人権(というか、あらゆる権利)を剥奪されて、施設から追い出されることになります。内容も恐ろしいけど、こういうことを業務的にさらっと言ってしまうのも恐ろしい。藤子F短編にも淡々とした怖さがありますけど、こちらはそれがさらに際立っている。

ちなみにこの作品、2018年に描かれただけあって、年金問題以外にもやたら世相を反映しています。

生産性……。世相リンク感がすごい。

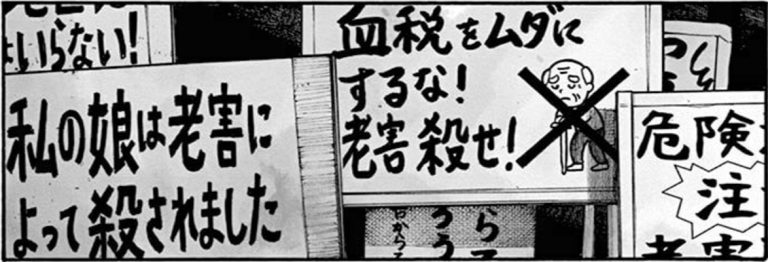

老害憎悪……。世相リンク感がすごい。

高齢者特区に入居した橘さんは、倍率の高い老人検定に挑むことになるのですが、そこから先はどうなるのか……についてはぜひ作品で確かめてください。傑作と言って差し支えない短編なので。ただし、絶対に「むぐぐ……」という気持ちにはなると思いますが。

| 08 | 2025/09 | 10 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |