[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

酔生夢人のブログ

気の赴くままにつれづれと。

[PR]

宗教とは何か

(以下引用)

宗教って、そんなにややこしいものなの?

最初に私の考えを言えば、宗教は最高にややこしいものだと思う。ややこしいというのは、扱いが非常に難しいものだということだ。民衆がひとつの宗教を信じていれば実に簡単だが、今の世界のように無数の宗教が、カルトや邪教(カルトと同じか)や詐欺宗教が氾濫している時代には、相手が何かの宗教、それも新興宗教の信者だと聞いただけで敬して遠ざける、いや蔑視して遠ざけるだろう。ある意味、宗教受難の時代だが、それは宗教には「絶対的な証明」は無いからだ。幽霊と同じだ。幽霊はいないと断定する人に、「では神も存在しないのですか」と聞いても、「いや、神(仏)は存在する」と答えるだろうが、その「神の存在の証明」というと、「これほど素晴らしい世界が偶然にできたはずはない。だから、神がこの世界を作ったのは明白だ」とキリスト教やその系列の宗教者は言うだろう。しかし、私は下手な絵を描く趣味があるが、偶然に動かした筆のタッチで素晴らしい効果が生まれることがある。世界とは、そういう偶然の産物だ、と見ても不合理だとは私は思わない。

ところで神と仏はまったく違う存在で、私の理解では「仏」とは悟った人間のことで、人間が成るものだ。死者を「仏」と言うのも、そこから来ているだろう。しかし、キリスト教では神と人間はまったく違う存在で、人間が努力しても神にはなれない。では、聖母マリアはいかなる手段で妊娠したのか、と問いたいところだ。キリストは神の子だというから、神には人間の女を妊娠させることが可能なのだろう。

仏教でも、多くの宗派は、人間は死後に天国か地獄に行く、としている宗派が多いと思うが、先祖が悪の限りを尽くしても、その子孫が幸運な恵まれた人生を送っている例が上級国民には多いから、「因果応報」は怪しすぎる思想である。せいぜいが、燃えているマッチを指で掴むと火傷する、程度の因果関係ではないか。小さな犯罪は厳しく処罰されるが、社会的大物の大きな犯罪はほとんど見逃される。では、因果応報はどこへ行ったのだ。

安部が行った無数の悪事の犠牲者は何百万人もいる(氷河期世代である)が、安倍が死ぬまで安楽に暮らしたのを見ると「因果応報」が実現するまで遅すぎないか。

要するに、こうした社会の有様を見ると、宗教とは「無知な民衆を騙して心の平安を得させ、同時にお布施を得る」という商売なのではないか、と私には思われるわけである。まあ、一種の無資格「診療内科」のようなものではないか。

私には占い師とさほど変わらないように思える。

私の好きな言葉だが、リラダンの或る短編小説の冒頭に「予言者ふたり出会えば、笑う」というのがある。つまり、どちらも相手が詐欺師であることを知っているからである。

地学的に考察した「シン・地政学」

(以下引用)

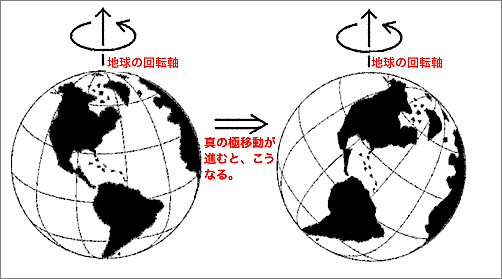

この「真の極移動」とは、地球の外殻と呼ばれる表面が以下のように移動する現象です。

過去の地球で起きた「真の極移動」の状況

earthsky.org

軸が「50度以上も変化してしまう」のだそうです。

(引用終わり)

まあ、地軸が「50度以上も変化する」には後数万年かかると思うが、地軸変化の影響はすでに出ていて、北極の位置自体、2000キロメートル以上もグリーンランド方面に既に移動しているらしい。2000キロメートルというと、「日本列島の長さの3分の2」である。これほどの地軸の変化が地球の気象に影響を与えないと考えるほうが頭がおかしいだろう。もっとも、その極点移動が、どのくらいの時間をかけてのものかはよく知らないが、「in deep」のどこかに書かれていると思う。で、実際に地軸の傾きが「50度以上」変化しなくても、5度、10度変化しただけでも大問題のはずで、たとえば現在の南極点は南極大陸の中ではなく、そこからチリ方向に移動した海上にあるのではないか。まあ、私は南極大陸の大きさも南極点の位置も知らないが、将来の南極はチリあたりになると思う。

で、地軸の傾きの変化は、地球上の各地に巨大な変化をもたらすと思う。上図に書かれた地図上の各地点を個別に考察すれば、非常に面白い未来像が描けるだろう。

たとえば、シベリアなどは温暖化が進み、農業に適した巨大な土地になると思う。もちろん、居住にも適した土地になるだろう。今の北海道くらいにはなるのではないか。欧州は、今より寒くなりそうだ。これで暖房用の燃料費が高騰したら、生活は厳しくなるだろう。

そして、熱帯の国々は亜熱帯となり、シベリア同様にこれも居住条件が良くなり、発展可能性が高まるわけだ。

北米も冬の暮らしが厳しくなりそうで、西洋文明は斜陽の一途をたどりそうである。これこそが本当の「地政学」だ。www

まあ、数千年、数万年単位の話なのだが、とりあえず異常気象はこれからも続くので、「地球温暖化二酸化炭素犯人説」は完全に詐欺だ、と思っていればいい。

発熱と「解熱剤」とインフルエンザダイエット

下のブログ(岡氏の「in deep」)を読んで40度の発熱という言葉を見ると、私はその「脳がちょっと変色した」を連想した。タンパク質は何度から変性するのか、はっきりとは知らないが、脳は42度か43度を超えると元には戻らないと聞いたような気がする。つまり、脳が「焼肉」になるイメージだ。まあ、それが本当か嘘かは知らないが、熱発すると大急ぎで解熱剤を使用する人が大多数であるのは、はっきりと「熱発は危険である」と教え込まれているからだろう。だが、誰に教えられたのか? その記憶がある人はいるだろうか。権威ある医学者が、熱発の危険性をはっきり言ったのを記憶している人はいるだろうか。ただ何となく、「高熱(せいぜい40度だが)は危険」と思い込んでいるだけではないか。高熱だと体がフラフラする、という人も多いようだが、それは高熱のせいなのか。

つまり、引用記事にあるように、発熱とは「この発熱によって体がお前の不調を自然治癒するから、安静にしていろ、動くな」というサインなのではないか、と思うのだが、さて、幼児や小児が40度の熱を出している時に解熱剤を使わない「勇気」が持てる親がどれほどいるだろうか。そして、やがて病状が治まると、「やはり薬を使って良かった!」となるのだが、さて、病気が治ったのは解熱剤と関係があるのだろうか。

まあ、大人なら、自分の体でいくらでも実験でき、実体験できるのだから、たまには解熱剤を使わず、スポーツドリンクでも飲んで寝て、汗をかいて「時には吐いたりしながら」自然治癒を待つのもいいのではないか。少なくとも、インフルエンザと風邪については私はそれしかしない。それで3日前後で確実に治る。

ちなみに、動物は怪我や病気の時には物を食わずじっと横になっている。つまり「動くこと」で失われるエネルギーを治癒に回すのだろう。そして、食事をすることも、その消化の体内活動でエネルギーを消費するのである。治癒の間は体外からの栄養(特に、消化の必要のあるもの)の補給はさほど必要ないと思う。で、治癒した時には体重も2キロか3キロ減って、ダイエットにもなるwww 回復後も少食の習慣を続ければ、理想体型の完成だ! www

(以下「大摩邇」から引用)

本来、熱は無理に下げないほうが治癒には有効

赤ちゃんや小さな子どもが発熱した場合は、やはり親は不安です。

私の子どもが赤ちゃんのときも、突発性発疹とかを含めて、たまに40℃くらいの熱を出すことがありましたけれど、やっぱりオロオロしましたもの。

ただ、私は赤ちゃんに解熱剤を飲ませたことはなかったです。

当時は薬のことなんて何も知らなかったですが、「高熱を薬効で下げるような刺激物質が赤ちゃんの体に入っていいのだろうか」とは漠然と思っていました。

自分の赤ちゃんが発熱し、当時住んでいた東京西荻窪にある近所の小児科のおじいちゃん先生のところに行った時に、

「熱が出ててもこんなに元気なら問題ないし、そもそも熱は無理に下げてはダメ」

と先生はおっしゃっていまして、ぐったりしていないのなら自然に下がるのを待つほうがいいと。

考えてみれば、私自身が小さな時から体が弱く、40℃なんて日常でしたが(高校くらいまで、下手すれば週に 1度くらい 40℃出してました)、それだけに「熱が出たから薬を飲む」という習慣が自分自身にないことを思い出したりしていました。

それでも、自分の子どもとなると、やはり 40℃などになると心配で「冷やす」ということはやっていました。首筋や脇とか太もものつけ根などの動脈の走っているところをタオルなどで冷やすというものです。

ただ、この「冷やす」ということ自体も、場合によってはよくないのかもしれないということは、以前、発熱に関しての記事を書いたことがありまして、

「人間の体は 38.5℃以上になって初めて治癒のために免疫細胞が活性化されるシステムが発動する」

ということが、中国科学院・上海生化学細胞生物学研究所の研究でわかったことを以下の記事でご紹介したことがあります。

[記事] 熱を下げてはいけない : 感染症の治癒メカニズムが人体で発動するのは「体温が《38.5℃以上》に上がったときのみ」であることが中国科学院の研究で判明

In Deep 2019年1月19日

これは、38.5℃以上の発熱が Tリンパ球における「熱ショックタンパク質 90」というものの発現を増加させることにより、リンパ球の血管への接着を促進させ、そこではじめて病気が治癒に向かう、ということがわかったのです。つまり、38.5℃を超えないと、発熱に対抗する免疫システムが作動しないのです。

マウスの実験では、このメカニズムを阻害させたマウスたちは「急速に死亡していった」とあります。発熱が伴わないと助からない場合もあるということのようです。

ですので、39℃くらいまでの発熱は「その病気を治すためには必要な熱」だとも言えるのかもしれまません。

人間は、基本的には、生き残るために発熱しています。

さきほどの記事にルドルフ・シュタイナーの 1908年の講義を載せていますが、シュタイナーは、

> 熱は、人間のなかの治癒力の呼び声なのです。熱は病気ではありません。損傷を直すために、人間が自分の生体全体から力を呼び集めているのです。病気において、熱は最も慈善的で、最も治療的です。

とさえ述べています。

他にも、ヒポクラテスとかナイチンゲールさんとか、ノグッチ(野口晴哉さん)なども同じようなことを言っていたことを書いています。

ヒッポーなんて、「患者に発熱するチャンスを与えよ。そうすればどんな病気でも治してみせる」とまで言っていますからね。

それだけに、「発熱を薬などで無理に止める」ということは、どこかに悪い跡を残してしまうものなのかもしれません。

最近の研究で次々と明らかになってきた解熱鎮痛剤の功罪、特に「罪」については、こういう人間の本来の治癒システムを「邪魔している」ことにより起きるものであるのかもしれません。

今は、アセトアミノフェンの使用は、まあ多くがコロナということになっているようですが、他にも、すでに乳幼児の RSウイルスだとかインフルエンザなどが時期外れの流行を見せていると報じられていて、今後、秋冬に向かえば、さらにそのような発熱を伴う子どもの病気は増えていくと思います。

その際どうするべきかについて専門家ではない私には何も言うことはできないですが、カロナールに人々が殺到しているような状況は冷静になって眺めたほうがいいとは思います。

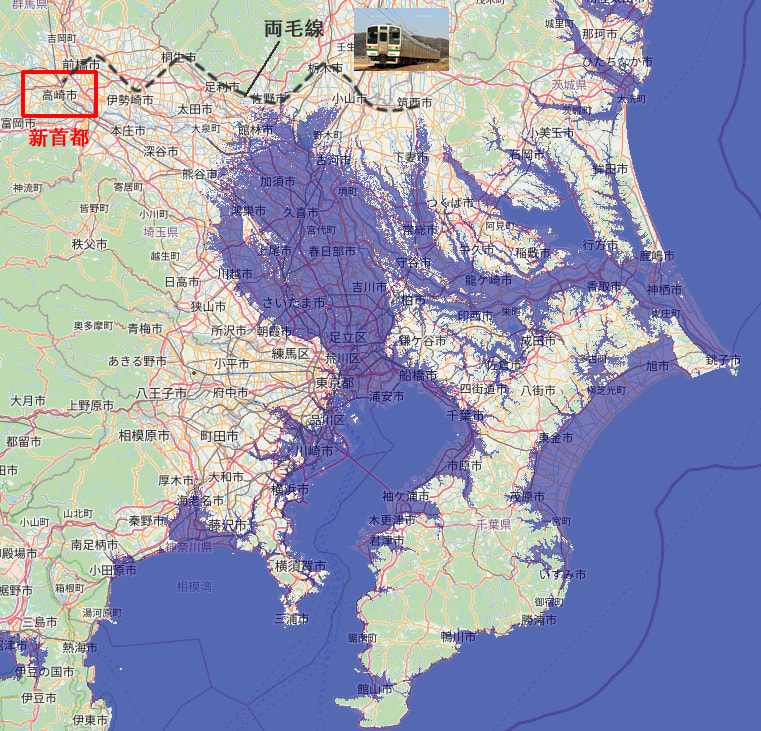

国債と東京水没

三橋貴明のこの記事は、前半は経済学の「常識でない常識」として面白く、後半は「陰謀論」として面白いが、「311」を上回る津波を作り出すのは難しいだろう。あれでも、「荒川の水面より下」にある江東区さえ水没しなかったのではないか。

しかし、「遷都」は大規模公共事業としてこの先実現する可能性はあるかもしれない。

(以下引用)

三橋貴明さんのブログ:新世紀のビッグブラザーへ

紙幣の場合、日銀が発行することになっていますが、日銀とは政府が株式の過半数を有する事実上の国営企業です。その日銀が国債を買い取る形で通貨を発行する、すなわち、国債発行とは国が自分の為に紙幣を刷る行為と同じなのです。「自分の刷ったお金を自分が取り立てる?」そんな〇カな話が通るはずありませんよね。

ですから、「借金」という言葉のイメージに惑わされて「国が借金まみれでたいへんだー!」と心配する必要などどこにもないのです。「国債発行残高」とはいわば「通貨発行総額」という単なる数字を表現しているだけなのです。繰り返しますが我々が想像するところの「借金」ではないのです。

もちろん、社会のニーズ以上に通貨を発行し過ぎればインフレーションが起きる懸念はありますが、その社会ニーズを創造するのはそれこそ国会の役割なのです。その国会がまず財政出動で社会ニーズ(=需要)を喚起しなければ、そもそもお金が社会に回ることなどあり得ないのです。また、社会ニーズと財政出動額がマッチしていれば急なインフレの懸念もないのです。

こんな当たり前のことを知ってか知らずか、日本はこの30年間、〇カの一つ覚えみたいに「ムダを削れ!」「改革だぁ!とにかく改革だぁ!」を叫び続けてきました。「投資をしろ!」と言っても、国が未来ビジョンを示さなければ投資しようにもできない話なのです。その結果が今の停滞した日本社会だとまだ気付かないのでしょうか?

この話を責任論として推し進めると、どうしても政治家及び財務官僚の無能さ、あるいは彼らの悪意という結論に至らざるを得ないのですが、政治家はともかく、日本の優秀な財務官僚が無能とは言えず、やはり、彼らの狡猾な悪意こそが無意味な「緊縮財政」をゴリ押ししているかのように取らざるを得ません。

巷では、財務官僚が中国に取り込まれた、米国に取り込まれた、日本を売ったなどと様々な説が飛び交っていますが、何にせよ何かの大きな計画に従って彼らが忠実にそのかじ取りをしていると考えるのが一番あり得そうだとは言えます。

ここで、次の報道記事を見て頂きたいと思います。

NTT 本社機能の一部を2都市に分散 大規模災害時も業務継続へ

2022年7月25日 21時32分

NTTは大規模な災害時にも業務を続けられるよう、都内にある本社機能の一部を、群馬県高崎市と京都市の2つの都市に分散させる方針を固めました。ことし10月から試験的な運用を始め、本格的な導入に向けた課題を検証することにしています。

関係者によりますと、NTTは首都直下地震などの大規模な災害時にも業務を継続できるよう、東京 千代田区にある持ち株会社の本社機能の一部を東京以外の都市に分散させる方針です。

具体的には、東京から新幹線など複数の交通ルートがあり、津波などのリスクが低い群馬県高崎市と京都市に、災害対応にあたる部署や総務などの拠点を新たに設けることにしています。

引用元:NHK NEWS WEB https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220725/k10013735781000.html

大企業の首都東京からの転出についてはここ数年続いている傾向ではありますが、日本を代表する通信大手のNTTさんが、ここまではっきりと「災害時」を理由として本社機能を移すというという話には大きなインパクトを感じます。

この記事を読んで私が最初に思い浮かべたのが次の図になります。

図:東京水没計画(海水面が20m上昇した時の予想図)

これは情報筋から聞いた話で裏も取れていないのですが、実は、東京の首都機能を完全リセットするための人工災害計画の青写真が、日本国政府の内部で既に作成されているようなのです。

上図には参考までに両毛線の経路を記載していますが、利用者がけっして多いとは言えない両毛線が今まで維持され続けている理由も、

将来の首都旅客輸送路線として確保されている

からだということらしいのです。要するに、東京水没後の新首都として群馬県の「高崎」が想定されていることになります。

これは新都市計画というか陰謀論というか、とにかくここまで聞く限りトンデモなお話なのですが、NTTさんが「高崎」を選んだという時点で、にわかに真実味を帯びてきます。何故なら、国内大手の通信機能を支えるだけのインフラが高崎に整備されている、あるいは整備されることが確定していない限り、こんな選択はできないからです。

また、群馬県や埼玉県北部にお住いの方ならご存知かもしれませんが、JR高崎線の高崎寄り、本庄駅から倉賀野駅、あるいはそれと並行する国道17号線の周辺が、ここ数年急速に都市開発されているのが観測されているのです。

倉賀野駅周辺に新しく大規模地下アレが整備されたとの情報が私の元には入っており、真偽不詳ながらも、この新都市計画に妙に符合するのも見逃せないポイントです。都市機能を支えるだけの電源が無ければ、そもそもこの計画自体が成立しないのは言うまでもありませんから。

ここで、再び冒頭の国家財政の話に戻ります。

財務官僚が「緊縮財政」・「PB黒字化」を理由に財政出動を拒む真の理由、それは

関東における公共インフラの大量破壊が近い

からなのではないか?

これは、1960-1970年代の高度成長期に、東京を中心に大量に建設された(地下アレを含む)公共インフラの老朽化がいよいよ無視できない状況となり、補修や代替設備への付け替えなど効率の悪い方法ではなく、いっそのこと全部スクラップにして新しい物を作ってしまえという発想が政府内にあるのではないかということです。

要するに壊すものにわざわざ金を投入してもしょうがないから、また、あからさまに関東だけ支出を減らす訳にも行かないので国家財政そのものの支出を意図的にサボタージュしているのではないか、そのような推察が成立するのです。

もちろん、こんな話があって欲しくはないし、私の個人的な妄想で終わってもらいたいのですが、そうとでも考えないと、日本の優秀な財務官僚さんたちが固執する、この常軌を逸した詭弁「PB黒字化」(*)を私は説明できないのです。

*PB黒字化:こんな事を言ってるのは日本だけです

最後に一言だけ、

財務官僚の皆さん、掴まされていることにまだ気付きませんか?

追記

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7s8Bo16c8o8

これ、「東京が消えた」って言ってますよね?

他者の内面への知識や常識は読書(あるいは漫画やアニメ)からしか得られない

先に、「ごんぎつね」の話の理解力の問題だが、これは今の子供の家庭環境を考えれば、何もおかしな話ではない。

子供は真面目に「お母さんの死体を熱湯消毒している」「お母さんの死体を煮て溶かしている」と考えたのだろう。なぜなら、今の日本で死体や葬式を見た経験のある子供はほとんどいないだろうし、死体への畏敬の気持ちなど習ったことも感じたこともないだろうからだ。母子ふたり暮らしで母親が死に、それで残された兵十が鍋で何かをぐつぐつ煮ていたら、死体の熱湯消毒か、死体の始末か、死体を料理して食うのだろう、という想像は「合理的」である。

死体への畏敬どころか、生命の尊重ということすら誰からも習っていないだろう。道徳の家庭教育など誰もしないだろうし、そもそも教える両親自体、自分にそれを教える義務や資格があるとも思っていないだろう。

それらを学ぶのは学校でも教科書からでもなく、社会環境と、読書以外には無い。そして、現代の子供の中で読書習慣の無い子供の割合は膨大なものだと思う。図書館は消え、本屋はどんどん廃業し、親は子供に本ではなくゲームソフトを与える時代だ。読書を通じてしか「他人の内面」や「道徳」や「社会常識」は学べないのである。昔から、地域のワルの中で知的な者はひとりもいたためしはないと思う。悪賢さとは別の話だ。

テレビや映画の中ではどんどん人が殺され、男と女は出会ってすぐにセックスする。子供が、「世の中の常識はそういうものだ」と思うのは当然だろう。(実は、アニメはそういう非倫理性が少ない。そういう自己規制があるのだと思う。これは高畑勲や宮崎駿が確立した日本アニメの優れた伝統だろう。ゲームは別だ。「相手をやっつける」のがゲームなのだから。)

(以下引用)

『ごんぎつね』の読めない小学生たち、恐喝を認識できない女子生徒……石井光太が語る〈いま学校で起こっている〉国語力崩壊の惨状

2022年7月30日 11時0分

文春オンライン

少年犯罪から虐待家庭、不登校、引きこもりまで、現代の子供たちが直面する様々な問題を取材してきた石井光太氏が、教育問題の最深部に迫った『ルポ 誰が国語力を殺すのか』を上梓した。いま、子供たちの〈言葉と思考力〉に何が起こっているのか?

国語力をめぐる現場の先生たちの強い危機感

――なぜいま〈国語力〉が問題なのでしょうか?

石井 長年、不登校や虐待の問題など、子供たちが抱えた生きづらさをめぐって、当事者や関係者に多くの話を聞いてきました。取材を通して感じたすべての子に共通する問題点は、「言葉の脆弱性」でした。

あらゆることを「ヤバイ」「エグイ」「死ね」で表現する子供たちを想像してみてください。彼らはボキャブラリーが乏しいことによって、自分の感情をうまく言語化できない、論理的な思考ができない、双方向の話し合いができない――極端な場合には、困ったことが起きた瞬間にフリーズ(思考停止)してしまうんですね。これでは、より問題がこじれ、生きづらさが増すのは明らかです。

以前はこうした実情を、〈うまくいっていない子〉に共通の課題だと認識していました。ところが数年前から、各地の公立学校に講演会や取材でうかがうことが増えるなかで、平均的なレベルとされる小・中学校、高校でも、現場の先生たちが子供たちの国語力に対して強い危機感をもっていることがわかりました。言葉によってものを考えたり、社会との関係をとらえる基本的な思考力が著しく弱い状態にあるという。

そしてあるとき僕自身、都内の小学4年生の授業で、新美南吉の『ごんぎつね』を子供たちがとんでもない読み方をしているのを見て、衝撃を受けました。

社会常識や人間的な感情への想像力が欠如

――どんな授業だったんでしょうか。

石井 この童話の内容は、狐のごんはいたずら好きで、兵十という男の獲ったうなぎや魚を逃してしまっていた。でも後日、ごんは兵十の家で母の葬儀が行われているのを目にして、魚が病気の母のためのものだったことを知って反省し、罪滅ぼしに毎日栗や松茸を届けるというストーリーです。

兵十が葬儀の準備をするシーンに「大きななべのなかで、なにかがぐずぐずにえていました」という一文があるのですが、教師が「鍋で何を煮ているのか」と生徒たちに尋ねたんです。すると各グループで話し合った子供たちが、「死んだお母さんを鍋に入れて消毒している」「死体を煮て溶かしている」と言いだしたんです。ふざけているのかと思いきや、大真面目に複数名の子がそう発言している。もちろんこれは単に、参列者にふるまう食べ物を用意している描写です。

――「死体」を煮ているとは、あまりに突飛な誤読ですね!

石井 これは一例に過ぎませんが、もう誤読以前の問題なわけで、お葬式はなんのためにやるものなのか、母を亡くして兵十はどれほどの悲しみを抱えているかといった、社会常識や人間的な感情への想像力がすっぽり抜け落ちている。

単なる文章の読み間違えは、国語の練習問題と同じで、訂正すれば正しく読めます。でも、人の心情へのごく基本的な理解が欠如していると、本来間違えようのない箇所で珍解釈が出てきてしまうし、物語のテーマ性や情感をまったく把握できないんですね。

様々な要因で広がる家庭格差

――近年、PISA(国際学習到達度調査)の学力テストで、OECD諸国のなかで日本は読解力が15位だったことが大きな話題になりました。

石井 PISAの読解力テストはテクニック的な側面も大きいと思います。たしかに文脈をロジカルに読み解く力自体も弱まっているのでしょうが、それ以上に深刻なのは、他者の気持ちを想像したり、物事を社会のなかで位置づけて考えたりする本質的な国語力――つまり生きる力と密接に結びついた思考力や共感性の乏しい子が増えている現実です。現場の先生たちが強く憂慮しているのもその点です。

こうした国語力は自然と身につけている家庭環境の子にとっては何の問題にもなりませんが、様々な要因で家庭格差が広がるなか、「できない子」にとっては著しい困難を伴います。本質的な国語力の衰退がいまや一部の子に限った話ではないことを認識しなければ、いくら教育政策で「読解力」向上に力を入れても上滑りしてしまうでしょう。

交際相手の行為を“恐喝”と思わない女子高生

――従来から言われている「読解力低下」問題とは違う次元の深刻さを感じますね。

石井 象徴的なのは、ある女子高生に起きた恐喝事件です。その子は、わりと無気力なタイプで、学校も来たり来なかったりデートの途中で黙って帰ってしまうようなルーズな面がありました。こうした態度に怒った交際相手の男子生徒が、非常識なことをしたら「罰金1万円」というルールを決めます。それでも女子生徒は反省せずルールを破り、毎月のバイト代のほとんどを彼氏に払い、しまいには親の財布から金を盗んで支払いにあて続け、発覚したときは100万円以上も払ったあとでした。

ところがとうの本人は、自分の被害を全く認識できず、「言われたから」「ルールで決めたから」と相手の行為を“恐喝”とすら思っていないんです。男子生徒のほうも「同意あったし。金は二人で遊びに使ったし」と平然としている。

当人のなかでは「ルールを決めた→同意した→実行した、何が間違っているの?」というプログラミング的な理屈で完結しているのですが、社会の一般常識や人間関係を考えたら明らかにおかしいわけです。搾取されているゆがんだ関係や親の金を盗んで渡していることに疑問すら持たない。

教師がいくら指導しても、彼女のなかには言葉がなく、自分の状況を客観的に捉えたり、なぜそれがいけないかも全く理解できていなかった。当然彼女がそのまま大人になれば生きる困難さを強く抱えますし、親になれば社会常識が欠如したまま子育てをして、負の再生産が起こります。

「天地否上九」(否の終わり)→日本はほぼ確実に良い方向に向かうだろう

まったくの偶然だが、卦の示唆する内容が私が占った「地雷復」とほぼ同じである。

「天地否」は、普通なら凶を意味する卦だが、その第六爻(上九)は「天地否」の終焉を意味する、実に素晴らしい良卦なのである。これまでがまさに暗黒の時代であったことを「天地否」という卦は見事に示している。だが、その時代は終わりつつある。これほど勇気と希望を与える「悪卦(笑)」は無い。

まあ、易というのは「変化」を重んじる占断法であり、ある意味では人生哲学だ。その哲学の基本思想が「変化」なのである。陰は陽に変わり、陽は陰に変わる。幸運だけの一生も不幸だけの一生も無い。(財政的に幸福な一生を送る、大物の二代目や三代目も精神的に陋劣な人生を送ることが多い。)山上烈士の不幸な半生は、人類最高の偉業を成し遂げる原動力として、彼の「最大の陰」を「最大の陽」に変えたのである。おそらく、これからの彼には幸福な未来が待っていると期待したい。山上氏こそは「天命を得た大人(たいじん)」だろう。

乱を治め、否を救うのは、天命を得た大人である。

ちなみに、これからの日本はどうなるかというと、「天地否」六爻の陽を陰に変えた変爻「沢地萃(すい)」は「萃は亨(とお)る。王有廟を大いにす。大人を見るに利(よろ)し。亨る。大牲を用いて吉。往くところあるに利し」という卦で、非常に良い卦である。「萃」は集まる意味。つまり、日本はあらゆる意味で豊かになる、と見ていい。「大牲」は大きな生贄の意味だが、それが安倍だったら、もうこれ以上の生贄(暗殺)は不要だということになるwww

「廟」は祖先の墓だが、「有廟を大いにす」は日本の本来の伝統に帰れ、の意味とも取れるし、安倍の「国葬」を利用して、弔問外交で世界の和平につなげろ、とも取れる。(まさに世界の大物政治家:大人を見るに利し、である。)それでこそ安倍が生贄になった意義も大きくなるわけだ。と言うわけで、「安倍国葬」問題については、私は頭から否定しないでもいいかな、という気になっている。国葬への不満が国民に残るからこそ、安倍系議員問題や統一教会問題に蓋ができなくなる、という見方も可能だろう。安倍の正体がバレた以上、今さら、安倍の神格化はまったく不可能だろうからその心配は無用なのではないか。

ということで、易は、思考を展開・発展させる補助線として非常に有効なことがお分かりだろうか。

(追記)私の占った「地雷復5爻」の変爻は「水雷屯(ちゅん)」で、創成の悩みを表す。新しい世界が始まるので、苦労は多いということだ。「屯はおおいに亨(とお)る。貞(ただ)しきに利(よろ)し。往くところあるに用うるなかれ。候(きみ)を立つるに利し」つまり、新しい政府(政権)で内政に専念するのが吉、ということだ。これまでの政府が「不正」だらけだったのだから「貞(ただ)しきによろし」は当然だが、「貞」は「貞固」の意味もあるから、急激な改革(たとえば改憲)などはダメだ、となる。

(以下引用)

私も占断・・・安倍氏死去後の日本の様相。

「地雷復」=日本の復活。安部の死で、日本は健全化の道を進むだろう(補足あり)

悪事で稼いだ3億円の家の住み心地はいいか

(以下「鳶の羽」ブログから転載)

ここが三億円の大豪邸よ

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新CM

最新記事

プロフィール

それだけで人生は生きるに値します。

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

アクセス解析