https://note.com/nakamuraclinic/n/n5a462aa7787e

<転載開始>

50代女性

「10年ほど前に血栓症と言われて、それ以来ワーファリン(抗凝固薬)とアトルバスタチン(コレステロール降下薬)を飲んでいます。あと胃薬も。

でも最近こういう薬が体に悪いと知って、それで主治医に薬をやめたいと言いました。すると、「やめるといろいろ病気になるけど覚悟の上か?」と聞かれて、怖くなって「やっぱり続けます」と。

と言ったものの、やっぱりやめたいんです。どうにか上手にやめる方法はないでしょうか。

コレステロールは放っておくと200いくつとか高くて、家族性高コレステロール血症だと言われています。「そのせいで血栓ができやすいんだ」と。

子供のときから虚弱でした。頭痛持ちで、風邪を引けばすぐ薬を飲むようなタイプ。抗生剤とか痛み止めとか、今でこそ極力使わないようにしてますけど、若いときは遠慮なく飲んでいました。

毎年職場の検診で心電図の異常を指摘されたり、おまけにLDLも高かったりするので、ワーファリンとスタチンだけは仕方がないのかなという思いもありますが、何とかなりますか?」

ワーファリンは飲んではいけない薬の代表格です(というか、飲んでもいい薬というのは基本的にありません)。

ワーファリンは1930年代に干し草から単離され、1948年に殺鼠剤として販売されました。もちろん今でも売っています。

殺鼠剤として開発されてから10年も経たない1954年、同じ物質が抗凝固薬として認可されることになりました。

まず、素朴な感覚を大事にしてください。「飲んだネズミが死ぬ薬が、人間に無害である理屈があるだろうか?」と。医者は患者に薬を飲ませようとしてあれやこれやと理屈を言いますが、この素朴な直感のほうが正しいことが多いものですよ。

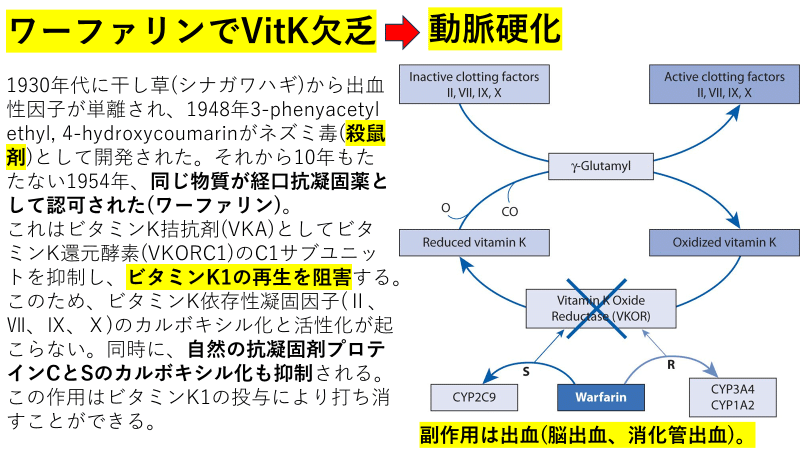

ワーファリンはどのようにして抗凝固作用を発揮するのか?

体内には凝固因子(Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ)というのがあって、これは医学部で必ず習います。国家試験にもよく出るので、医学生はこの凝固因子を「肉納豆」(2、9、7、10)とゴロ合わせで覚えているものです。

これらの凝固因子は皆、分子構造のなかにグルタミン酸を含んでいます。このグルタミン酸基に対して、γグルタミルカルボキシラーゼという酵素が作用して、カルボキシル基をくっつける。この反応をGla化といいます。

活性のない凝固因子はGla化されることで初めて活性を得て、凝固作用を持ちます。このGla化には、ビタミンKが電子供与基として関わっています。

電子を供与したビタミンK(酸化型ビタミンK)を、再び還元するのがビタミンK還元酵素ですが、ワーファリンはこの酵素の働きをブロックします。

つまり、ワーファリンを飲んでいると、体内では還元型ビタミンKがどんどん減少していく。要するに、ビタミンK欠乏状態になります。するとどうなるか?

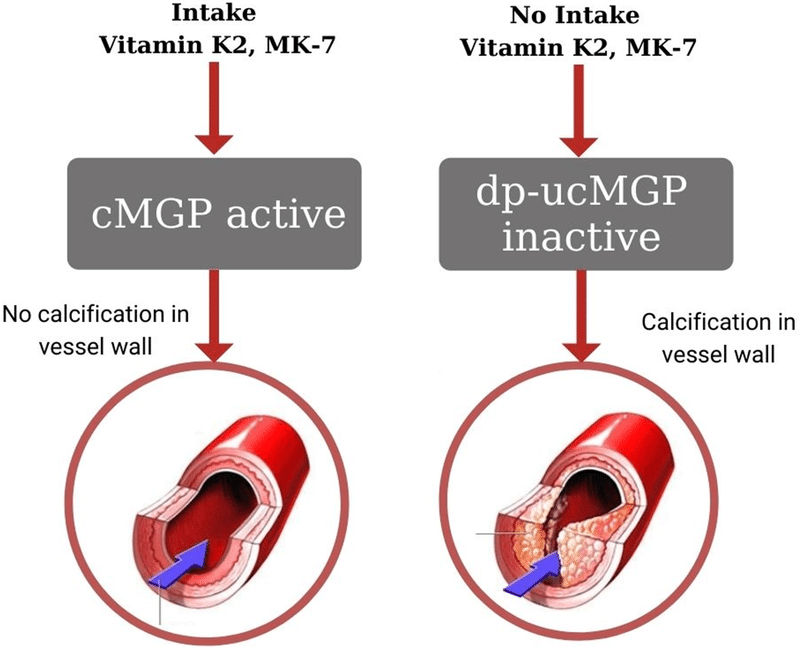

実はGla化されるのは凝固因子だけではありません。オステオカルシンという骨の代謝に重要なタンパク質もGla化されることで活性を持ちます。これは骨芽細胞から分泌されるタンパク質で、骨形成、血糖値安定、筋肉増強、記憶力増強など、いろんな作用がある。逆にいうと、ワーファリンを飲んでビタミン欠乏状態になりGla化が進まない、つまり、オステオカルシンが活性化されない状態が続くと、カルシウムを骨に定着させることができなくて骨粗鬆症になり、血糖値が乱れて糖尿病になり、筋肉がやせて認知力も低下する、という具合にろくでもないことになります。また、骨にとりこまれなかったカルシウムはプラークとして動脈の内壁に沈着して動脈硬化を促進することになる。

プラークが沈着して内壁が固くなり細くなった血管は、当然血栓がつまるリスクが増加する。

ここには、要素還元主義に陥った医者の愚かしさがよく出ています。

医者は血栓症の患者に対して「ワーファリンは血栓予防薬です。これを飲んで、同じことがまた起こらないようにしましょう」などと言って服薬指導する。局所的な説明としては正しい。しかし全体としてみると間違っている。医学って本当、こういうことばかりですよ。

あと、スタチンも飲んではいけません。これについてはすでに過去記事で何度もお伝えしました。ただ、このビタミンKという文脈でいうと、実はワーファリンだけではなく、スタチンもビタミンKを減少させます。