年末から私以外の家族全員インフルエンザにかかり看病しています。

私「何か欲しいものある?」

父「新しい…プリンタ…」

母「ダイソンの…掃除機…」

弟「ディーゼルの時計…」

嫁「できたらSK-Ⅱの化粧水を…」

姪っ子「あいしゅくりーむ!」

私「あいしゅくりーむ以外却下!お前らずっと寝てろ!」

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

気の赴くままにつれづれと。

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

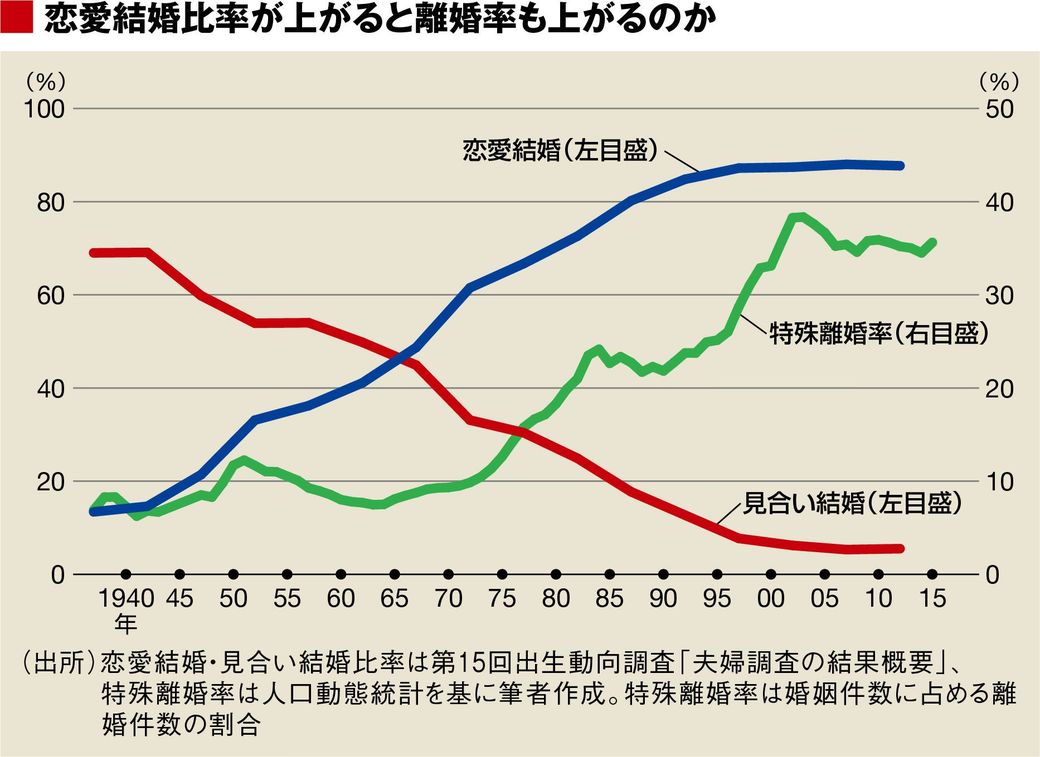

お見合い結婚から恋愛結婚へと移行したことで明らかに変化したことがもうひとつあります。それは離婚の増加です。

もともと江戸時代から明治の初期にかけては、日本は離婚大国でした(過去記事参照。「『夫婦は一生添うべし』が当然ではない理由」)。当時、世界トップレベルの離婚の減少に寄与したのもまた明治民法です。この民法によって、家制度型の婚姻や家父長制度が世間に浸透しはじめ、その頃から日本の離婚率は急激に減少しました。

一時1938年には人口1000人あたりの離婚率0.63という世界でも最も離婚しない国になりました。それがグラフを見てわかるとおり、一転1960年代以降の恋愛結婚の比率の上昇カーブとリンクするように離婚率が上昇しています。

もちろん「恋愛結婚が増えると離婚が増える」という因果関係までは断定できませんが、お見合いで結婚した夫婦より恋愛結婚の夫婦のほうが離婚しやすいというのは興味深いデータです。

このように、明治民法を起点とした「結婚保護政策」は、結果として婚姻数や出生数の増加に加え、離婚の減少をも生みだしたと言っていいと思います。自己選択権のないお見合いや妻を家に縛り付ける家制度、家族のために粉骨砕身働くことが父親・男としての責務という社会規範など、個人レベルで考えるならば不自由な制約が多かったのかもしれませんが、こと結婚の促進に関しては奏功したと言えるでしょう。

「吾人は自由を欲して自由を得た。自由を得た結果、不自由を感じて困っている」とは夏目漱石の言葉です。現代、恋愛や結婚に対して社会的な制約は何もない自由であるにもかかわらず未婚化が進むのは、むしろ自由であるがゆえの不自由さを感じているからではないでしょうか。

ただ、だからといって国家による結婚保護政策に戻すことは非現実的です。皆婚時代を否定はしませんが、冷静に考えれば国民全員が結婚していた状態こそ異常だと考えます。非婚の選択も生涯無子の選択も尊重されるべきですし、一方で結婚したいけどできないという人たちのサポートも必要です。とはいえ、恋愛強者は男女とも3割しかいません。かつてのお見合いや職場縁に代わる新しい出会いのお膳立ての仕組みが必須なのかもしれません。

あけましておめでとうございます。

仏教には乱暴な言葉を使ってはいけません、優しい言葉を使いましょう。という意味で、

「不悪口(ふあっく)」というのがあります。

今年は優しい言葉を使うように心がけましょう。乱暴な言葉を使ってる人に「ふあっく」と声かけをしましょう。合掌。

| 08 | 2025/09 | 10 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |